九州大学(九大)は、発熱を最小限に抑えたスピン流生成法を開発し、同技術を超伝導体へのスピン注入実験に適用することで、電流にとっては完全導体である超伝導体が、スピン流にとっては絶縁体となることを実験的に明らかにしたと発表した。

同成果は、同大大学院 理学研究院/量子ナノスピン物性研究センターの大西紘平助教、木村崇主幹教授、および理学府の小野雄馬修士1年らによるもの。詳細は、英国科学雑誌「Scientific Reports」のオンライン版に掲載された。

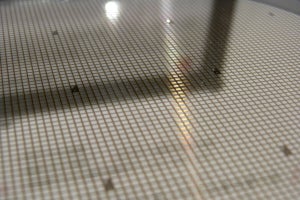

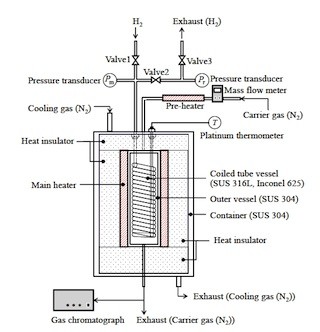

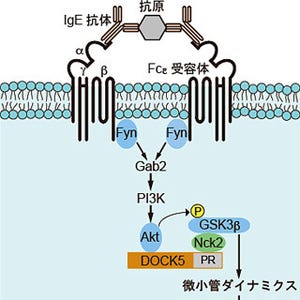

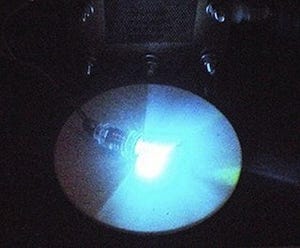

研究グループは、超伝導特性を示すニオブ薄膜上を熱伝導率の高い銅で覆い、さらに、その上にスピン流を生成するための微小な強磁性体を作製した。これにより、発熱を大幅に抑えながら、電流の重畳していないスピン流が生成可能になる。そして、このスピン流が銅-ニオブの2層膜中をどのように流れるかについて調べた。その結果、ニオブが常伝導状態のときはスピン流がニオブ側に強く吸収されて抵抗変化が小さくなるが、超伝導状態のときは、スピン流はニオブ側には吸収されず、銅-ニオブ界面で反射され抵抗変化が大きくなることがわかった。この結果は、電流にとっては抵抗がゼロである超伝導状態が、スピン流にとっては絶縁体になることを示しているという。

今回の成果により、超伝導体がスピン流に対して絶縁性を持つことが明らかになった。このことは、超伝導転移に伴いスピン流の伝導特性が劇的に変化することを示しており、スピン流に対するスイッチや増幅素子などへの展開が期待できる。さらには、極薄超伝導体を介したスピン流のトンネル効果など、新しい量子現象の観測なども期待され、超伝導とスピンを融合した新たなエレクトロニクス分野の開拓に大きな知見をもたらすことが考えられるとコメントしている。