理化学研究所(理研)と東京大学は、強相関電子系酸化物と半導体という異種材料のヘテロ接合の界面に相競合状態を持たせた太陽電池を作製し、強相関電子系酸化物の化学組成などを調整すると、磁場によって太陽電池の光電変換効率を変化できることを発見したと発表した。

同成果は、理研創発物性科学研究センター 強相関界面研究グループの川﨑雅司グループディレクター(東京大学大学院 工学系研究科 教授)、盛志高研究員、中村優男上級研究員、牧野哲征研究員、強相関理論研究グループの小椎八重航上級研究員らによるもの。詳細は、英国のオンライン科学雑誌「Nature Communications」に掲載された。

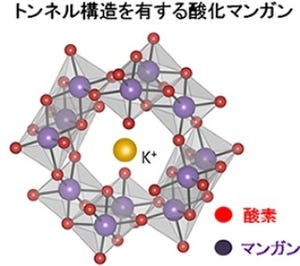

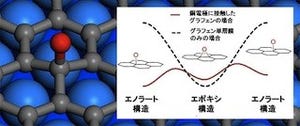

遷移金属酸化物などの強相関電子系で現れる電子状態の1つである電荷整列状態では、クーロン相互作用によって電荷同士が反発し合い、格子状に電荷が整列して動かなくなるため絶縁体となる。また、電荷整列絶縁体に光を照射すると、止まっていた電荷が一斉に動き出して金属化する。このような、光による絶縁体相から金属相への相転移の過程では、1つの光子が複数の電荷を励起する多重キャリア生成が起きている。次世代太陽電池として注目されている強相関太陽電池では、この現象による光電変換効率の飛躍的な向上が期待されている。そこで、研究グループは、太陽電池と同様のヘテロ接合界面で、光照射による絶縁体相から金属相への相転移を起こすことを目指した。

まず、光照射で相転移を起こす代表的な物質であるペロブスカイト型マンガン酸化物と半導体を接合した太陽電池を作製し、その特性を調べた。格子歪みや化学組成の異なる数種類の接合をつくり、磁場中で太陽電池特性を測定した結果、格子が界面に平行な面内で異方的(特定の方向に依存すること)に歪み、組成が[La0.7Sr0.3MnO3]のペロブスカイト型マンガン酸化物を用いた接合で、光電変換効率が磁場によって向上した。この結果は、接合界面に相競合状態が誘起されていることを示唆している。さらに、大きな磁場依存性を示す接合では、磁場依存性をほとんど示さない接合に比べて、大きな短絡電流密度が観測された。これは、接合界面近くで局所的な光照射による相転移が起こり、多重キャリア生成によって光電流が増幅していると考えられ、強相関太陽電池の実現に近づく重要な結果と言えるとコメントしている。