京都大学(京大)は6月27日、心理ストレスを受けたときに体温を上昇させる脳内の神経回路のカギとなる仕組みを解明したと発表した。

同成果は、同大 学際融合教育研究推進センター生命科学系キャリアパス形成ユニットの中村和弘 准教授(科学技術振興機構さきがけ研究者兼任)と同 片岡直也 特定研究員らによるもの。詳細は、米国の学術雑誌「Cell Metabolism」オンライン速報版に掲載された。

人間を含めた多くの哺乳類では、心理ストレスを受けると体温や脈拍、血圧などが上昇することが知られている。こうした反応は、その生物が生命の危機に直面した際に、身体能力を向上させて生存に有利に働くという生物学的意義があるものの、現代の人間社会においては、長期にわたる過剰な心理ストレスが生体調節に異常をもたらすことでさまざまな疾患を引き起こす要因にもなっており、中でもストレスによって高体温が長期間続く心因性発熱は解熱剤が効かないため、治療が困難となっている。

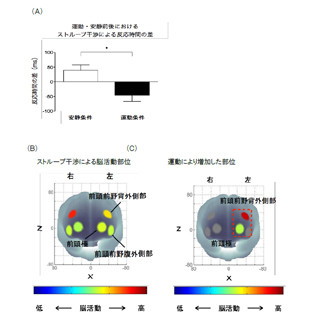

こうしたストレス反応や疾患を生み出す根本的な仕組みは脳の中の神経回路にあると考えられているが、その実体はわかっておらず、その解明が求められていた。今回、研究グループは、人間関係ストレスの動物モデルである社会的敗北ストレスをラットに与え、それによって生じるストレス性体温上昇反応が生み出される脳内の神経回路の仕組み解明に挑んだ。

その結果、社会的敗北ストレスを受けたラットでは、褐色脂肪組織で熱が産生され、体温が上昇することが判明したほか、脳の視床下部背内側部と延髄縫線核の神経細胞が、このストレス反応の発現に機能していることを発見した。さらに、詳細な解析の結果、視床下部背内側部から延髄縫線核へ信号を直接伝達する神経細胞がストレスに反応して活性化することを突き止めたという。

研究グループでは、今回の神経伝達経路について、ほかにもストレス性の頻脈にも関わることが示唆されたとしており、強度の慢性ストレスを受けた時、同神経伝達経路が過剰に活性化し、心因性発熱などのストレス疾患を引き起こす可能性が考えられるとするほか、今回得られてた基礎的知見から将来的に、ストレス疾患の根本的治療法の開発につながることが期待させるとコメントしている。