Intelの日本法人であるインテルは6月9日、同社のWebAPIへの取り組みについての説明会を行い、日本におけるWebAPIビジネスに向けた方向性などを示した。

モバイル機器の増加とクラウドサービスの増加に伴い、そうしたサービスの元となるAPIを活用するユーザーが増加している。中でもWebAPIは年々増加を続けており、APIを提供する企業側としても、単なるソフトウェアプラットフォームの1形態を技術的に示す、という意味合いではなく、それが実際にビジネスの成功に直結するようになってきた。

そうした背景から、Intelもこの数年で複数のWebAPIベンダや関連企業の買収を進めてきた。例えば2013年には「MASHERY」や「Aepona」、MASHERYのAPIを活用してハッカソンなどを行っている「Hacker League」などを買収。これにより、現状、従来から提供している「Intel Expressway Service Gateway」とMASHERY、Aeponaの3種類のAPIソリューションを、ニーズなどに応じて分けて提供する形態を整えている。

MASHERYはオープンAPIとして提供され、さまざまな用途の活用を推進するが、Intel Expressway Service Gatewayは同社のパートナーにのみ公開され、セキュリティを担保しつつ企業間や事業部間などで別々の情報の共有などに活用される。そしてAeponaはネットワークサービスアプリケーションプロバイダ向けに提供されるWebAPIで、日本でも利用用途に分ける形で本格的な展開を進めているとする。

ではIntelがWebAPIベンダとしてのビジネスを今後の主軸として考えていくか、というと、必ずしもそうではない。同社はあくまで半導体ベンダであり、そうした半導体が活用される次なるターゲットであるIoT市場を成長させるカギとしてWebAPIが重要になるという判断と、そうした市場熟成に向けてIntelが主導していくという意思の表れという側面がある。

|

|

|

|

APIを活用することで従来から持つビジネス資産などへのアクセスが容易になる。こうした対応デバイスがIoT市場の拡大により、スマホやPCだけでなく、センサデバイスなどにも広がっていくというのが同社の見方 |

|

同社がもともと保有していたIntel Expressway Service Gatewayはエンタープライズビジネス向けで、必ずしもIoTに向いているというわけではなかった。そういった意味での一連の買収であり、カスタマがAPIを通してさまざまな角度でビジネスを行うための対応を図ったということだ。

カスタマはそれぞれのWebAPIを単独あるいは組み合わせて活用することで、さまざまなサービスを提供することが可能となる。また、同社では、APIの主流はWebからIoTに移行していくとの見方を示す。IoTを利用したサービスには、PCなどを介さずともカメラで撮影された顔などの個人情報や企業などの固有の情報などが扱われる可能性があり、実際の活用にはどういった情報などを具体的に取り扱っていく必要があるかを模索していく必要がある、としており、まずは企業内プラットフォームの構築を先立って行うことで、そうしたノウハウを蓄積していくとし、将来的にはプライベートなAPIの構築支援なども行えるようになりたいとする。

|

|

|

|

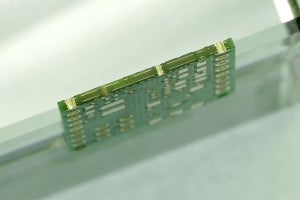

APIを利用シーンに応じて使い分けることで、さまざまなニーズに応じることが可能となる。また、そうした用途に応じたプロセッサ製品などを提供することで、ハードウェア、ソフトウェア両面でIoT市場の成長・拡大を促していきたい、というのが同社の目指すところとなっている |

|

なお、同社では、近い将来、日本でのWebAPIに対するより詳細な取り組みやパートナー企業の紹介を行う場が設けられるものとの見方を示しており、カスタマやユーザーなどに、期待して待っていてもらいたいとコメントしている。