北海道大学(北大)は6月12日、原子核と原子核の間に働く強い核力で入射粒子が大きく曲げられる屈折のみ(反射回数がゼロ)で生じる虹(核虹)では、反射が生じないため原理的に生じないと考えられてきた2番目の虹(副虹)が、屈折のみでも生じることを理論的に示したと発表した。

同成果は、同大 情報基盤センターの平林義治 准教授、大阪大学/高知女子大学/高知県立大学の大久保茂雄 教授らによるもの。詳細は「Physical Review C」に掲載された。

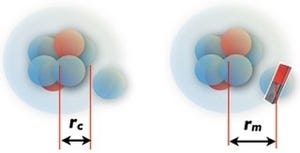

虹の研究は紀元前4世紀のアリストテレスによりはじまり、17世紀以降、解明が進み、屈折と内部反射による原理が明らかとなった。水滴内で反射が起こらず屈折のみ(反射回数がゼロ回)で起こる虹は現在の電磁波理論では原理的に存在しないものの、ニュートンは、その存在を提唱し、「ニュートンのゼロ次の虹」と呼ばれてきた。20世紀後半、湯川秀樹博士が解明した原子核と原子核の間に働く力によって、原子核の世界で虹が生じること(核虹)が判明したが、原子核は、極微細な粒子であるため、内部反射が起こらず、2番目の虹(副虹)は存在しないと考えられてきた。

しかし、1990年代末頃から行われた球形で固い酸素原子核を炭素原子核に衝突させる系統的実験にて核虹が発見されたものの、300MeV前後の高いエネルギーでの実験では、従来の理論的方法での計算では、40度付近の従来から知られている小さい角度に生ずる核虹は良く説明できるが、60度より大きい角度では実験データと理論計算の間にずれが生じており、説明が困難であることが示されていた。

今回、研究グループは、この謎の解明に向け、酸素原子核と炭素原子核の形状と、それに伴う回転運動や振動運動などを精確に取り入れ、かつ2つの原子核中の陽子と中性子の分布を正確に計算した密度分布を用いたほか、湯川の核力として密度ごとに変化する密度依存性を取り入れた精確な核力を用いた精密計算を行ったという。

その結果、40度付近の核虹とともに、70度付近に見える微かな明るい部分の再現にも成功したほか、虹が2つ生じていることを発見。この70度付近の微かに明るい部分が第2の核虹であることを突き止めたという。

さらに解析を行った結果、この副虹は、従来の反射ではなく、強い核力による屈折のみで生じていることが判明した。この成果について研究グループは、考えもしなかった虹の新たしい仕組みの発見であり、この研究を通じて、酸素と炭素の原子核の間に働く力の謎もとけ、新たしい研究の道が開けることとなったと説明するほか、核反応や核構造研究にも新たな道を開いたと説明している。