京都大学(京大)は6月3日、医療関係者の燃え尽き症候群の兆候を、共感に関する脳活動の強さで予測できることを明らかにしたと発表した。

同成果は、同大 医学研究科の高橋英彦 准教授、こころの未来研究センターのカールベッカー教授、同大 医学研究科の鄭志誠 研究員らによるもの。詳細は米国科学誌「Translational Psychiatry」に掲載された。

経験の浅い医療・介護関係者の場合、仕事をこなしているうちに感情的に疲れて燃え尽き、抑うつ的になる、いわゆる「燃え尽き症候群」に陥りやすいことが知られているが、その原因として、これまで相手の気持ちを感 じとる「共感性」が高すぎると感情的に巻き込まれて、疲れてしまうという「同情疲労説」と、逆に優等生的に医療者は共感的でなければ、「営業スマイル」的なことを強いられ、疲れてしまうという「感情不一致説」の2つの仮説が長い間、議論されてきた。

その原因の1つとして、被験者自身が自分の性格傾向や燃え尽きの程度を質問用紙に数字で申告するという手法が主にとられてきており、被験者が、医療者として求められる性格などを前提に、実態と異なる報告を行う場合などがあり、共感的な態度が、実際にどのように燃え尽き症候群に関係しているかは明らかになっていなかった。

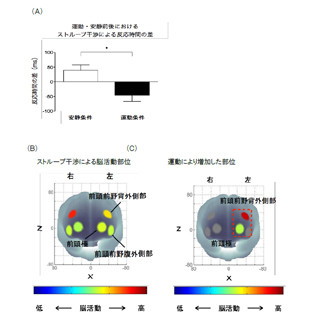

今回の研究では、機能的MRIを用いることで、脳活動の側面から、どちらの仮説がより説明できるのかを突き止めることを目指して行われた。具体的には経験の浅い看護師25名に対し、共感に関わる脳活動の強さの測定を行ったほか、質問用紙による検査での得点化を実施。この結果、質問用紙では、共感的な性格傾向の一部が高い人は燃え尽き症候群の兆候が強いという、同情疲労説を支持するような結果が得られたものの、同時にそうした人は自身の感情を自覚したり、表現することが不得意な傾向にあり、その結果、日常的なさまざまな場面で感情が内面と表現で不一致が所持やすい傾向であることが判明した。また、機能的MRIで得られた脳活動の強さとの関係性を調べたところ、自身の感情をきちんと認識・自覚する機能にかかわりがある前部島皮質や側頭頭頂接合部の活動が弱い人ほど、燃え尽き症候群の兆候が強いことが判明した。

この結果は、共感に関わる脳活動が弱い人ほど、感情の自覚・表現が不得意で、感情の内面と表現との間に不一致の感じやすい傾向にあり、燃え尽き症候群の兆候が強いことを示しており、同情疲労説よりも、感情不一致説のほうが、燃え尽き症状の兆候をよく説明できることが示されたこととなった。

なお、研究グループでは、今回の成果を活用することで、今後の医療関係者に対する燃え尽き症候群の予測や予防の実現に期待できるようになるとするほか、燃え尽き症候群の脳科学的なメカニズムの解明を進めていくことで、医療・介護従事者の燃え尽き症候群改善プログラムの開発を目指すとしている。