名古屋大学(名大)、九州大学(九大)、科学技術振興機構(JST)の3者は5月23日、「慢性疲労症候群(CFS:Chronic Fatigue Syndrome)」で見られる異常な痛みの原因の一部は、脊髄内のグリア細胞の1種である「ミクログリア」の活性化である可能性を、モデル動物を用いた実験で明らかにしたと共同で発表した。

成果は、名大大学院 医学系研究科 機能組織学分野の木山博資 教授、同・安井正佐也 技術職員、九大大学院 薬学研究院の井上和秀教授らの共同研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、英国時間5月23日付けで国際科学誌「Glia」電子版に掲載された。

CFSあるいは「筋痛性脳脊髄炎(ME:Myalgic Encephalomyelitis)」は、強度の疲労感が6ヶ月以上継続するほか、微熱や咽頭痛、睡眠障害、思考力の低下などの多彩な症状が現れ、正常な日常生活を送ることが困難になる。現状、これらの症状がどうして起こるのか原因がよくわかっていない。ただし、身体的な所見や病理学的な変化が不明瞭であるものの、神経・内分泌・免疫系などのいわゆる恒常性維持機構に破綻が生じている可能性が示唆されている。

研究チームはこれまでのCFSのモデル動物を用いてさまざまな臓器で生じる変化を追いかける研究において、視床下部を起点として内分泌系や免疫系に異常が起こっていることを報告してきた。今回用いられたモデル動物による実験から、新たに異常な痛みが起こっていることを明らかにしてきたのである。慢性疲労症候群の患者も同様に異常な痛みを訴えることが多いことから、このモデルを用いて疼痛発症のメカニズムの解明が試みられたという次第だ。

今回の研究では、慢性疲労モデルとしてラットを水深約1cmのケージに入れることで、ラットに複合的なストレスを与える方法が採用された。5日間のストレス負荷により、このモデルでは、睡眠障害やストレス応答性の低下といった慢性疲労様症状の一部が出てくるのが確認されている。そして、このモデル動物を用いて足底の知覚が調べられたところ、触覚刺激が痛みと感じる症状が生じていることが確認された。また、下肢の筋肉を押すと圧痛を感じていることも判明したのである。

このような痛みが観察されるラットの下肢の皮膚や筋肉が調べられたところ、損傷や炎症はほとんど見られず、炎症を示す遺伝子の発現もまったく見られないことがわかった。全身のどこかで炎症や組織の損傷が起こっていると上昇する血液マーカーの値も正常だったのである。このような病理的な所見がないにも関わらず、痛覚異常が生じる点はCFSの患者の多くで見られる症状とよく似ているという。

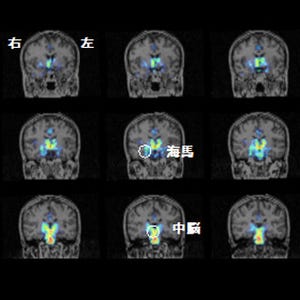

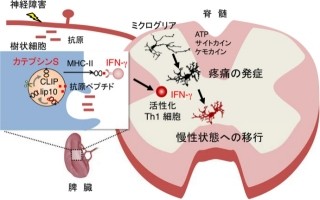

次に、このラットの中枢神経系(脳や脊髄)が調べられた。すると、知覚情報を受け渡しする脊髄の「後角」と呼ばれる部分の一部領域に、ミクログリアが増殖活性化し集積していることが判明(画像1・2)。このミクログリアが今回の異常な痛みに関係しているのかどうかを確かめるため、ミクログリアの活性化を抑制する薬剤「ミノサイクリン」が髄腔内に投与された。

すると、同ラットでは触覚の異常な痛みや筋の圧痛が低下していることが確認されたのである。さらに、同ラットの脊髄後角におけるミクログリアの増殖や集積が抑制されていることが明らかになった。今回の結果からすると、今まで原因不明だったCFSを初めとする「機能性身体症候群」で見られる異常な痛みの原因の一部が、脊髄内のミクログリアにあることを示唆しているという。

なお、ミクログリアとは脳や脊髄に存在、中枢神経系を構成する細胞の約5~20%を占める免疫細胞だ。正常状態では細長い突起を動かしながら周囲の環境を監視している。しかし神経細胞の障害などにより過度に活性化すると、「炎症性サイトカイン」などの炎症性物質を産生し、神経細胞の機能異常などを引き起こしてしまう。

今回の成果から、CFSなどの患者の疼痛を和らげる治療には、中枢内のミクログリアを標的としてその活動を抑制することが有効であり、疼痛の治療法の開発に役立つことが予想されるともいう。今後、末梢組織の炎症や損傷がない中で脊髄後角の一部にミクログリアが増殖活性化するメカニズムを解析することで、CFSのさらなる解明が期待されるとした。