東京大学(東大)は5月22日、アレルギー性疾患で過度な炎症物質の放出を引き起こす原因となる細胞の物質分泌に関わる「開口分泌現象」を、新たな蛍光試薬を開発することで、高精細に可視化することに成功したと発表した。

同成果は、東大大学院医学系研究科 脳神経医学専攻 神経生物学分野の浅沼大祐 助教、同 廣瀬謙造 教授らによるもの。詳細は独科学雑誌「Angewandte Chemie International Edition」オンライン版に掲載された。

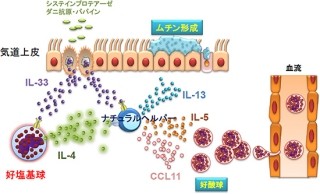

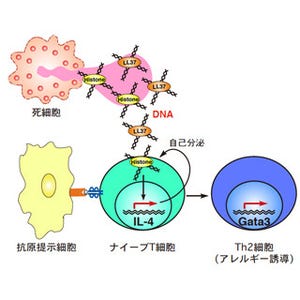

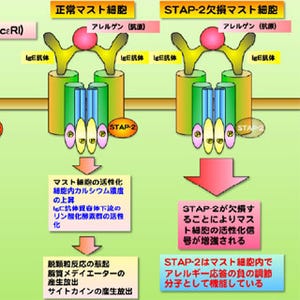

アレルギー応答や神経伝達現象などのさまざまな生命現象において、細胞内の分泌小胞が細胞外へとつながり分泌小胞内の生理活性分子が放出される「開口分泌現象」は生理活性分子の放出を担う重要な細胞現象として知られているが、それらの分泌異常が花粉症などのアレルギー性疾患を引き起こすことも知られている。しかし、従来の技術では、開口分泌現象を高精細に捉えることが難しかったことから、細胞内でどのように生じているのかはよくわかっていなかった。

そこで研究グループは今回、開口分泌に伴って分泌小胞内の環境が酸性から中性へと瞬時に変化することに着目し、その環境変化を直接検出することで開口分泌現象の可視化を試みたという。具体的には、種々の蛍光分子を開発することで、開口分泌現象に伴う環境変化を高感度に検出する蛍光試薬を開発。これにより、従来の蛍光試薬で問題となっていた光退色性が改善され、長時間に渡って安定的かつ高精細に細胞現象を観察することが可能になったという。

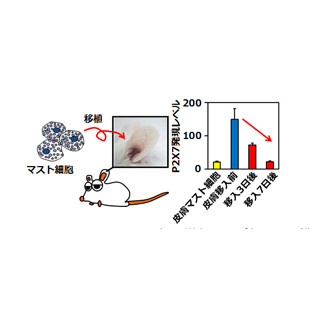

実際の研究では、顆粒分泌細胞を用いた観察実験にて分泌小胞の1つ1つがどのようなタイミングで放出されるのかを蛍光顕微鏡下で高精細に可視化できることを確認したほか、従来電子顕微鏡などを用いた研究から想定されていた細胞局所での連続した開口放出現象の可視化にも成功したという。

これらの現象は局所的な物質の分泌に重要であると考えられ、今後その仕組みの解明が期待されると研究グループでは説明するほか、顆粒分泌のほか神経伝達現象における開口分泌の可視化にも成功していることから、今回開発された蛍光試薬がさまざまな研究用途に応用できることが示されており、将来的には細胞現象の仕組みの解明や、疾患治療薬の開発においても有用なツールとして活用されることが期待されるとしている。

なお研究グループでは、同蛍光試薬を用いたアレルギー応答の簡便な評価法の確立に着手し、新たな創薬スクリーニング手法の開発を進めているという。また、同蛍光試薬はすでに五稜化学より「AcidiFluor ORANGE」シリーズとして販売が行われているという。