北海道大学(北大)は5月21日、「光遺伝学」を用いて、セロトニン神経活動の選択的・可逆的操作を光照射のON-OFFで行うことが可能な遺伝子改変マウスを作製し、そのマウスの脳内に光を当てて正中縫線核のセロトニン神経の活動を増加させると、マウスが不安様行動を示すことを見出したと発表した。

同成果は、同大大学院医学研究科薬理学講座神経薬理学分野の大村優 助教、同 吉岡充弘 教授、慶應義塾大学の田中謙二 特任准教授、名古屋大学の常松友美氏、同 山中章弘 教授らによるもの。詳細は国際神経精神薬理学誌「International Journal of Neuropsychopharmacology」に掲載された。

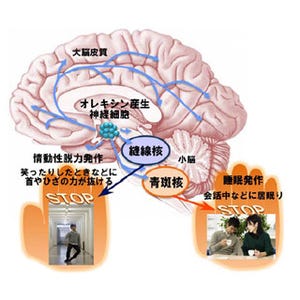

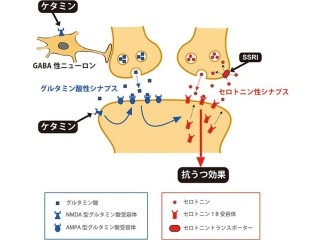

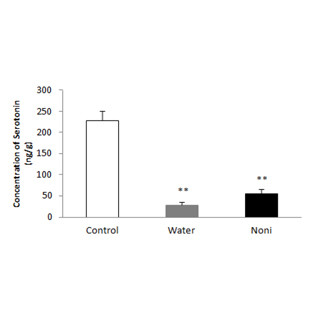

脳内のセロトニン神経の活動と不安の関係は四半世紀以上にわたって議論が続けられているが、まだ決着はついていない。その理由として、これまではセロトニン神経だけを選択的に操作することやセロトニン神経の活動を簡単に増減させることができず、間接的な証拠しか得ることができなかったためである。脳内のセロトニンが減少するとうつ病になったりするため、セロトニンの増やすためのセロトニン再取り込み阻害薬が抗不安薬・抗うつ薬として処方されるが、その副作用として、まれに逆に不安が高まってしまうことが知られている。

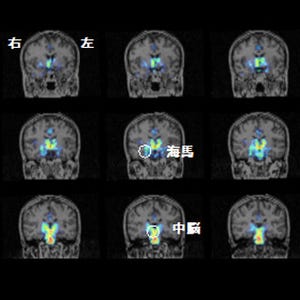

今回の研究では、なぜ不安が高まるのかの解明に向け、光遺伝学を用いて、脳のセロトニン神経活動の選択的・可逆的操作を青色の光ファイバを照射させることで、1分程度でセロトニン神経の活動だけを選択的に増加させることが可能な遺伝子改変マウスを作製し、実験を行った。

その結果、光をあて、セロトニン神経の活動を一過性に増加させた場合、マウスが不安様行動を示すことを確認したほか、この行動に、脳の正中縫線核が関与していることを見出したという。

この成果について研究グループでは、あくまでセロトニンの一過性の効果を観察したものであり、セロトニン再取り込み阻害薬の長期服用による不安緩和は繰り返し示されてきていることから、これら2つの事象は分けて考える必要があると指摘する一方で、将来、脳内のセロトニン神経活動と不安の関係についての議論を決着させるための一歩となるとしているほか、セロトニン再取り込み阻害薬の副作用が生じる原因や、副作用の予防法などに向けた足がかりとなることが期待されるとしている。