東京工業大学(東工大)は5月14日、米フロリダ州立大学との共同研究により、「高温超伝導体」において磁場が起こす状態変化について、絶対零度まで包括する全体像を明らかにしたと発表した。

成果は、東工大 学応用セラミックス研究所の笹川崇男准教授らの国際共同研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、現地時間5月4日付けで英科学誌「Nature Physics」に掲載された。

電気抵抗が0になる超伝導体は、消費電力なしに電流を流せる究極のエコ材料として、さまざまな分野での利用が期待されている。特に、高い温度から超伝導状態になる層状の結晶構造を持つ「銅酸化物」について、発現機構の解明や応用への展開に向けた研究が世界中で活発に行われているのが現状だ。

超伝導というと究極のエコ材料としての長所ばかりが知られているが、弱点も存在する。超伝導状態は、強力な磁場中では壊れてしまうのだ。では、強力な磁場から遠ざけておけばよいかというと、そうもいかない。消費電力ゼロを利用して大電流を流せば、自ずと強い磁場が発生してしまうのだ。つまり、超伝導状態と強い磁場は切っても切れない関係にあるのである。

そのため、磁場中における超伝導体の振る舞いを詳細に理解することが、応用に向けた大きな課題だ。逆に、積極的に磁場を使って超伝導状態を壊し、その時に現れる状態を詳しく調べることにより、高温超伝導のメカニズムを探るという研究も盛んに行われているところである。このように、「高温超伝導体の磁場中における振る舞い」は基礎と応用の両方から重要となるが、最も根本的なデータである熱で状態が乱されなくなる絶対零度(0K、摂氏マイナス273.15度)も含めて、その全貌はわかっていなかった。

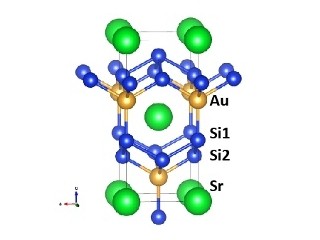

そこで研究チームは今回、ランタン-ストロンチウム-銅の酸化物からなる高温超伝導体が4~6Kいう低い超伝導転移温度になるように組成調整して、それを用いた実験を行った。実験内容は地球が持つ磁場の約36万倍という18Tの高磁場までと、0.09Kの極低温まで環境を変化させて電気抵抗を測定するというものだ。それにより、高温超伝導体が示す状態変化において、絶対零度までを含む全体像の観測に成功したのである。

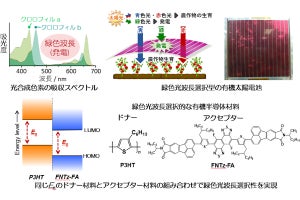

さまざまな温度と磁場における電気抵抗率の測定結果(画像1・左)を、抵抗率と温度について特性値を求めて規格化すると、すべてのデータが2つの曲線のいずれかに重なることが判明したという(画像1・右)。このような「臨界スケーリング」解析を行うことにより、ある磁場中で絶対零度になった時に超伝導と絶縁体のどちらかの状態になるかが判別でき、その境界の磁場として「量子臨界点」を突き止めることにも成功したのである。なお量子臨界点とは、絶対零度の熱がない状態でも、量子的なゆらぎによって「相転移」(水が0℃で氷になるなど、物質がある状態(相)から異なる状態へ変化すること)を起こす点のことをいう。

|

|

|

画像1。今回得られた実験データが臨界スケーリングと呼ばれる手法で解析された結果。さまざまな温度と磁場における抵抗率の測定結果(左図)は、2つの曲線のいずれかにスケールし(右図)、その境界磁場として量子臨界点が求まった |

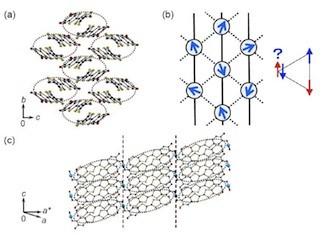

さらに、これまでの予想されていたものとは異なって、高温超伝導体は磁場誘起の量子臨界点を2つ持つことも発見された。有限の温度から電気抵抗ゼロの超伝導状態になる低磁場領域と、絶対零度で抵抗が無限大の絶縁体状態になる高磁場領域との間に、絶対零度でのみ超伝導になる領域が広く存在していることがわかったのである(画像2)。

従来は、1つ目の量子臨界点の磁場(画像2のH1*)によって完全に超伝導状態が破壊されると考えられていたが、それよりも約4倍の高磁場(画像2のH2*)まで絶対零度のもとでは超伝導状態になる領域が続いているという「驚くべき」という発見がなされたのである。

今回明らかにされた高温超伝導体についての磁場中における振る舞いの全体像は、超伝導のメカニズムの全解明に向けた欠かすことのできない手がかりになるものと期待されるという。温度の影響のない絶対零度において2段階の状態変化が存在することは、2次元性の強い高温超伝導状態において、量子的なゆらぎの効果が大きな役割を持っていることを示しているとする。

また、臨界スケーリングに従う抵抗率の振る舞いが予想以上に広範な温度と磁場領域において成立したことは、高温超伝導体の磁場下の重要な領域の大半を量子的なゆらぎの効果が占めていることの証拠だという。量子的なゆらぎを抑制することができれば、超伝導状態を利用できる磁場領域を約4倍まで拡張できる可能性を示すものとして、応用に向けても重要な指針を与える結果だとしている。