富士通研究所は5月13日、カメラを用いて入院患者のベッドでの起き上がり(起床)、ベッドからの立ち去り(離床)、ベッド上での行動を高精度に検知する患者の状態認識技術を開発したと発表した。

病院や介護施設において、看護師が気付かないうちに入院患者がベッドを離れて徘徊・転倒する事故や、痛みなどで寝つけないなどの状況に看護師が気付くのが遅れることがある。従来用いられていた、人の重さの圧力を検知するセンサでは、寝返りに反応してしまうなど、検知がうまくいかない場合があり、看護師が頻繁に確認する必要があった。

また、圧力や動きを検知するセンサの他に、カメラで患者を撮影し、従来の物体認識技術により、患者の頭部を認識させて、その位置から起床・離床などの動きを認識したり、患者のベッド上での動きの大きさ(活動量)を算出したりして、寝つけないなどの患者の行動を検出する方法がある。こうすることで、看護師の看護業務負荷を低減するとともに、24時間の見守りができるようになるが、頭部の認識精度が低く、起床・離床を見逃したり、眠れていない、暴れているなど注意すべき患者行動を看護師が容易に把握できないなどといった課題があった。

そこで、カメラ画像を用いた患者を見守る技術として、患者の頭部を認識し、追跡することで、徘徊・転倒の予兆行動である起床・離床を認識する起床・離床センシング技術と、もぞもぞして眠れていない、暴れているなどの患者の注意すべき行動を検出して表示する行動の可視化技術を開発した。

|

|

|

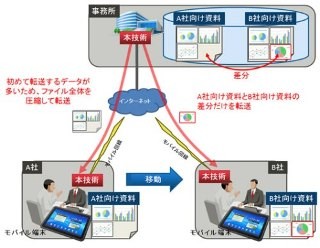

図1 患者の状態認識技術。就寝中の通常の動き以外の行動と判別された患者の動きが●印で表され、この行動での動きの大きさが5段階の色、一定時間内で検知された頻度が●印の大きさで表現されている。これにより、注意すべき患者行動を簡単に把握できる |

同技術により、起床・離床の検出、および注意すべき行動の検出を高精度化することで、患者の状態を短時間で把握でき、看護業務の負荷を低減できる。具体的には、ベッド上での患者の状態を、患者の姿勢に応じて5つに分類し、その遷移関係を定義した。患者の頭部の見え方は状態に依存するため、あらかじめ状態ごとに頭部の現れる位置を設定し、状態ごとに、その位置での頭部の見え方(向きや大きさなど)に限定した学習データを作成した。

認識時は、遷移関係に基づいて現在の状態と次に起こりうる状態に限定した学習データを使用する。認識に用いる学習データを患者の状態に応じて選択することで、高精度な頭部認識を実現した。

また、患者の状態に応じた学習データの選択を行っても、枕や布団などを誤って認識してしまう場合がある。そこで、患者が起床・離床するときには必ず動きを伴う点に着目し、画像内で頭部の可能性のある複数の領域を頭部候補として抽出した。複数の候補の中から起床・離床と思われる動きを行った頭部候補を頭部と確定し、動きがない場合や確定後に動きが止まった場合は、再び頭部候補に戻して、改めてすべての頭部候補の観測を継続する。こうすることで、枕や布団などを誤認識しても起床・離床とは異なる動きとなるためすぐに頭部の確定が解除され、患者が動いたときに正しい頭部が認識される。

さらに、医療従事者などの意見を参考に、通常の行動・動きと注意すべき行動を図3のように定義したという。

この2つの行動を、画像から算出した患者の動きの大きさ、回数などから判別する。可視化では、就寝中の通常の動き以外の行動と判別された患者の動きが●印で表され、この行動での動きの大きさが図1のように5段階の色で、一定時間内で検知された頻度が●印の大きさで表現されている。これにより、注意すべき患者行動を簡単に把握することができる。

今回、玉川病院の協力により、入院患者と家族の同意の下、離床行動の検知と行動の可視化に関する実証実験を実施した。その結果、起床・離床センシングでは、患者2名を各4日間、延べ184時間での全離床行動を確認し、従来の圧力式センサよりも高い性能を実現できたことを確認したという。

また、行動の可視化においては、患者3名、述べ176時間に渡って評価し、91%の精度で注意すべき行動が正しく可視化できていることを確認した。行動を可視化した結果を看護師の端末に表示することで、頻繁な見回りを行うことなく患者の動きを簡単に把握することができ、病院や介護施設での質の高い見守りを実現するとともに、看護師の見守り業務の負荷を軽減できる。

今後、看護師への緊急報知システムや電子カルテシステムと連携する見守りシステムなどの実現に向け、2015年度の実用化を目指す。さらに、病院や介護施設だけでなく、高齢者向けの在宅サービスなど、在宅での介護・看護への適用も視野に入れ、研究開発を進めるとコメントしている。