産業技術総合研究所(産総研)は5月8日、有機薄膜太陽電池の開発において、結晶成長技術を駆使することで、吸収した光エネルギーを効率良く電荷に変換し、電荷を取り出せる理想的な構造の発電層を構築することに成功したと発表した。

同成果は、同所 太陽光発電工学研究センターの宮寺哲彦研究員らによるもの。詳細は、米国化学会誌「ACS Applied Materials and Interfaces」に近く掲載される。

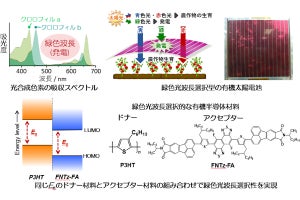

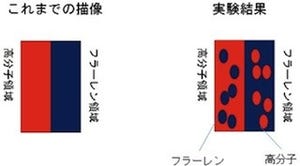

有機薄膜太陽電池では、正の電荷を運ぶドナー材料と負の電荷を運ぶアクセプタ材料がランダムに混ざったバルクヘテロジャンクションと呼ばれる構造が主流となっている。しかし、ランダムに混ざった構造のため、発電層を構成する各材料の結晶構造や混ざり方を制御することが難しく、発電効率の向上の妨げになっていた。

今回、研究グループは、III-V族化合物太陽電池でよく使われる結晶成長手法を、バルクヘテロジャンクション構造の有機薄膜太陽電池の作製手法である共蒸着法に適用した。その際に、ビフェニルビチオフェンと呼ばれる材料をテンプレート(鋳型)層とし、その上にドナー材料(亜鉛フタロシアニン)とアクセプタ材料(フラーレン)を共蒸着させた。その結果、両材料の混ざり方や結晶性を制御することができ、電荷が効率良く流れる理想的なバルクヘテロジャンクション構造を構築できた。今回開発した方法により効率の良い電荷生成、電荷取り出しが実現され、光電変換効率が1.85%から4.15%と、約2.2倍向上することを実証した。

今後、同手法をさまざまな有機半導体材料に適用し、有機薄膜太陽電池のさらなる高効率化を実現することで、フレキシブルで安価な太陽電池の実用化を加速させることが考えられるとコメントしている。