東京大学(東大)と国立天文台の2者は4月23日、東京工業大学などとの共同研究により、宇宙誕生後10億年の時代に発生した、大質量星の爆発現象「ガンマ線バースト」をすばる望遠鏡で詳細に解析したところ、中性原子の割合が高い水素ガスによってガンマ線バーストの光が吸収されている兆候をとらえたと共同で発表した。

成果は、東大大学院 理学系研究科の戸谷友則教授らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、4月日付けで「Publications of Astronomical Society of Japan」に掲載された。

宇宙に存在する元素の多数を占めるのは水素(≒陽子)だ。宇宙が約138億年前に誕生した時、水素原子は原子核(陽子)と電子がバラバラの電離状態にあった。その後、宇宙誕生後約38万年が経った時代に、温度低下により原子核と電子が結合して電気的に中性な原子になったことがわかっている(そのタイミングは光が直進できるようになったことから、「宇宙の晴れ上がり」と呼ばれる)。

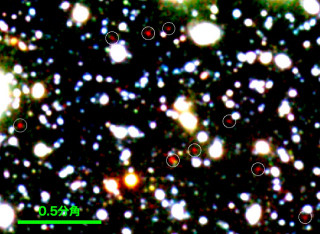

しかし、現在の宇宙の水素の大半は薄い銀河間ガスとして存在し、再び電離状態にあり、宇宙誕生後約10億年の頃に、初代の銀河や星の形成に伴い、それらが放つ紫外線により水素ガスが電離された(宇宙再電離)と考えられているが、詳しいことはまだよくわかっていない。特に、再電離が起こる前に存在したはずの中性水素ガスを検出するために遠方宇宙の観測が精力的に行われているが、まだ決定的な証拠は得られていない状況だ。要は、再電離がいつ、どのように起きたかを明らかにすることが、初代の銀河がどのようにできたのかを知る上でも大変重要となるのである。

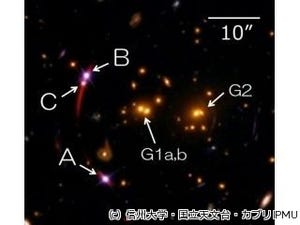

宇宙では遠方を観測することは過去の宇宙の様子を見ることと等しい。そして、すばる望遠鏡など、近年の世界の大望遠鏡の活躍により宇宙誕生後約10億年の頃の(つまり、地球から120億光年前後の距離にある)銀河や「クエーサー」、ガンマ線バーストが観測され始めている。

クエーサーとは、銀河の中心の巨大ブラックホールにガスが降着して輝く活動銀河中心核の1種で、極めて明るく遠方からでも観測できるため、長年、遠方宇宙の探索に使われてきた。また今回の研究で重要な位置を占めているガンマ線バーストは、ガンマ線で数秒から数10秒の間、突然明るく輝く突発天体現象のことである。およそ100億光年以上という、宇宙論的な遠方で発生している、極めてエネルギーの大きな爆発現象だ。

もしこれらの観測がすでに再電離の時代にさしかかっているのであれば、再電離が起こる前に存在したはずの中性水素ガスがこうした遠方天体の周囲に存在することが期待される。そのような中性水素ガスを検出するために、遠方天体の解析がさまざまな手法で行われているが、まだ中性水素ガスの決定的な証拠は得られていない。

こうした探査は、これまでは主に銀河やクエーサーで行われてきたが、どちらも短所があった。まず銀河を用いる方法だが、その仕組みは中性水素ガスの影響で銀河が見えにくくなるため、銀河の数が減って見えるという効果を使った間接的な方法だ。そのため、理論的不定性が大きく強い結論が出しにくいというのである。

そしてクエーサーによる方法は、可視光スペクトルに現れる中性水素による吸収を直接見るものだが、クエーサーは宇宙の中でも最も銀河形成が進んだ特殊な場所にあり、また、自身の強力な光で周囲を電離してしまう効果もあって、平均的な宇宙の水素ガスの中性度を精密に測定するには不向きな面があったのである。なお天体からのスペクトル上には、その光を発した天体と地球までの間にある物質によって特定の波長が吸収されて、所々に黒い筋が入り、物質ごとにその吸収線が異なることから、その天体に含まれている物質や周辺の物質の種類がわかるという仕組みだ。

どちらも弱点を抱えていたわけだが、それを解決する方法が、ガンマ線バーストを用いた方法である。ガンマ線バーストを用いると、クエーサーによる観測と同様に中性水素を直接見られるという利点に加え、クエーサーの弱点を克服できるため、ガンマ線バーストを用いた宇宙再電離研究が世界的に期待されていたというわけだ。

ところが、ガンマ線バーストにも大きな問題があるのである。精密な解析が可能なほど明るいガンマ線バーストの発生頻度が低いことにより、強い結果が得られていなかったのだ(そもそも突発現象なので、いつどこで起こるかはわからない)。

ただし、ガンマ線バーストから再電離について情報が得られたケースも1つだけだが、これまでに存在する。2005年の「GRB050904」で、実はこの時の観測データは今回と同じ日本チームにより、すばる望遠鏡で得られたものだったのだ。この時は銀河間の中性水素の兆候は見つからず、この時代にすでに電離がかなり進んでいるということだけが導かれたという。

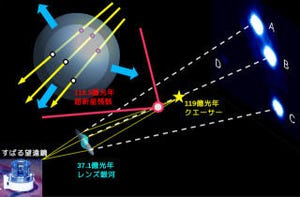

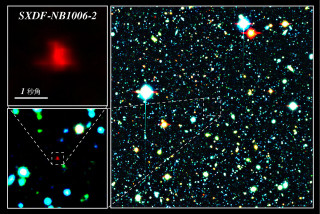

そこで研究チームは今回、2013年6月6日に発生した「GRB130606A」というガンマ線バーストの可視光スペクトルを高精度で測定。赤方偏移5.913という、再電離期に近い遠方宇宙で発生しながら、極めて明るい可視残光であったため、ガンマ線バーストによる宇宙再電離研究のために理想的な事例となったのである。赤方偏移とは宇宙の膨張により、地球から遠方の天体ほど高速で遠ざかるため、遠方の天体ほど救急車などが目の前を通過する差異のサイレンの音の高低が変化することでお馴染みのドップラー効果によって光の波長が長く延びて=赤くなって観測されることをいう。

波長が(1+z)倍に延びた天体の赤方偏移はzと定義される形で、今回の天体はz=5.913であることから、本来1216Åの水素の吸収線である「ライマンα線」が8406Åになって観測されていて、そこから計算すると、地球からの距離が約120億年、時間的には宇宙誕生後約10億年の時代に相当するというわけだ。

遠方の天体ほど赤方偏移が大きく、より初期の宇宙からの光となるわけで、現在、地球で観測できている最も古い光は宇宙誕生後約38万年の宇宙の晴れ上がり時に初めて直進し出した光である「宇宙マイクロ波背景放射(CMB)」で、もちろん電磁波の1種ではあるが、もはや光とはいえない波長にまで赤方偏移で延びてしまっている。このCMBと現在観測されている最遠の天体が宇宙誕生後約10億年であることから、その間にファーストスターの形成などがあったとされるが、まだ直接的には観測されていない。

そして下の画像のグラフが、今回観測された、GRB130606Aの可視光残光のスペクトルだ。この波長より短波長側の光は、ガンマ線バーストの現場ではライマンα線より短波長だが、宇宙空間を伝搬して研究チームに届くまでのどこかの地点でライマンα線の波長になり、そこでその場所の中性水素原子に吸収される。8400Åより短波長の光がほとんど吸収されているのはこのためで、このガンマ線バーストが非常な遠方であることの証拠だ。

ただし、ライマンα線の吸収は非常に強いため、視線上(GRB130606Aと地球の間)の水素ガスの中性度が0.1%を越えると、グラフのように、光は完全に吸収されてしまう。よって、これだけでは中性度が0.1%というほぼ電離した状態なのか、あるいは中性度が1に近い、再電離前の水素ガスなのか、区別がつかない。

そこで今回着目されたのが、赤線で囲われた「減衰翼」と呼ばれる部分だ。これはライマンα線の吸収の裾野が見えているもので、これを詳細に解析すれば、中性度が1に近いガスがガンマ線バーストの周囲に存在するのかどうか、判別できるのである。こうして今回の解析の結果、実際に中性度10%以上(すべての水素原子核の内、10%以上が中性原子)という中性に近い水素ガスが周囲の銀河間空間に存在している兆候が得られたというわけだ。今回の結果の統計的有意性は約99%、つまりこの兆候が統計的な偶然である可能性は1%以下という結論である。

あおガンマ線バーストの周囲でこれほど中性度の高い銀河間ガスの兆候が発見されたのは、今回が初めてである。つまり、この時代に再電離前の中性水素ガスがまだ残っていることを示唆しているというわけだ。

今回の結果は、人類による遠方宇宙の観測が、再電離よりさらに昔の時代に踏み込みつつあることを示唆するものである。同時に、2005年の成果と同様に、世界で2例目も日本の研究チームによることから、ガンマ線バーストを用いた宇宙再電離の研究において、日本の評価を高めるものであるといえるだろう。

また現在計画が進んでいる次世代宇宙望遠鏡や30m望遠鏡「TMT」などが運用を開始すれば、将来のより大きな望遠鏡で原始宇宙での銀河形成の様子がさらに明らかになることが期待されるとしている。