理化学研究所(理研)は4月1日、小保方晴子研究ユニットリーダーらが1月に英科学誌「Nature」に発表した「STAP細胞」の論文にかかる一連の疑義に関する最終調査報告を受け、野依理事長らが今後、理研として行う措置などの説明を行う会見を開いた。

会見に参加したのは、3月14日に開催された中間報告会にも参加した5名(理研の発生・再生科学総合研究センター(理研CDB) センター長の竹市雅俊氏、同 理事(研究担当)の川合眞紀氏、同 理事(コンプライアンス担当)の米倉実氏、調査委員会委員長の石井俊輔氏(理研石井分子遺伝学研究室 上席研究員)、そして理研理事長の野依良治氏)。

|

|

|

野依良治 理化学研究所 理事長 |

会見の冒頭、野依理事長は「理研が発表した論文が科学社会の信頼性を損なうことを引き起こしたことに対し、改めてお詫び申し上げます」と述べ、頭を下げた。また同氏は、調査委員会の最終報告として不正が認められたことを受け、「研究者は高い倫理観を持ち、科学的結論に対し、全面的に責任を負わねばならない。特に主張の根拠となる自らの結果を慎重に管理することは研究者のもっとも基本的な態度。理研の著者たちに今回の調査結果を通知し、不服の申し立ての権利の連絡などを経たうえで、論文の取り下げ勧告を行う」と理事長自ら、今回の論文を取り下げる勧告を行うと発言したほか、関係者の処分については「懲戒委員会の議を経たうえで厳正に行う」とした。また、米倉理事が「研究不正と認定される結果となった著者の責任と、共著者として必要なチェックを行っていなかった責任、そしてそういったチェックをするべき環境を作れていなかった組織の責任の3つがある」と理研としての落ち度があったことを認め、野依理事長も「場合によっては、理事長を含めた役員の責任についても然るべき段階で厳正に対処する必要があると感じる」とした。

ただし、研究不正そのものは許されるべきものではないとはしながらも、著者たちの人格などについては否定してはならないとも発言し、そうした点については十分に配慮していくことも併せて強調した。

今後の理研としての対応だが、組織運営を再点検し、高い規範の再生を目指すべく、野依理事長を本部長とする改革推進本部を設立するほか、外部有識者で構成される改革委員会を設置し、データの取得や管理から成果の発表に至るまでのプロセスの再点検を実施し、研究不正や過失の防止に関わる規程や運用の改善を行っていくとし、中でも研究倫理教育については、そのあり方を根本から考え直し、実効性のある体制の整備を早急に進めていくとする。また、調査委員会からは、理研として、所在の異なる研究グループ間における責任の在り方や共著者などの役割を踏まえ、なぜチェック体制が機能しなかったのかなどを精査し、具体的な再発防止策を早急に策定すべき、という話も受けているとのことで、そうした責任関係やデータの確認方法などを記した明確なガイドラインの作成なども行っていくつもりだとした。

この野依氏の発言の中に出てきた不服申し立てだが、その申請期間は最終報告書が発行された3月31日から10日間とされており、その後、その申し出を元に調査委員会が50日間を期限に再度調査を行うという形のものとなっており、すでに小保方氏は不服申し立てを行う以降であるというコメントを出している。

また、今回の一連の問題の中で終始、論文の不正の有無とは別で科学的なコミュニティによる検証によって、その存在が議論されるべきもの、としてきた「STAP細胞」そのものについては、これまでの世界中で追試に挑むも成功しないという報告を重く受け止める形で、そうした外部の研究者たちの時間や労力を無駄にしないために、まずは理事長主導の下、検証作業を4月1日より1年をめどに行っていく計画であることを明らかにした。

この検証作業については、中間報告でも丹羽仁史プロジェクトリーダーが追証を行うという旨の発言がなされていたが、その体制が固まった形だ。具体的には、研究実施責任者は丹羽氏で変わらないが、実験総括責任者に理研 発生・再生科学総合研究センターの特別顧問である相澤慎一氏(相澤研究ユニット 研究ユニットリーダー兼務)が就任し、相澤氏が適宜、状況を理事会に報告を行い、その都度、検証を継続すべきか否かの判断を行っていくこととなる。

また、この検証作業については、4カ月をめどに中間報告を行い、検証計画の終了を持って最終報告を行う予定だとしたほか、内外問わず、研究者からの手法の問い合わせなどがあれば、真摯に対応していくほか、すでに公表したテクニカルチップスよりも優れた方法が開発された場合は、その情報も速やかに公開したり、手技講習の実施なども検討し、第3者による検証や研究の支援も行っていくとする。

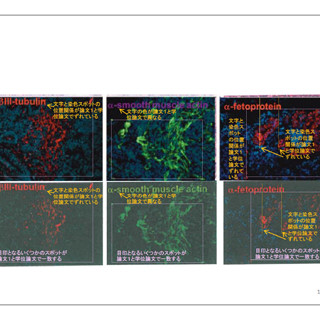

具体的な検証の方向性だが、刺激による分化細胞の多能性誘導現象が存在するか否かを、科学的に厳密性の高い方法で検証することを目的に、論文で報告されたリンパ球からの多能性誘導の再現性の有無を検討するほか、他の分化細胞からの多能性細胞の誘導の可否についても厳密な細胞系譜追跡法を用いて検証するとしている。また、マウスを用いた実験においては、多能性の検証ために厳密性が高いと評価されている、胚盤胞注入によるキメラ胚への寄与能を調べることで、多能性の有無の確認を行うとしている。さらに、これらの手法はゼロからSTAPが存在しているかどうかの検証であるが、これまでの研究を経て保存されているサンプル細胞などについても、必要に応じて調査を行っていくつもりだとしている。

今回の検証は、論文とは異なり、キメラ胚形成能の有無に焦点を当てる形での研究となる。これについては、テラトーマをやるよりも、キメラ胚形成能の方が、証拠としてより確固たるものとして出せるという判断のためであり、あくまでSTAP細胞が存在するのかしないのかを検証するための調査であり、その点が最大のポイントであり、その作業の中で必要があればテラトーマなども行っていくこととなると説明していた。

会見では、とにかく理研としての最大の責務はSTAP細胞の有無を明らかにすることであるという趣旨を繰り替えし述べていたが、会場からは、再発防止のためにも何がそこで起こったのか、といった事実の検証も重要ではないか、という質問もあった。そうした質問に対しても、理研としてどうしてこういう問題が起こったのかについては検証はしたいとはするものの、すでに失われてしまった材料などについての検証は不可能であり、それであいまいな結論を出すくらいであれば、ゼロからSTAP細胞の検証を行うべきであるという主張を繰り返すばかりで、まずは検証実験ありき、という姿勢だけが強調される会見となった。