慶応義塾大学(慶応大)は3月17日、導電性高分子の中で磁気の流れである"スピン流"を作り出すことに室温で成功したと発表した。

同成果は、同大 理工学部 物理情報工学科の安藤和也専任講師らによるもの。ケンブリッジ大学 キャヴェンディッシュ研究所の渡邉峻一郎博士、Henning Sirringhaus教授、東北大学 原子分子材料科学高等研究機構の齊藤英治教授と共同で行われた。詳細は、英国科学誌「Nature Physics」に掲載された。

電子機器は電流により動作しているが、ジュール熱による巨大なエネルギー損失を避けられない。近年は素子の発熱・高電力化が深刻な問題となっており、これを解決するための技術開発が急務となっている。このような中、次世代電子技術として期待されているのがスピントロニクスである。エレクトロニクスが電流を利用していたのに対し、スピントロニクスでは電子の磁気的性質(スピン)の流れが使われる。利用するには、様々な物質中のスピン流の性質を調べる必要があり、基幹材料である金属や無機半導体では10年以上にわたり、詳細な研究が進められてきた。しかし、あらゆる物質中にスピン流を作り出すことは容易ではなく、スピン流の性質が理解されている物質は限られていた。

一方、最近では有機ELをはじめ、導電性高分子をベースとしたエレクトロニクス技術にも注目が集まっている。有機材料は、金属や無機半導体と比較して柔軟性に富んでいるため、薄くて軽く曲げられるようなトランジスタ回路や発光デバイスを作製できる。さらに、印刷技術を利用して塗布できるため低価格化・大面積化が容易である。導電性高分子は、炭素や水素といった軽元素で構成されているため、金属や無機半導体と比較してスピン情報の保持時間が長く、有望なスピントロニクス材料として期待されている。導電性高分子中にスピン流を作り、この性質を解明することができれば、導電性高分子の優位性とスピンを利用した電子技術を融合させた有機スピントロニクスが実現可能となる。

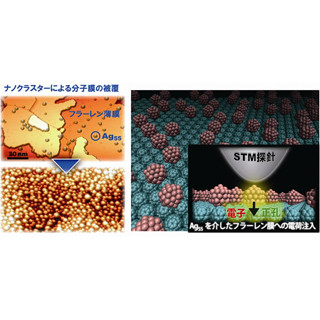

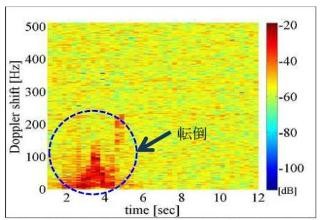

今回の研究では、導電性高分子にスピン流を作り出すため、代表的な高移動度導電性高分子であるPoly(2,5-bis(3-hexadecylthiophen-2-yl)thieno[3,2-b]thiophene(PBTTT)をスピン流の注入素子(パーマロイ)とスピン流の検出素子(白金)で挟んだ3層構造を作製した。この3層構造にマイクロ波を照射し、スピン流の注入素子層で磁気共鳴を駆動させることで、導電性高分子中にスピン流を流し込み、導電性高分子中を流れたスピン流を検出するために白金層に生じる電圧を測定した。その結果、電圧信号が磁気共鳴と同時に検出され、導電性高分子中にスピン流が流れたことが実証された。さらに、導電性高分子層の膜厚を変えたところ、この電圧信号の大きさが変化した。これにより、導電性高分子中のスピン流の減衰長が200nm程度であることが明らかとなったのに加え、この温度依存性測定から電気伝導度との関係を調べることによって、スピン流の減衰メカニズムを明らかにしたという。

今回の研究では、磁気のダイナミクスを利用することにより、室温で導電性高分子にスピン流を作り出すことに成功し、さらにスピン流の性質、特に減衰メカニズムが解明された。これまで金属や無機半導体と同様に導電性高分子においても、スピン流の減衰長は移動度の向上によって長くなると考えられてきたが、金属や無機半導体とはスピン流の伝導メカニズムが異なり、導電性高分子中では、移動度を低下させることで、有機材料中のスピン情報保持時間を長くすることが可能なことが明らかとなった。この性質は、導電性高分子を利用したスピントロニクスデバイスの設計に非常に重要な指針となるとコメントしている。