東京工業大学(東工大)は3月3日、鉄系超伝導体物質群の中で、唯一のモット絶縁体である層状セレン化合物「TlFe1.6Se2」に着目し、電気二重層トランジスタ構造を利用して、外部電界の印加によって、超伝導現象の予兆とも言える金属に近い状態まで相転移させることに成功したと発表した。

同成果は、同大 元素戦略研究センターの細野秀雄教授らによるもの。詳細は、「Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America(PNAS)」オンライン速報版に掲載された。

超伝導とは、ある温度(転移温度)以下で電気抵抗がゼロになる現象である。研究グループが以前に発見した新超伝導体LaFeAsOは"鉄系超伝導体"と称され、磁性元素である鉄を含むにもかかわらず、ヒ素と組み合わせることで、高い温度で超伝導を示すという意外性に注目が集まった。現在の最高転移温度は55Kに達し、銅酸化物超伝導体の130Kの次に高い温度となっている。

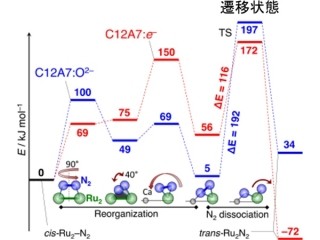

銅酸化物と鉄系超伝導体は、超伝導体となる前のもととなる親物質(母相)が反強磁性体であり、電子もしくは正孔を添加することによって、その反強磁性の磁気的な秩序を消失させ、超伝導が発現するという共通点を持つ。ところが、母相の性質として根本的に異なる点も知られており、銅酸化物の電子構造はエネルギーギャップを持つ"モット絶縁体"であるのに対し、鉄系物質のほとんどはギャップを持たない"金属"である。そこで今回、鉄系層状物質の中では唯一のモット絶縁体であり、かつ元素置換による電子の添加では超伝導体とはならないことが知られているTlFe1.6Se2に着目し、外部から電界をかけて高濃度の電子を誘起することによって、絶縁体から金属のように電気がよく流れる状態、そしてさらには超伝導状態までの実現に挑戦したという。

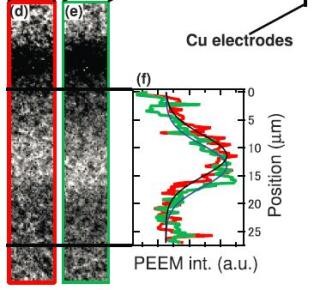

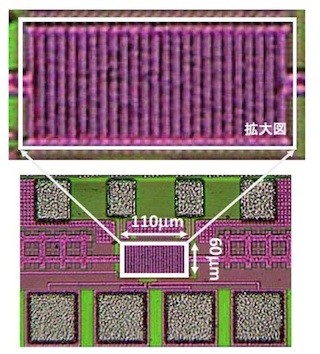

TlFe1.6Se2という化合物は、図1(a、b)に示すように、基本構造はTl:Fe:Seの組成比が1:2:2の122型と呼ばれる層状構造が基本である。ところが、形式的な電荷(Tl:1+, Fe:2+, Se:2–)を考えた場合、この122型基本構造では電気的中性を満足しない。そこでFeの位置に空孔(鉄が存在しない場所)を生成し、基本構造に対して√5×√5×1倍のTl2Fe4Se5(245型)という化合物になる。そして、その空孔が規則配列する場合とランダム相が混在する場合があることがバルクの単結晶で報告されている。この空孔が規則配列したものが、モット絶縁体としての振る舞いを示す。今回の研究でパルスレーザ堆積法により作製したTlFe1.6Se2薄膜は、この空孔サイトが規則配列した構造を有していたという。

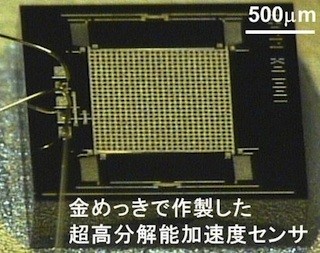

外部からの電界印加方法としては、電気二重層トランジスタ構造を用いた。6端子状に形成した厚さ20nmの極薄のTlFe1.6Se2薄膜上に、ゲート絶縁体として働くイオン液体を流し込み、コイル状の白金で作製したゲート電極から外部電界(ゲート電圧)を印加し、TlFe1.6Se2薄膜の表面に最大で2.5×1014cm–2の伝導電子を誘起することに成功した。

その結果、図3に示すように、ゲート電圧を印加しない場合(0V)は、絶縁体に特徴的な温度が下がると電気抵抗が上昇する様子が観察されたのに対し、2V以上のゲート電圧を印加した場合には、特に低温域での電気抵抗の大幅な低下とともに、50K近傍に電気抵抗の"こぶ"が観察され(図中の矢印)、最大の4V印加時には抵抗の温度依存性がほぼ消滅し、まるで金属のような電気抵抗の温度依存性を示した。この結果は、超伝導転移直前の予兆とも言えるモット絶縁体から金属へ、もしくはこの物質に特有の磁気的な"相転移"が外部電界で制御できていることを示している。

今回の結果は、鉄系層状母物質で初めて観察された外部電界誘起相転移であり、より高い超伝導転移温度の鉄系超伝導体の探索の新しいルートを提供するものと言えるとコメントしている。