科学技術振興機構(JST)は3月4日、1本の高分子鎖を金の基板表面より引き上げるときの機械特性を明らかにしたと発表した。

同成果は、バーゼル大学 物理学科の川井茂樹シニアサイエンティストらによるもの。ドイツ マックス・プランク協会 フリッツ・ハーバー研究所のグリル教授、ドイツ フンボルト大学のヘクト教授、スペイン アドバンスナノサイエンス・マドリード研究所のネッコ博士らと共同で行われた。詳細は、米国科学誌「Proceedings of the National Academy of Sciences(PNAS)」のオンライン速報版に掲載された。

DNAやたんぱく質など生体高分子鎖の機械特性測定は、原子間力顕微鏡を用い高分子鎖を基板表面から引っ張り上げることで行われている。これらの研究により、高分子鎖内の結合の破断力や、塊となっている部分がほどける力、力学的特性が化学反応に影響を与えることなどが分かってきている。このような高分子鎖の形態変化は生体内で常に行われており、高分子鎖の機械特性を測る研究は、生体のメカニズムを理解するために重要であるという。また将来、生体高分子鎖を使った分子電子デバイスの作成に向けて有益な知見をもたらすと期待されている。

しかし、これまでの方法では、測定用に高分子鎖1本1本を独立した状態で生成して基板に固定化することが難しいのに加え、狙った高分子鎖の特定の位置(端)を探針で引き上げることが困難だった。また、高分子鎖を引き上げる際に発生する探針の引っ張り力の微小変動を経時測定する手法もなかった。そのため、狙った1本の高分子鎖を測定するのではなく、高分子鎖を無作為に基板表面から拾い上げ、数~数万回以上の測定から得られるヒストグラムを統計的に解析する手法が主に採られていた。しかし、このような統計的解析では、個々の事象は平均化されてしまうため、1本の高分子鎖を引っ張り上げたときの詳細な過程を検出することはもちろんのこと、その個々の挙動を解析することができなかった。

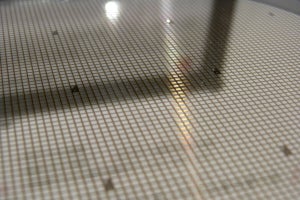

今回、研究グループは極低温超高真空中で動作する走査型トンネル顕微鏡・原子間力顕微鏡システムを用いて、狙った1本のフルオレン高分子鎖を基板表面上より引っ張り上げ、その機械特性観察を実現した。フルオレン高分子鎖は、フルオレン分子ユニットが連続でつながっており、金の基板表面上で化学反応により生成した。

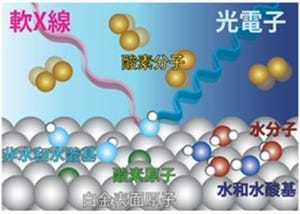

基板上にある高分子鎖を動かすときには、高分子鎖が基板表面上を滑るときの摩擦力と、高分子鎖と基板表面金属との吸着力が働くと考えられる。高分子鎖を基板表面から離脱させるときは、この力が複合的に働くと想定されるが、これまで、高分子鎖が基板表面から離脱するメカニズムは全く分かっていなかった。このメカニズムを解明するためには、1本の高分子鎖を特定し、状態を観測しながらその場で測定する必要がある。また、たった1本のnmサイズの高分子鎖の動きを観測することは、電気信号に雑音が入らないように最新の技術を要求される。さらに、1本の高分子鎖を分離して表面上に生成する必要がある。

今回、高分子鎖を基板表面上で生成し、その場観測が可能な状態を作り出し、熱運動がほぼない極低温(-268℃)下であらかじめ形態を観察した後、原子間力顕微鏡の探針を用いて最長80nmの高分子鎖を基板表面から引き上げ、その離脱現象を解明した。観察結果と理論計算から、基板上を滑る高分子鎖と基板である金の表面間に働く摩擦がほとんどないこと、さらにnm領域では分子ユニットと基板表面間の吸着力が大きく、高分子鎖内の各フルオレン分子ユニットが1つずつ段階的に離脱することを明らかにした。

測定は、高分子鎖を引っ張り上げるときの力を電気信号に変えて見ているが、分子ユニットが基板表面に吸着しているときと離脱直後では、引っ張り上げる力が大きく変化し電気信号の周波数変化として観測される。高分子鎖の各フルオレン分子ユニットが基板から離脱するたびにこの電気信号変化が観測され、高分子鎖が完全に表面から離脱されるまでの引っ張り上げた長さにかかわらず、測定した電気信号はほぼ一定で変動を繰り返す。また、高分子鎖が基板表面より離脱する場所がほぼ探針の真下であることから、この振幅変動は高分子鎖内の各フルオレン分子ユニットが1個ずつ段階的に離脱していることを表す他、引っ張り上げた距離に相当する長さを、高分子鎖が基板表面を滑っていることを表しているという。

この滑るときの摩擦力を解明するために、摩擦現象をモデル化するのに用いられるFrenkel-Kontorovaモデルを拡張し今回の実験系に当てはめ、フルオレン分子ユニットが基板から離脱するときの力やエネルギーを見積もることに成功した。まず、フルオレン分子ユニットの周期と基板の金原子の距離が、倍数関係にないことを明らかにした。これは、フルオレン分子ユニットと金原子の重なりが密着ではなく、いわば浮いた状態で所々点接触していると考えられる。このような状態では、摩擦となる横方向への吸着力が弱くなる(図2紫丸)。そして、実際に計算された摩擦力も大変小さく、また測定された電気信号の振幅変動にはフルオレン分子ユニットが基板から離れる際の吸着力変動のみが観測されたことから、基板上を滑る高分子鎖と基板である金の表面間に働く摩擦がほとんどないことを証明した。このことは、高分子鎖の分子ユニット間隔と、基板を構成する金属原子の間隔を適切に設定することで摩擦の大きさを制御できることを示し、表面で損失する摩擦エネルギーを原子レベルの構造で制御できるモデルケースであるとしている。

1本の高分子鎖の詳細な機械特性測定が可能になることで、これまで統計的に解析していた複雑な高分子鎖の機械特性を単一の測定で行うことが可能となった。高分子鎖の形態変化は、生体内で常に行われており、このような研究は生体のメカニズムを理解するのに重要で、今回の成果により、複雑で多機能な生体分子鎖の詳細なメカニズム解明が進むことが期待される。また、高分子鎖を用いた分子電子デバイス研究では、分子のような柔らかい構造を持つ場合、摩擦の有無が電極の接触に与える影響や、圧力などの機械特性が電気特性に与える影響が大きな検討要素となっている。今回の高分子鎖1本の超精密機械特性測定方法の開発と測定装置の構築は、その解明に向けて寄与し、新しい分子電子デバイスの展開につながることが期待されるとコメントしている。