順天堂大学と理化学研究所(理研)は3月4日、がん研究所、米・ペンシルバニア大学との共同研究により、「遺伝性難聴」の内で50%以上という最大の割合を占める「GJB2(GAP JUNCTION PROTEIN, BETA-2)変異遺伝性難聴(コネキシン26遺伝子変異型難聴)」の原因である「GJB2(コネキシン26遺伝子)」変異によるメカニズムを明らかにしたと共同で発表した。

成果は、順天堂大 医学部耳鼻咽喉科学講座の神谷和作講師、理研バイオリソースセンターらの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、3月4日付けで科学誌「Journal of Clinical Investigation」に掲載された。

聴覚障害は出生児1000人に1人の割合で発症する、先天性疾患の中で最も高頻度に発生する疾患の1つで、その半数以上は遺伝子変異を原因とする遺伝性難聴だ(さらに遺伝性難聴は、まれだが皮膚疾患など難聴以外の症状を伴う「症候群性」と難聴を主症状とする「非症候群性」に分類される)。

GJB2変異遺伝性難聴は冒頭で述べたように、その中でも日本においては最大となる50%以上もの割合を占めている。GJB2変異遺伝性難聴は難病に指定されており、常染色体劣性と常染色体優性の遺伝形式を持つ「感音性難聴」で、言語発達や教育にも大きな支障をきたしてしまう。また、現時点では同疾患に対する根本的な治療法や治療薬は存在していない。

そして「コネキシン26」は、内耳の細胞間のイオン輸送を行うギャップ結合の構成要素の1つであり、内耳リンパ液のイオン組成を保つことにより音の振動を神経活動へ変換することを可能とする重要な分子だ。画像1は内耳・蝸牛の構造である。

画像1の右上は内耳・「蝸牛」の位置で、右下は蝸牛の断面図。蝸牛管と呼ばれる空間は高いカリウムイオン濃度のリンパ液で満たされている。左上は蝸牛管の拡大図だ。音の振動を受けた「有毛細胞」では、リンパ液中の高濃度のカリウムイオンが細胞内に一気に流入することで、振動を電気信号に変換し神経活動を生み出している。

このカリウムイオンの流れを表したのが画像1の左中央で、カリウムイオンはギャップ結合により細胞間で輸送され、再びリンパ液に戻されることにより、常に高いカリウムイオン濃度を維持している。つまりイオン輸送ができなければ、このリンパ液のカリウムイオン濃度が下がり、振動によるイオンの流入が起こらないために、音から神経活動への変換ができずに聴覚障害の状態となってしまうというわけだ。

画像1の左下は、コネキシンは細胞膜で6個の集合体を形成し、これが隣り合う細胞の集合体と連結することにより、中央に分子の通路を持つギャップ結合を形成する(このギャップ結合は分子量約1000以下の低分子やイオンを濃度勾配によって透過させ、細胞間の物質輸送を可能とする)。

なおコネキシンは耳以外にも心筋、眼の水晶体、皮膚など、体のさまざまな場所に存在してギャップ結合を形成しており、心筋のギャップ結合は細胞同士を電気的に結合させ、同期的な興奮伝達を行っている。全身で重要な役割を担っていることから、体のさまざまなコネキシン遺伝子が変異を起こしてしまうと、多くの難治性疾患が引き起こされてしまうというわけだ。またコネキシン26、「コネキシン30」は内耳ギャップ結合の主な構成要素であり、ギャップ結合の集合体(巨大なタンパク質複合体)を「ギャップ結合プラーク」と呼ぶ。

なお内耳には、コネキシン26と同等のイオン輸送機能を持つほかのコネキシン分子も豊富に存在しており、コネキシン26の働きだけが低下したとしても、そのイオン輸送機能はある程度補完されることが予想されるという。それにも関わらず、なぜコネキシン26の変異を持つ遺伝性難聴患者が重篤な聴覚障害を示すのか、その原因はわかっていなかったのである。

そこで研究チームは今回、コネキシン26変異がどのように難聴の原因となっているのかを調べるため、内耳においてコネキシン26遺伝子が部分的に欠損する新しい疾患モデルマウスを作成して研究を進めたというわけだ。

コネキシン26変異を持つ患者は劣性遺伝型と優性遺伝型という異なる2種類の遺伝形式により発症し、類似した症状を示す。この点に注目し、2つの遺伝形式を持つコネキシン26遺伝子改変マウスにおける共通点が詳しく調べられた。

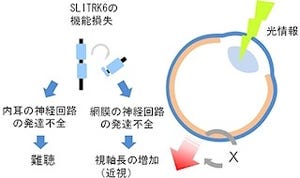

その結果、2種類の難聴モデルマウスでは共に内耳の細胞から細胞へイオンを輸送するギャップ結合プラークが劇的に分断され(画像2)、大きさが27%程度にまで縮小し、それに伴いほかのコネキシンの量も33%程度にまで減少することが発見されたのである。これにより内耳のイオン輸送ができなくなり、音の振動を神経の電気信号に変換するための内耳リンパ液の組成が異常になるために難聴になると考えられるという(画像3)。

この現象は胎生期から始まり、内耳のギャップ結合プラークの正常構造はコネキシン26の発現に完全に依存して維持されていることが証明された(画像4)。つまりギャップ結合プラークの集積・安定化には正常なコネキシン26が必須であり、変異または欠損があると、このタンパク質複合体は劇的に分断されてしまい、ほかのコネキシンと共に減少していくことが明らかになったというわけだ。

そこで研究チームはさらに詳しく調べることにし、その結果、コネキシン26の変異により分断されたギャップ結合プラークの周囲では、分子「カベオリン1」および「同2」の量が増加し、これらが行う「エンドサイトーシス」と呼ばれる細胞膜の取り込みが過剰になることがギャップ結合崩壊の原因である可能性が示唆されたのである(画像5)。

|

|

|

|

|

画像5(左):コネキシン26変異マウスでは一部の断片化したギャップ結合(赤)の周囲にカベオリン分子(緑、矢印)が集積する。画像6(中):画像5を拡大したもの。画像7(右):細胞膜の電子顕微鏡像。短く断片化したギャップ結合(GJ)の近傍で、カベオリンが行うと思われるエンドサイトーシス(*)の取り込み現象が過剰になっていた |

||

加えて、研究チームは患者と健常者のコネキシン26およびほかのコネキシンを同時にヒト培養細胞にて発現させ、ギャップ結合プラークの形状と物質輸送能の変化の解析を実施。すると、患者が持つ変異型コネキシン26やコネキシン26が欠損した状態のギャップ結合プラークは、やはり断片化されており、それに伴い物質輸送能も大きく低下していることが判明したのである(画像8)。

画像8は、ヒト細胞と患者・健常者の遺伝子を組み合わせて内耳の病態を再現した際の蛍光顕微鏡画像。ヒト培養細胞に健常者の正常コネキシン26遺伝子および難聴者の変異遺伝子を内耳に存在するほかのコネキシン(コネキシン30)と共に導入することにより、内耳での病態を再現することが可能となった。ヒト遺伝性難聴で検出されているコネキシン26・R75W変異およびコネキシン26欠損状態においては、難聴モデルマウスと同様、ギャップ結合プラークが断片化していることが判明。それに伴い物質輸送能も大きく低下することが確認された。

これまでコネキシン26変異型遺伝性難聴は、コネキシン26単独でのイオン質輸送能の低下が原因であると考えられてきたが、今回の研究によりコネキシン26がギャップ結合全体のタンパク質複合体を安定化させる役割を持ち、その働きが異常になった際に起こるギャップ結合複合体の崩壊によって内耳のイオン輸送能が低下することが、GJB2変異型遺伝性難聴の大きな原因になっていることが明らかになったというわけだ。

現在のところ、この遺伝性難聴に対しては人工内耳や補聴器の適用があるものの、根本的な治療法、治療薬は存在しない。研究チームでは今回開発されたコネキシン26遺伝子欠損マウスを用いて、iPS由来細胞とコネキシン26の遺伝子治療を組み合わせた難聴治療実験を試行し、すでに有効な成果が得られているという。

さらに、今回発見された患者の変異コネキシン26によるギャップ結合プラークの劇的崩壊現象は、培養細胞によっても容易に再現可能なため、この現象を有効性判定に利用すれば判定基準のなかった薬剤スクリーニングが可能になるとする。これらはコネキシン遺伝子の変異に起因する、心臓伝導障害(心疾患)、白内障、掌蹠角化症(皮膚疾患)などの多くの遺伝性・難治性疾患の病態メカニズム解明や創薬スクリーニングの指標としても大いに活用できると考えられるとしている。