ケンブリッジ大学は3月3日、固体内に電流を流し電子スピンを制御できるスピン軌道相互作用において、新たな磁化制御メカニズムを発見したと発表した。

同成果は、同大(現ユニバーシティカレッジロンドン 電子工学科 講師)の紅林秀和研究者らによるもの。チェコアカデミーサイエンスのユングワース教授、テキサスA&M大学(現マインツ大学)のシノヴァ教授、ケンブリッジ大学のファーガソン博士と共同で行われた。詳細は、英国科学誌「Nature Nanotechnology」のオンライン速報版に掲載された。

現在、新たな電子デバイスを開発するため、電子スピン(スピントロニクス)を積極的に取り入れる動きが活発化している。すでに、スピンが絡んださまざまな固体物理現象が見つかり、その応用技術が盛んに研究されている。スピントロニクスデバイスを実現するためには、いくつか解決しなくてはならない問題がある。特に、電子スピンを正確に制御する技術の確立が求められている。電子スピンは、磁気的な物理量であるため、その制御には磁場が必要となる。しかし、デバイスへの応用を考えると、外部磁場を用いて電子スピンを制御することは難しく、電流(または電圧)を流すことで有効磁場を作り、磁化を制御するさまざまな方法が研究されている。

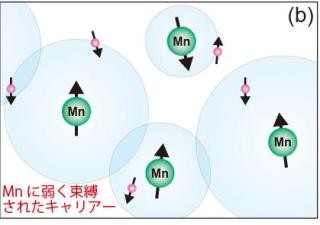

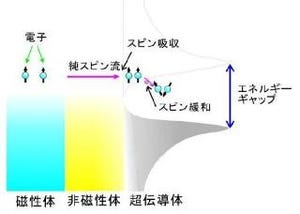

その1つの候補として、電子スピンと電子の運動との間の相互作用(スピン軌道相互作用)に起因した機構が近年発見された。これは、固体中に(結晶もしくは構造の)空間反転対称性の破れが存在した際に、電流を流すだけでスピン軌道相互作用により伝導電子中にスピンが生成され、それを有効磁場として使い磁化方向を制御するものである。スピン軌道相互作用は結晶構造や試料構造に非常に敏感であり、磁化制御方法としても大きな可能性を秘めている。

|

|

|

図1 スピン軌道相互作用による電子スピン生成。空間反転対称性の破れがある材料中(図は非磁性体を仮定)に電流を流すと、スピン軌道相互作用によりもともと揃っていなかった伝導キャリア(電子やホール)のスピンが揃い始める。この現象は、もともと電子のスピンがある程度揃っている磁石の中でも起こり、この電流により生成された電子スピンを使って磁石(磁化)の向きを制御することができる |

しかし、このスピン軌道相互作用を用いた磁化制御現象は、依然未解明な部分が多く存在する。今まで電流によりスピンが作成できることは事実として知られていたが、その詳細なプロセスを明確にした報告はなかった。このため、得られた実験結果について、現象論を使ったモデルに頼って理解せざるを得ず、詳細なデータ解析や材料設計の指針を可能にするためには、より具体的な電子状態レベルの情報を含めた機構解明が急務だった。

今回の研究では、スピン軌道相互作用が固体中で生成する有効磁場を精密に測定できる実験方法と、固体の電子状態からスタートして、その有効磁場を計算する理論を組み合わせることでその発現機構について調べられた。材料には、希薄磁性半導体GaMnAsが用いられた。同材料を選択した主な理由は、金属などに比べ電気伝導に寄与する電子状態が比較的単純で理論計算で取り扱いやすい、その結晶構造自体が反転対称性を破るため、界面などを必要としないバルク効果として実験結果が取り扱いやすく、結晶方位依存性などの実験の自由度があるためとしている。

実験では、GaMnAsが磁性を示す低温まで冷却し、GaMnAs試料にマイクロ波電流を流すことで磁気共鳴状態を起こした。磁気共鳴状態が起きると、GaMnAs試料内に電圧が発生することが知られており、この電圧の結晶方位依存性を中心に調べることで有効磁場の大きさと方向が同定できる。平行して、ユングワース教授とシノヴァ教授のグループは、GaMnAs内で生まれる有効磁場の理論計算を行った。実験データと数値計算結果を比べた結果、実験で得られたGaMnAs内で発生する有効磁場中に今まで注目されていなかった内因性発現機構から生まれる成分があることを発見した。この機構は、固体中を電子が運動する際に必ず起こる不純物などによる電子散乱の(外因性発現)機構とは異なり、それぞれの"散乱の間"に起こる電子スピン状態の変化に起因するものである。今回の実験では、そのようなスピン状態は試料膜に対して、面直方向(z方向)に生まれるように測定環境を設計したという。

電流誘起磁化制御において、この内因性モデルが実証されたことははじめてであり、学術的にも重要な発見である。また、この内因性モデルはスピン軌道相互作用により電子の波数空間中に生まれるスピン構造に起因する量子力学的位相(ベリー位相)として理解できる。GaMnAs中のベリー位相の存在は異常ホール効果の研究からも知られていたが、そのベリー位相が電気伝導のみならず磁化制御にも大きく寄与することが分かった。従来より固体中の実空間や波数空間のスピン構造から発現するベリー位相は注目されており、今回の研究結果もその一例に加えることができるとしている。

今回得られた結果により、スピン軌道相互作用を用いた磁化制御メカニズムが発見された。これが、GaMnAs以外の材料系にも適応可能であるかを検証することが次の課題であるという。また、その検証と同時に、高性能次世代スピンメモリを実現するための材料の発見が大きな課題となる。その材料の探索研究において、今回得られた結果が寄与すると期待される。同機構を極限化させた材料が見つかれば、コンピュータ内で使用されるエネルギー量を軽減するスピンメモリが誕生する可能性があるとコメントしている。