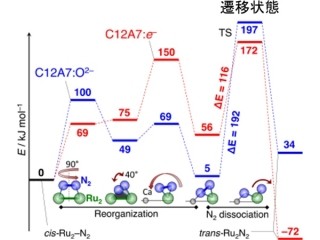

科学技術振興機構(JST)と豊田中央研究所(豊田中研)の2者は2月27日、医薬品や化成品の合成に使用される「金属錯体触媒」を回収して再利用できるまったく新しい「固定化担体」の合成に成功したと共同で発表した。

成果は、豊田中研の稲垣伸二シニアフェローらの研究チームによるもの。研究はJST課題達成型基礎研究の一環として行われ、詳細な内容は米国時間2月26日付けで米化学会誌「Journal of the American Chemical Society」オンライン速報版に掲載された。

金属錯体触媒(画像1)は、中心の金属とそれを取り囲む「配位子」(孤立電子対を持ち、この基が金属と配位結合し、錯体を形成する)からなる化合物の中で触媒機能を持つもののことをいう。

|

|

|

画像1。金属錯体触媒の模式図 |

金属錯体触媒は根岸英一教授(現・パデュー大学特別教授)らのクロスカップリング反応や、野依良治教授(現・理化学研究所理事長、名古屋大学特任教授など)らの不斉反応などノーベル(化学)賞(根岸教授は2010年、野依教授は2011年にそれぞれ受賞)の受賞対象になる独創的技術であると共に、医薬品や化成品の合成触媒として工業的に幅広く利用されている。触媒の利用により、目的とする化合物を短時間、高収率で合成することができるため、化学プロセスには欠かせない存在というわけだ。

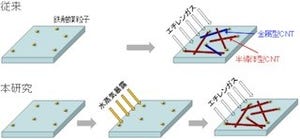

しかし、金属錯体触媒は反応液に溶解するため、高価な触媒の回収・再利用が困難だった(画像2)。また、触媒から流出する金属が最終製品である医薬品や化成品に混入することを避けるために、金属の除去に複雑な操作を必要とするという課題もある。

そうした背景から、近年は金属錯体触媒を不溶性の担体に固定化して、回収・再利用を容易にする試みが、経済性や安全性のメリットに加え、環境負荷低減や資源有効活用のための化学技術、いわゆるグリーンケミストリーの観点で活発に取り組まれるようになってきた。

これらの中には触媒の回収・再利用に成功した例もあるが、多くは固定化後に金属錯体の触媒機能が低下してしまうという問題がある。例えば、担体として「シリカゲル」を用い、その表面に金属錯体と担体を結ぶための炭化水素鎖による分子の紐「リンカー」(画像4)を介して間接的に結合した金属錯体は、その活性部位が固体表面あるいは隣接する金属錯体と相互作用する不均一な環境にあるため、溶液に溶けた均一な環境と比較すると、触媒の活性や選択性が低下することが知られていた(画像3)。

また、担体からの金属錯体触媒の溶出を完全に防ぐことは、従来のリンカーを使った間接的な固定化技術では難しいこともわかってきている。このような背景のもと、金属錯体の固定に有効な新たな技術の創出が求められていた。そうした中、稲垣二シニアフェローらは、金属錯体の触媒機能を損なうことのない新しい固定化担体(触媒活性を示す物質などを固定する土台となる物質のこと)の合成に成功した次第だ。

|

|

|

|

|

均一触媒と従来の固定化触媒には課題があるため、金属錯体触媒の新しい固定化法の開発が求められている。画像2(左):均一触媒。触媒が飯能駅に完全に溶解するのが特徴。課題は、触媒の回収・再利用が困難なことと、生成物への金属混入防止を綿密に行う必要があること。画像3(中):固定化触媒。金属錯体をリンカーにより固体表面に結合する点が特徴。課題は、職場活性・選択制が低下してしまう。原因は、固体表面や隣接する金属錯体との不均一な相互作用が原因。画像4(右):リンカーは金属錯体と担体を結ぶ分子の紐で、炭化水素鎖を使う場合が多い |

||

まず稲垣二シニアフェローらは、担体に固定した金属錯体の周りに、溶液中と同じような均一な環境を形成するため、均一な細孔構造を持つ「メソポーラス有機シリカ(PMO:Periodic Mesoporous Organosilica)」に着目した。

メソポーラス有機シリカとは、さまざまな分子が入ることのできる無数の孔(直径:2~30ナノメートル(nm))が規則的に並んだ多孔性の固体で、孔の壁の中に有機基が組み込まれている。有機基の種類に応じ、多様な機能を孔の壁および壁表面に付与することが可能だ。

PMOは、稲垣二シニアフェローらが1999年に世界に先駆けて合成に成功したナノ多孔体だ。数nm~数10nmの範囲で均一な無数の細孔が規則的に並んだ多孔性の固体で、その細孔の壁の中に有機基が組み込まれている。その有機基として有機配位子が導入されており、リンカーを介さず金属錯体を細孔表面に直接固定できれば、不均一な相互作用を低減できるというわけである(画像5)。

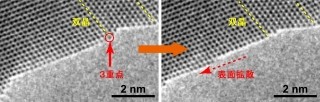

そこで、典型的な有機配位子である「2,2'-ビピリジン(Bipyridine:Bpy)」を含む有機シリカ原料が鋳型となる界面活性剤の中で「縮重合」させられ、「ビピリジン基」が細孔壁内に導入された「Bpy-PMO」の合成に成功した(画像6)。Bpy-PMOは、直径3.8nmの均一な細孔構造と、ビピリジン基が規則配列した均一な表面構造を持つことが確認されたのである(画像7)。

このBpy-PMO粉末を金属錯体の溶液に分散させたところ、細孔表面に種々の金属錯体を直接固定できることが判明(画像8)。これまでに、ルテニウム、イリジウム、レニウム、パラジウムなどの金属錯体の形成が確認されたとした。このような多様な金属錯体を細孔表面に直接固定可能なメソポーラス担体の合成はこれまでにないという。

なお、固定化した金属錯体のX線吸収微細構造(XAFS)解析については、北海道大学 触媒化学研究センターの福岡淳 教授、名古屋大学 物質科学国際研究センターの唯美津木 教授、および国際基督教大学 アーツ・サイエンス研究科の田旺帝 教授の協力を得て行われた形だ。

次に、Bpy-PMOによって固定化した金属錯体の触媒評価が実施され、イリジウム錯体を細孔表面に直接固定したBpy-PMOについて、芳香族分子の「直接C-Hホウ素化反応」が行われた。この反応は、医薬品や化成品を合成するためのカップリング反応の原料を1段で合成する重要な反応である。その結果、今回の固定化触媒は直接C-Hホウ素化反応に高い活性を示し、12時間後の生成物の収率が94%と、溶解したイリジウム触媒の場合の80%に比べ高いことが判明した(画像9)。

従来のリンカーを利用してシリカゲルに固定化したイリジウム触媒の場合は、収率が33%と大幅に低下している。Bpy-PMOに固定したイリジウム触媒は、ろ過操作により簡単に回収することができ、さらに再利用ができることも確認された(画像9)。

また、ろ過後の反応液中におけるイリジウム濃度の測定が行われた結果、分析器の測定限界(1ppm)以下の濃度であることが判明し、Bpy-PMOを使用することで金属の混入を完全に防止できる可能性も示唆されたという(画像10)。通常、多孔体を担体に用いると、細孔内での分子の移動速度が遅くなるため、溶解した均一触媒よりも活性が低下する場合が多いのだが、PMOの細孔径は、ほかの多孔体よりも大きいため、基質や生成分子の拡散がスムーズで、活性低下が起こらなかったと考えられるという。この点でも、PMOの構造的特徴が活かされた形だ。

今回、金属錯体の触媒機能を損なうことなく固定化できる新しい固定化担体、Bpy-PMOの合成に成功した形だ。同担体の利用により、ビピリジン系金属錯体触媒の回収・再利用が容易になり、資源を有効に活用可能な環境調和型の化学プロセスの構築に貢献すると考えるとする。また、ビピリジン系金属錯体を用いる医薬品や化成品の製造コストの低減など、製造上での経済的なメリットも期待されるという。

課題としては、Bpy-PMOの量産技術の確立と製造コストの低減、耐久性向上などが挙げられた。今後は、固定可能な金属錯体の種類を拡張するために、ビピリジン以外の有機配位子を導入したPMOの合成を目指すとしている。

さらに、今回の研究チームはすでにPMOが光を集めて細孔内に濃縮する光合成と同様な機能を持つことも見出しており、二酸化炭素の還元光触媒機能を持つ金属錯体を細孔表面に固定することで、二酸化炭素を効率的に変換可能な人工光合成系の構築も期待されるという。それに向けた研究も同プロジェクトで実施していくとした。