東京大学、千葉大学、筑波大学の3者は2月7日、昆虫の「性フェロモン」の匂いに反応するタンパク質を遺伝子から作れる「人工細胞センサ」を作製し、性フェロモンにセンサが反応する様子を「パッチクランプ法」でとらえることに成功したと共同で発表した。

成果は、東大 先端科学技術研究センター神崎亮平の教授、同・櫻井健志特任講師、東大大学院 総合文化研究科 広域科学専攻・複雑系 生命システム研究センターの豊田太郎准教授(当時は千葉大助教)、東大大学院 工学研究科先端学際工学専攻 大学院生の田渕理史氏(当時)、千葉大大学院 工学研究科 共生応用化学専攻の藤浪眞紀教授、同・野本知理助教、同・大学院生の濵田聡志氏(当時)、同・細井智浩氏(当時)、筑波大 生命環境系の中谷敬准教授らの共同研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、2月7日付けで英国化学会速報誌「Chemical Communications」オンライン版に掲載された。

空港での麻薬や爆発物などの禁制品の検知、被災地での人命救助、食品安全検査、さらには匂いを利用した病気診断など、我々の生活のさまざまな場面で匂いの情報は活用されている。一方で多くの昆虫は性フェロモンに限らず、匂い物質を頼りに行動しており、その匂いを探知する能力は非常に優れていることから、昆虫の匂いセンサの仕組みを解明し、人工的に再現できれば、益虫保護、害虫駆除や忌避といった、農業や環境、バイオ・医療の多くの分野に有益だ。しかし、人工的に昆虫の匂いセンサを再現するためには種々の技術的な課題があり、これまでのところ成功していなかった。

日本では養蚕業で古来より慣れ親しまれている「カイコガ」は、繁殖行動において、メスがオスを呼び寄せるために性フェロモンの1種である「ボンビコール」を放出することが知られている(画像1)。なお性フェロモンとは、動物の体内で作られて体外に放出され、同種の他個体に特定の行動や生理的な変化を引き起こす化学物質の内で、特に異性間の交信に働く物質のことをいう。

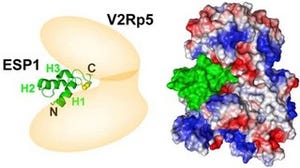

オスは触角の「嗅受容細胞」で作られるフェロモンを感じるためのセンサタンパク質(レセプター)の「BmOR1」と「BmOrco」の働きで、性フェロモンだけを嗅ぎ分けることが知られている。BmOR1がボンビコールのレセプターで、オスの触角中のフェロモンを検出する細胞だけで合成される。カイコガの匂いのレセプター全般の共受容体であるBmOrcoと細胞膜上で複合体を形成し、匂いの刺激によって反応するイオンチャネルを形成、性フェロモンセンサとして働く仕組みだ。

ただし、これらレセプターの詳細な仕組みはまだ不明な点も多い。レセプターが存在するのは、匂い物質を感じられる嗅受容細胞の細胞膜だ。レセプターが匂い物質と化学結合することで細胞膜に電気信号が発生し、それか最終的に脳に伝えられて、匂いが感知されると考えられている。

匂い物質の化学結合によりレセプターか電気信号を発生する仕組みは、触角細胞から実際にレセプターを抽出した実験や、遺伝子工学によってレセプターを作らせた培養細胞の実験などによって明らかになってきたが、これらの実験では匂い物質のレセプター以外のタンパク質なども含まれていた可能性かあり、匂い物質のレセプターのみを作れる人工の細胞を使う実験が望まれていた。しかし、人工的に昆虫の匂いセンサを再現するためには種々の技術的な課題かあった。

具体的には、人工細胞膜の中に遺伝子のほかに、昆虫細胞の持つタンパク質合成酵素やその反応物、できたばかりのレセプターを膜に取り込む技術が未確立だったのである。脂質が作る袋状膜「ベシクル」が細胞膜と同じ構造を持つため、人工細胞の膜として有力な候補とされた。

実際に先行研究では、ベシクルの内部に蛍光タンパク質の情報となる遺伝子を仕込み、蛍光を発する人工細胞か作られたのである。しかし、目的のレセプターのみを遺伝子から作り出せる人工細胞はこれまでになく、前述した遺伝子などをベシクルに高い効率で内包する技術が求められていたというわけだ。

そうした中で今回、研究チームは、オスの性フェロモンセンサであるBmOR1とBmOrcoの複合体を、人工的に内部で遺伝子から作る人工細胞を開発することに成功した(画像2)。この人工細胞は、タンパク質を作らせるための遺伝子(RNA)、培養した昆虫細胞を大量にすりつぶして膜成分と遺伝物質を除いた溶液の「昆虫細胞抽出液」、真核細胞の細胞質に含まれるカプセル伏の細胞小器官でタンパク質の合成や分解、運搬などに関わる「小胞体」を内包した人工の脂質膜でできている。

そして人工細胞に性フェロモンの溶液を添加すると、人工細胞の膜に電流が流れることが微細電流測定法のパッチクランプ法で明らかにされた。なおパッチクランプ法とは、細いガラス管内に電極を取り付け、ガラス管の口を細胞膜などに取り付けて、膜にかかる電圧や膜を通る電流を測定する手法のことだ。

今回の成果において千葉大の藤浪教授と東大の豊田准教授らは、ベシクルを油の中に水滴ができている分散液の「エマルジョン」から作製する技術(脂質を含むエマルジョンは、水滴の境界膜が脂質で形成され、これを水中に移行することで、ベシクルができる)を新たに採用し、レセプターを遺伝子から作るために必要な内包物一式を閉じ込めた人工細胞を作製した形だ。

この人工細胞が安定してレセプターを作り出せた背景には、ベシクル膜に「ポリエチレングリコール」という人工の高分子を結合させた点が挙げられるという。ポリエチレングリコールは、「-(CH2CH20)n-」という構造式で表される高分子化合物だ。水に可溶であり、主鎖が長いために適度に丸まったり伸びきったりする動きによって、生体の高分子にさまざまな影響を与える。このポリエチレングリコール部位がベシクル膜を保護することで、ベシクル膜に取り込まれたレセプターが成熟し、匂い物質と化学結合できる局所的な反応場が実現した可能性が高いとした。

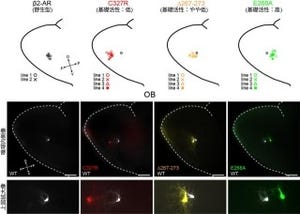

一方、東大の神崎教授らは、これまで研究を行ってきたレセプターBmOR1とBmOrcoの遺伝子を干葉大グループか開発したベシクルに内包。その結果、これらレセプターがベシクル膜に共局在することが見出されたのである(画像3)。また筑波大の中谷准教授は、ボンビコールをこのベシクルに添加して、膜に取り付けたパッチクランプ法で電流を検出した(画像4・5)。このレセプターの遺伝子を含まないベシクルは、ボンビコールを加えても電流を発生しないことが確かめられたのである。

今回の成果は、カイコガの性フェロモンのレセプターに限らず、匂い物質のレセプターを遺伝子から作れる人工細胞を作製するための基盤的な技術となるものだ。従って、特定の匂い物質のみに反応する人工細胞センサの作製か可能になるという。今後、半導体や水晶振動子を利用した「匂いセンサ」(匂い物質が表面に吸着することで電気的特性が変化する仕組みを用いて、匂いの種類や匂いの強さを判別する仕組み)に代わる人工細胞を用いた匂いセンサの開発が期待されるとしている。

さらに、この人工細胞センサは、未知のレセプターの機能が調べられたり、農薬などをスクリーニングしたりする研究を推進でき、将来、農業や環境、バイオ・医療の多くの分野に波及効果をもたらすと期待されるとした。