北海道大学(北大)と農業・食品産業技術総合研究機構(NARO)は1月30日、遺伝子やそれ以外の反復配列を含む遺伝情報の総体(ゲノム)の発現の変動を利用して、イネが低温をどの程度ストレスと感じているのかを指標化することに成功したと共同で発表した。

成果は、北大大学院 農学研究院の藤野介延 准教授、NARO 北海道農業研究センター 寒地作物研究領域の佐藤裕 上席研究員らの共同研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、2013年12月27日付けで「Plant Physiology」に掲載された。

これまで、植物が環境の変化でどの程度ストレスを感じているのかを定量的に判断する基準がなかったことから、研究チームは今回、冷害の過程でイネが低温をストレスと感じれば、さまざまな発現の変化が起きると考え、その発現の変化をストレスの指標にしようと挑んだのである。

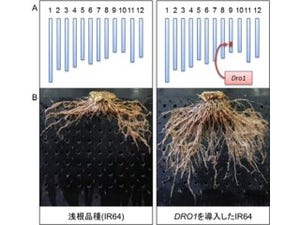

イネは、夏に穂の中で花粉が発育する時期に18℃未満の日が数日続くと冷害を起こしやすくなるが、それは品種の間で大きな違いがある。そこで今回の研究では具体的に、低温でも花粉が正常に発育する品種と異常になる品種があり、低温の感じ方の違いを、それらの品種を使って比較が行われた。

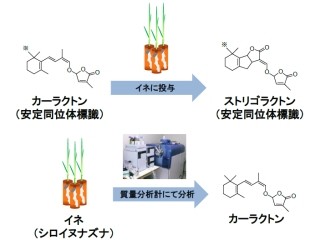

ゲノムは生物の遺伝情報の総体(全遺伝子を合わせたもの)であり、ゲノム中には遺伝子のほかに役に立たないと思われる情報も実は沢山含まれている。ストレスを感じると多くの遺伝子は発現を変化させるが、遺伝子でない不特定多数の反復配列でもストレスで発現が変化することを調べるため、「マイクロアレイ法」を用いて調査が行われた。

マイクロアレイ法とは、DNAプローブを固定化し、それらに相同性のあるDNA・RNAを検出・定量する方法のことである。マイクロアレイの特長は多数の対象を1度に網羅的に扱える点にあり、今回の研究では、1つの解析に約4万1000DNAプローブ(1万の遺伝子と3万1000の反復配列)を搭載したアレイスライドが使用された。

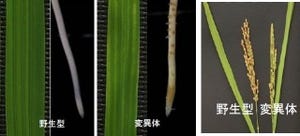

その結果、遺伝子や反復配列を合わせたゲノム全体の発現の変化(ゲノムの震え)が低温ストレスを感じる指標になると判断したという。低温耐性の違う5つのイネの品種を、花粉の発育時期に低温で育て、花粉を作る葯(やく)組織の遺伝子や反復配列での発現をマイクロアレイ法で調べると、低温に強い品種(花粉の発育が良好)では通常の温度で栽培した時とほとんど変化がないのに対し、低温に弱い品種(花粉の発育が不良)は発現の変化が大きいことがわかったのである。低温に対する弱さは、遺伝子よりも反復配列の発現の変化と高い相関が示された(画像)。

画像は、花粉発育過程で低温に遭遇した冷害に強いイネ品種と弱い品種における花粉状態とゲノム全体の発現パターンの比較だ。花粉の状態が良好だと球状で濃く染まるが、不良だと形がいびつで染まりが悪い。ゲノムの発現は両者とも約1万カ所(グラフの1つ1つの点で表されている)で発現が検出された。

低温処理と通常の場合で発現が同じであれば、対角線上に配点され、冷害に弱いイネでは、強いイネに比べて発現パターン全体が広がっており、ゲノム全体で発言の変化が大きいことを示している。

今回の研究では、イネのストレスを感じる程度をゲノム全体の発現の変化(ゲノムの震え)としてとらえることに成功した形だ。特に、遺伝子ではない反復配列での発現の変化が、イネの品種の低温ストレスに対する特性をよく表していることが判明したのである。

植物の環境ストレス耐性の研究では、ストレスに遭遇した時に顕著に変化する遺伝子を主なターゲットとして解析してきたが、低温に遭遇しても発現を変化させない性質、低温鈍感力という特性も、ストレス耐性に関わる要因であることが強く示唆できたという。

今回示されたように、ほかの植物においてもゲノム全体の発現の変化(ゲノムの震え)を指標にすることで、ストレス感受性程度を計ることができると期待できるとする。また、従来、植物ではストレスによって起こる過剰な反応の中に、耐性を強める秘策があると考えられてきた。今回の研究で明らかにされたストレスに鈍感な性質でも耐性を持つことが、ほかの事例によっても同じように認められ、品種改良の判断基準になるようさらなる研究の展開を行っていきたいとしている。