東京大学分子細胞生物学研究所(IMCB)は1月23日、幹細胞マーカー「Lgr5」が、ほとんどのヒト大腸がんで多量に発現していること、そして大腸がんが腫瘍を作るために極めて重要な役割を果たしていることを見出したと発表した。

成果は、IMCBの秋山徹教授、同・川崎善博講師らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、1月23日付けで英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

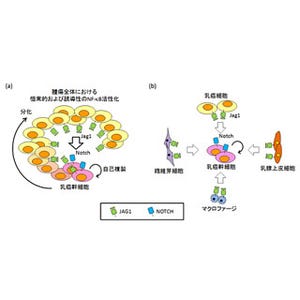

最近の再生医学や幹細胞研究の飛躍的な進歩によって、腸管では「腸管幹細胞」が自己複製すると同時に分化して腸管を形成する機構が解き明かされてきている。このような研究で重要な役割を果たしているのは、幹細胞に多く発現し、幹細胞を特定するための目印の「幹細胞マーカー」となるいくつかの分子だ。

Lgr5も腸管幹細胞マーカーの1種で、さまざまな研究に利用されており、また、腸管幹細胞の機能に重要な役割を果たしていることが示されている。なお、Lgr5は「7回膜貫通型タンパク質」の1種で、細胞膜を7回貫通する特徴的な構造を持つタンパク質だ。細胞外の因子を受け取り、細胞内に伝える役割を持つ。

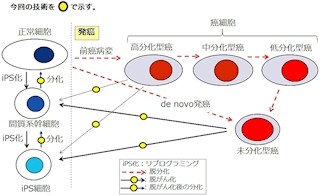

一方でがん研究にも幹細胞という概念が導入され、腫瘍を形成しているがん細胞は一様でなく、一部の「がん幹細胞」と呼ばれる細胞のみが強い造腫瘍性を持つこと、さらに、がん幹細胞は、自己複製すると同時に、造腫瘍性の低下したがん細胞に異分化して増殖すると考えられるようになってきた。

化学療法や放射線治療によって一時的にがんが退縮しても再発してくるのは、大部分の造腫瘍能の低下したがん細胞が死滅しても一部のがん幹細胞が生き残っている可能性が示唆される。従って、がん細胞における幹細胞性の重要性を明らかにすることは現在のがん研究の最も重要な課題の1つだ。

そこで研究チームは今回、幹細胞マーカー「Lgr5」に注目。ほとんどのヒト大腸がんで多量に発現していること、そして大腸がんが腫瘍を作るために極めて重要な役割を果たしていることを見出したのである。例えば、特定の遺伝子の発現を抑えることができる「siRNA」(短いRNA配列)を用いて大腸がん細胞のLgr5の発現を抑制すると、胸腺を欠くため免疫機能が働かないマウス(ヌードマウス)で腫瘍を作る能力が顕著に低下することが明らかになった。

一般に、腫瘍を作る能力が低下したがん細胞は、シャーレの中での増殖能が低下したり、細胞死を起こしたりすることがよく知られている。しかし、Lgr5の発現が低下した大腸がんの細胞はこのような性質を示さなかったという。従って、Lgr5の幹細胞性に関わる機能が造腫瘍性に重要である可能性があると示唆されたというわけだ。

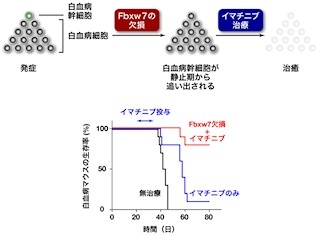

それでは、なぜLgr5は大腸がん細胞で多量に発現しているのかという点にも研究チームは迫り、大腸がん細胞では転写因子の1種「GATA6」が大量に発現しており、直接Lgr5の転写を活性化していることを見出した。なお転写因子とは、DNAの特定の塩基配列に結合して、遺伝子の発現を調節するタンパク質の総称のことをいう。

またその後の解析によれば、大腸がんの細胞ではsiRNAの1種「miR-363」の発現が低下していることがわかり、大腸がんにおけるGATA6とLgr5の大量発現はmiR-363の発現の低下によるものと示唆されたという。miR-363はGATA6の発現を抑制する働きがあるが、発現が低下しているためにGATA6の発現が増加しているという仕組みだ(画像)。

今回の成果は、細胞内におけるmiR-363、GATA6、Lgr5の3分子による情報伝達の仕組みががんの分子標的薬を創製する上で重要な標的となることを示唆しているという。今回の研究の成果により、今後、この仕組みを標的とした薬剤が開発され、大腸がんの治療に貢献することが期待されるとした。