京都大学は1月20日、パナソニック R&D本部と共同で、液中動作可能な「周波数変調原子間力顕微鏡(FM-AFM)」を用いて、マウス由来の「IgG抗体」を直接観察し、抗体分子の微細構造を溶液環境下で非破壊観察することに成功すると共に、この抗体が抗体認識(免疫)機能を有したまま「6量体」構造を形成することを見出し、さらにこの6量体が2次元状(平面状)に規則的に配列した結晶を形成することも発見したと発表した。

成果は、京大工学研究科 電子材料物性研究室の山田啓文 准教授、同・小林圭 特定准教授(白眉センターにも所属)らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、現地時間1月19日付けで英国科学誌「Nature Materials」電子版に掲載された。

抗体分子は、体内に侵入した細菌・ウイルスといった病原体の特定部位、アレルゲンなどにおける特定の外来物質など、いわゆる「抗原」を認識して結合し、免疫反応における中心的な役割を担っている。抗体分子はY字型の構造をしており、Y字の上半分に当たる2つのアーム「Fabフラグメント」が抗原と結合する部位であり、残る下半分の部位「Fcフラグメント」と、細く柔らかい分子の鎖(ヒンジ)で結ばれているという仕組みだ(画像1)。また各フラグメントは、「タンパク質ドメイン」領域で構成されている。

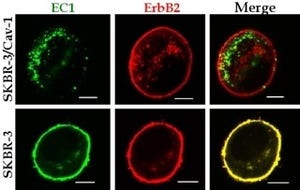

研究チームは今回、マイカ(白雲母)基板上に吸着させた抗体分子を溶液中でFM-AFM観察することで、従来のAFM観察より圧倒的に高い分解能で観察することに成功し、Fabフラグメント中の2つのタンパク質ドメインを明瞭に観察することに成功した(画像2)。

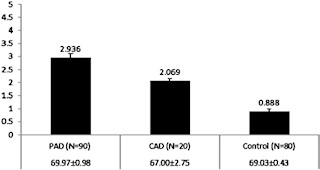

溶液条件を変えての観察も行われた、すると6つの抗体分子のFcフラグメントが環状に集合し、「会合体」、つまり6量体を形成することが発見されたのである(画像3・4)。さらに、この6量体はマイカ基板上で自ら規則的に配列し、2次元結晶を形成することも判明した(画像5~7)。この2次元結晶には、特定の抗原分子だけが強く結合することが分かり、抗体分子が平面場で結晶化した状態であっても抗原認識(免疫)機能を持つことが示された。

今回の成果は、抗原と抗体が特異的に結合するメカニズムを分子レベルで明らかにする生化学的研究の足がかりとなると共に、抗体分子が非常に高い密度で均等に配列した表面を作製できることから、高感度に抗原を検出するバイオセンサの開発につながることが期待されるとしている。