東北大学は1月16日、「大脳基底核線条体」において持続時間の長い、新しいタイプの細胞内カルシウム振動を発見したと発表した。

成果は、東北大大学院 医学系研究科 医用画像工学分野の小山内実 准教授、田村篤史 研究員らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、1月15日付けで米オンライン科学誌「PLoS ONE」に掲載された。

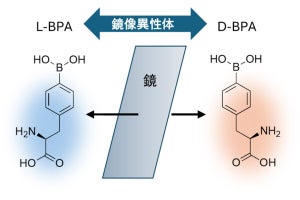

カルシウムは、脳に限らず身体のすべての細胞内で、情報を伝達する因子として働いている。例えば、細胞内のカルシウム濃度が変化すると、細胞の機能を司るイオンチャネル(細胞膜に存在するイオンの通り道で、チャネルの開閉で細胞に電気的変化をもたらすことで情報を伝える)や酵素(ここでいうのは、細胞の機能を司るタンパク質の機能や、遺伝子発現を調節する役割を担った特殊なもの)などのタンパク質の機能が変化する(画像1)。つまり、細胞内のカルシウム濃度の変化により、その細胞の状態が変化するというわけだ。

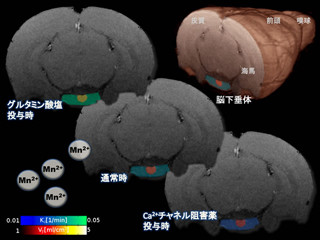

脳の神経細胞を考えた場合、細胞の状態変化は、脳の情報処理の変化に結びつく。例えば、「十人十色」の言葉があるように、ヒトはある事象に対して必ずしも同じ行動を取るとは限らない。これは、外界から同じ情報が入力されたとしても、脳の神経細胞の内部状態(これが感情あるいは気持ちの原因ともいわれている)が異なることによって判断が変化し、違った行動を取るからだとされる(画像2)。カルシウムは細胞の状態変化に関与していることから、この内部状態を規定している因子であるといえるのだ。

|

|

|

|

画像1(左):細胞内のカルシウムは酵素やイオンチャネルなど、種々のタンパク質の機能や遺伝子発現を調節する働きを持つ。 画像2(右):生体は同じ状況でも異なった行動を取ることがあるが、これは脳に同じ情報が入力されても、脳の内部状態の違いにより異なった判断をした結果とされる |

|

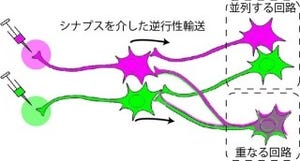

研究チームが今回見出したのは、大脳基底核線条体において、脳の内部状態を規定しているであろう"遅い"カルシウム濃度変化=「カルシウム振動」が自発的かつ、複数の細胞間で同期して起こっていることだ。画像3~6が、大脳基底核線条体の神経細胞(ニューロン)および「グリア細胞(アストロサイト)」で持続時間の長いカルシウム振動が発生していた証となる蛍光顕微鏡写真やグラフなどだ。グリア細胞とは、神経系を構成する神経細胞ではない細胞の総称で、アストロサイトは中枢神経系に存在するグリア細胞の1種。

このカルシウム振動のカルシウム濃度が上昇している時間は最大約200秒であり、神経細胞で情報を担っているとされる電気パルス信号「活動電位」の時間経過(ミリ秒)よりも遅く、睡眠-覚醒を司っている概日(サーカディアン)リズム(約24時間周期)よりも短い、新しい時間スケールの現象だ。

大脳基底核線条体(人の場合は「被殻」と「尾状核」ともいわれ、以後「線条体」)は大脳皮質の下部に位置する脳の領野の1つであり、大脳基底核の中で最も大きな体積を占める。そして運動制御やや報酬を予測し、つまり価値判断や意志決定の座とされている部位なので、このカルシウム振動は、生体の行動判断が時と場合によって変化する機構に関与している可能性が考えられる。

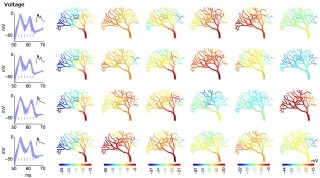

また、線条体はパーキンソン病に密接に関与している部位だが、パーキンソン病症状を呈する動物を用いた研究では、代謝型グルタミン酸受容体5型「mGluR5」を阻害することにより、病気の症状が軽減すると報告されており、mGluR5の阻害薬がパーキンソン病治療薬の候補の1つになっている。

線条体においても、神経細胞の活動電位に伴ってカルシウム濃度が変化するが、このカルシウム振動は活動電位を阻害しても消失せず、mGluR5を阻害することにより消失することが確認された(画像7・8)。この点から、線条体の神経細胞における長期間持続するカルシウム振動は、パーキンソン病に関与している可能性が考えられるという。今回の発見をさらに発展させることによって、将来的にパーキンソン病の病因解明に貢献することが期待されるとしている。

なお、今回の研究成果には、小山内准教授が開発した「カルシウム感受性色素」を細胞内に導入する方法により、これまでに比べて非常に長い時間(2時間以上)安定した「カルシウムイメージング」を行うことに成功した。このカルシウムイメージングとは、カルシウム感受性色素を細胞内に導入し、高感度カメラによりその蛍光の変化をとらえることにより、細胞内のカルシウム濃度変化を可視化する技術である。それに加え、細胞腫特異的に蛍光タンパク質「GFP」を発現している動物を用いたことにより、神経細胞とグリア細胞を生きたまま区別することができたことが、大きく貢献しているとしている。