東京工業大学(東工大)は1月9日、豊田中央研究所との共同研究により、2段階のエネルギー移動で、光を効率よく捕集する分子システムを開発したと発表した。

成果は、東工大大学院 理学研究科 化学専攻の石谷治教授、豊田中研の稲垣伸二シニアフェローらの共同研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、2013年10月16日付けで英国化学会の機関誌「Chemistryworld」に掲載され、近日中にには「Chemical Sciences」誌にも掲載される予定だ。

地球温暖化と化石資源の枯渇への危惧が増し、再生可能エネルギー技術の新規開発が急務となっている。これらの問題を根本的に解決する夢の技術として注目されているのが、太陽光エネルギーを分子に蓄える技術、いわゆる人工光合成(太陽燃料)だ。二酸化炭素を還元し燃料や化学原料を作れたり、水から燃料となる水素を製造したりする「光触媒」(光を吸収すると化学反応を引き起こす触媒)の研究は近年、長足の進歩を遂げている。

しかし太陽光の密度が大変低いため、従来の光触媒では、それらを多量に使用しなければならないという弱点があった。しかも高価で稀少な金属を必要とし、さらに合成にも手間のかかる光触媒をこのような方法で使用することはあまり実用的ではないといえよう。

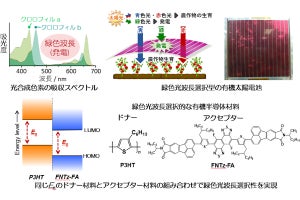

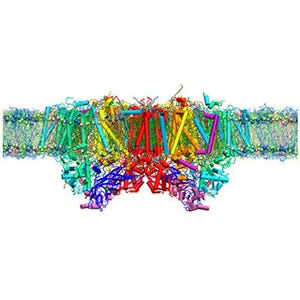

一方、植物の光合成は、クロロフィルなどの比較的単純な分子の集合体である「LH2」を、光の吸収役である「光アンテナ」として葉の表面に幅広く配置することで、大面積で太陽光を捕集する仕組みを持つ。これをエネルギー移動により、まず単位面積当たり数の少ない「LH1」(同じくクロロフィルの集合体)に集め、その後、その近傍に配置された、構造が複雑な「反応中心」へと移動させる2段階での光エネルギー集約ステムを構築することで、太陽光の効率のよい利用を達成している仕組みだ。反応中心とは、LH2が吸収した太陽エネルギーを最終的に受けて、酸化還元反応を開始する部分のことである。

当然、これまでもこうした植物を真似た光捕集システムの研究は行われてきた。しかし、多量の単純な有機分子から2段階で光を集約するシステムが完成したという報告はなかったのである。

世界中で研究が進む中、石谷教授と稲垣シニアフェローもそれぞれ自分たちの研究室で独自の研究を進めてきたわけだが、今回両者のシステムを組み合わせる道を選択。そして今回の成果につながったというわけだ。

豊田中研の稲垣シニアフェローらの研究チームはLH2モデルとしての「メソポーラス有機シリカ(PMO)」を開発。PMOは、さまざまな分子が入ることのできる"トンネル"が大量に、しかも規則的に並んだ多孔性の固体で、トンネルの壁が有機分子(ビフェリル)を多量に含んでおり、光を効率的に吸収することが可能だ。一方、東工大の石谷教授らの研究チームは、LH1と反応中心のモデルとしての多核金属錯体「Re5-Ru」を開発することに成功した。5つのレニウム錯体が吸った光が、同じ分子内の中心に配置された1つのルテニウム錯体に集約される1段階光捕集系である。そして共同研究において、Ru5-RuをPMOの空孔に導入・固定したというわけだ。

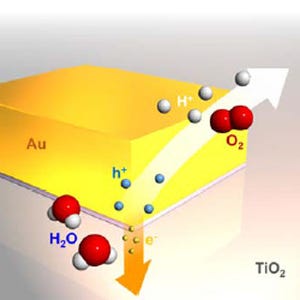

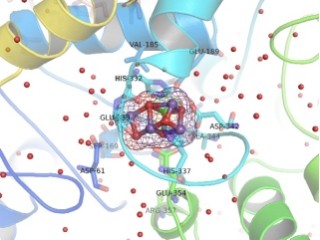

よって多くの有機基が導入された壁で構成された多孔質材料に、直鎖状の「5核レニウム錯体」の中心にルテニウム錯体が結合した分子が固定されているのである(画像1)。この複合系は、光合成と同様に2段階で光エネルギーを集約することが可能となる。すなわち、400個を超えるPMOの有機分子(植物のLH2に対応)が捕集した光エネルギーは、まずRe5-Ruの5つのレニウム(LH1に対応)錯体が集め、最終的に、ただ1つのルテニウム錯体(反応中心に対応)に集約される(画像2)。

|

|

|

|

今回開発された光捕集・集約システムの模式図。画像1(左):ビフェリルが多量に導入された壁で構成された多孔質材料に、直鎖状の5核レニウム錯体の中心にルテニウム錯体が結合した分子が固定されている構造。 画像2(右):400個を越える有機分子が吸収した光エネルギーを、まず5つのレニウム錯体が集め、最終的に1つのルテニウム錯体に集約する仕組みだ |

|

今回開発された光捕集システムを、二酸化炭素の還元資源化や水からの水素発生を駆動する光触媒と融合することで、太陽エネルギーを効率よく吸収し、化学エネルギーに変換する人工光合成系の開発につながるという。また、このシステムの導入により、高価で稀少な人工光合成用の光触媒の使用量を激減させることができるとしている。