東北大学、米ライス大学の2者は1月8日、30Tの強磁場・低温で分光測定を行える卓上型パルス磁場発生装置「RAMBO(Rice Advanced Magnet with Broadband Optics):ライス先端磁石広帯域分光システム」(画像1)を開発し、磁石の小型化により可能になった直接光学系を採用することで、高波長分解能の分光測定を、従来より1桁高い1ピコ秒(1兆分の1秒)の時間分解能で行えるようになったと共同で発表した。

成果は、東北大 金属材料研究所磁気物理学研究部門の野尻浩之教授、ライス大の河野淳一郎教授、同・Timothy Noe博士(画像2)らの国際共同研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、米国時間2013年12月27日付けで米物理学会誌「Review of Scientific Instruments」に掲載された。

|

|

|

|

画像1(左):卓上パルス強磁場システムとライス先端磁石広帯域分光システム。光学台の右下にあるのが磁場発生電源。中央の銀色の筒がクライオスタットとパルス磁石。ライス大学にて撮影されたもの。 画像2(右):光学台の上にセットされたクライオスタットとパルス磁石。試料のマウントを行うTimothy Noe博士。ライス大学にて撮影されたもの |

|

強磁場中の分光測定は、半導体や光学結晶あるいはカーボンナノチューブなどの評価をはじめとして、物理、工学、材料科学において幅広く使用されている手法である。

そして分光測定において重要な性能指標となるのが、波長および時間の分解能だ。通常、強磁場中の分光測定は、大型の超伝導磁石やパルス磁石が用いられる。その場合、光源~試料~検出器の間は距離が数mもあるため、光ファイバで結合されていた。この方法は、実験の配置が柔軟で容易な反面、高度な偏光測定や高時間分解能の計測が困難であるという短所があった。このような問題点を、どのように解決するのかが、長らく課題となっていたのである。

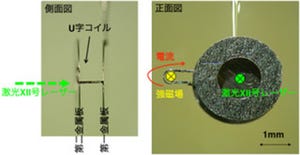

東北大 金属材料研究所 磁気物理学研究部門は、かねてからこのような用途に対応するために可搬な小型パルス磁場の開発を進めており、これまで放射光分光や中性子回折への応用で成果を上げてきた。今回、その装置を光学分光器と組み合わせるために、テーブルトップ型のシステム「卓上パルス強磁場システム」を開発し、ライス大学との共同研究でRAMBOの開発に成功したというわけだ(画像3・4)。

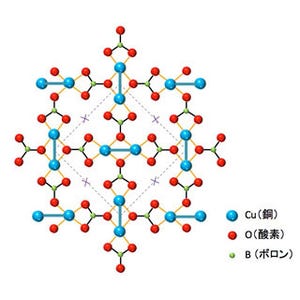

なお画像5は、卓上パルス強磁場システム用に東北大 金属材料研究所 磁気物理学研究部門で開発された、30Tのパルス磁石。ちなみに一般的な磁気ネックレスなどが100mT位なので、この磁石はその300倍になる。

|

|

|

|

|

画像3(左):卓上パルス強磁場とライス先端磁石広帯域分光システムの模式図。 画像4(中):卓上パルス強磁場とライス先端磁石広帯域分光システムの磁場発生パルス磁石および試料部の拡大図。 画像5(右):卓上パルス強磁場システム用に東北大学金属材料研究所で開発された30Tパルス磁石 |

||

RAMBOは小型かつ強力である上に、直接光学系の使用が可能である。大きな特徴の1つが、装置の光学窓間の距離が13.5cmしかないという点だ。このために、試料の状態を実験時に直接見ることが可能であり、これまでの大型磁石で用いられてきた数mにもおよぶ光ファイバが不要となっている。

光ファイバは設置が容易な反面、光を伝搬する時に波束が変化するため、時間分解能を高くすることができない。そのため、通常は20ピコ秒程度の分解能で実験が行われている。RAMBOでは、これを1桁以上改善する1ピコ秒の分解能が達成された。このような優れた性能のために、従来大型施設でしか行えなかった実験の多くが大学の実験室で行えるようになり、研究の裾野が広がることで、強磁場施設における研究の最適化にも寄与するという。

RAMBOに直接光学系が採用されたことにより、高分解能の実時間測定だけでなく、高精度の偏光解析、非線形光学実験、高分解能実験やテラヘルツ分光など、これまでの強磁場分光実験では困難であった高度の分光実験が可能になるとする。実際、今回公表された論文では、In0.2Ga0.8As超格子の超蛍光の観測に応用し(画像6)、1ピコ秒の時間分解能が達成されていることが実証された。

今回の成果は、従来存在しなかった超短パルスレーザーと卓上型超強磁場の組み合わせを世界で初めて実現することで、分光実験の世界に新しい可能性をもたらすものであり、世界的にもユニークな成果だという。このシステムが普及することにより、物理学、工学、材料科学分野における超強磁場分光の応用が格段に広がるとした。その結果、広範な国際協力を含む共同研究が今後世界的に盛んになることが期待されるとしている。