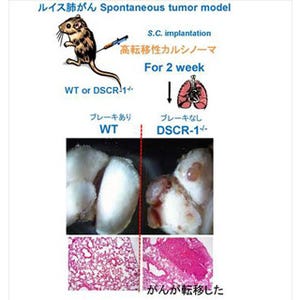

東京大学(東大)は、マウス胎仔脳において第21番染色体にある2つの遺伝子(DYRK1AとDSCR1)が同時に増加すると、神経細胞を生み出す親細胞(神経幹細胞)の働きが鈍化し、神経細胞が生み出されにくくなること、ならびにマウス胎仔脳においてこの2つの遺伝子によって働きが調節される因子(NFATc)を発見したと発表した。

同成果は、同大大学院理学系研究科附属遺伝子実験施設の倉林伸博 助教と同 眞田佳門 准教授らによるもの。詳細は、分子生物学、遺伝学、発生生物学などに関する学術誌「Genes and Development」に掲載された。

ダウン症はおよそ800人の新生児あたりに1人という高頻度で生じる疾患であり、知的障害、特有の顔つきや心臓奇形などさまざまな症状が現れるほか、脳では神経細胞数の減少や脳容積の低下が起こることが知られており、これが知的障害を引き起こす一因と推察されている。

このような症状は、21番染色体が正常な2つではなく3つに増えることで、染色体上にある遺伝子の発現量が1.5倍になることが原因とされているが、21番染色体には約300の遺伝子が存在し、その中のどの遺伝子の量が多くなることが原因で神経細胞が減少するのかなどについては不明のままであった。

|

|

|

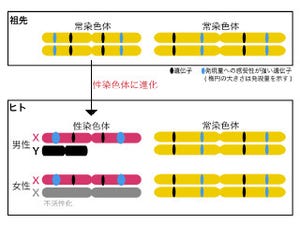

ダウン症の染色体。通常のヒト染色体は、22対の常染色体と1対の性染色体の計23対・46本からなる。ダウン症は、第21番染色体が1本余分に存在し、計3本になることによって発症する。今回の研究で着目したDYRK1AとDSCR1の2つの遺伝子は第21番染色体に存在する |

今回の研究では、21番染色体上にある2つの遺伝子(DYRK1AとDSCR1)がともにマウス胎仔脳の神経幹細胞に強く発現していることを発見したことから、子宮内胎児電気穿孔法によってDYRK1AとDSCR1遺伝子をマウス胎児脳の神経幹細胞に導入し、これら遺伝子が通常の1.5倍程度、つまり過剰に発現された場合に神経幹細胞から神経細胞が分化する過程に及ぼす影響の検証を行ったという。

|

|

|

子宮内胎児電気穿孔法の概要。母マウスの子宮内にいるマウス胎仔脳に電気パルスを加えることによって、任意の遺伝子を外から導入して、導入された遺伝子の影響を調べられる方法。今回の研究では、マウス胎仔脳の神経幹細胞にDYRK1AとDSCR1遺伝子や、これら遺伝子の発現を抑制するRNAを導入した |

この結果、DYRK1AとDSCR1遺伝子を同時に過剰発現した際、神経幹細胞の働きが鈍化し、神経細胞が生み出されにくくなったことが確認されたが、これら2つの遺伝子のうち、片方のみを過剰に発現させた場合では同様の効果が確認されないことを発見。このことから、DYRK1AとDSCR1遺伝子の発現量がともに上昇することで起こる協調作用が神経幹細胞の働きに重要であることが示唆されたと研究グループでは説明している。

また今回の研究では、これまでの研究から、DYRK1AとDSCR1を含む、ヒト21番染色体上の約88遺伝子に相当する遺伝子が3つに増えているマウス(ダウン症モデルマウス)では神経幹細胞から神経細胞が誕生しにくくなっていることが知られていたことから、子宮内胎児電気穿孔法によってこのダウン症モデルマウスの神経幹細胞にDYRK1AとDSCR1遺伝子の発現を阻害するRNAを導入し、これら遺伝子の発現量を減少させるという試みも実施。その結果、通常このモデルマウスで見られる、神経細胞が生み出されにくいという現象が緩和されること、ならびにこのDYRK1AとDSCR1遺伝子の過剰な発現はNFATcとよばれる転写因子の働きを抑制し、これが神経細胞が生み出されにくい現象に寄与していることを発見したという。

|

|

|

ダウン症の脳における神経細胞の減少のイメージ。ダウン症の神経幹細胞においてはDYRK1AとDSCR1遺伝子が正常時の1.5倍存在しており、過剰に発現している。これにより神経幹細胞の働きが鈍化し、神経細胞が生み出されにくくなる。これが、ダウン症脳における神経細胞数の減少や脳容積の低下を引き起こす要因の1つと示唆された |

なお研究グループでは、今回の知見について、ダウン症の脳において神経細胞数が減少する仕組みを明らかにするものであり、ダウン症の脳発生異常の仕組みの理解に大きな一歩を踏み出す知見としており、今後、さらなる研究により脳の正常な形成や発達における21番染色体上の遺伝子の役割が明らかになっていけば、ダウン症の発症の仕組みが解き明かされ、症状を緩和する治療法の確立に対する指針などを得ることができるようになるとコメントしている。