理化学研究所(理研)、慶應義塾大学(慶応大)、科学技術振興機構(JST)の3者は10月25日、東海大学を加えた共同研究により、マウスを用いた研究により、重症ぜんそくにおいて抗炎症薬剤のステロイドが効かなくなるメカニズムを解明したと共同で発表した。

成果は、理研 統合生命医科学研究センター 免疫細胞システム研究チームの小安重夫グループディレクター、同・茂呂和世上級研究員(JSTさきがけ研究者)と、東海大 医学部呼吸器内科学系の浅野浩一郎教授、慶應大 医学部内科学教室 呼吸器の別役智子教授、同・加畑宏樹助教らの研究チームによるもの。研究はJST戦略的創造研究推進事業個人型研究(さきがけ)「炎症の慢性化機構の解明と制御」研究領域における研究課題「IL-33産生を伴う慢性疾患と加齢や肥満により増加したナチュラルヘルパー細胞がTh1/Th2バランスの破綻を惹起するメカニズムの解明」の一環として行われ、詳細な内容は、日本時間10月25日付けで英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

ぜんそくの治療において、ステロイドは最も基本となる薬剤だ。ステロイドとは副腎皮質ステロイドを含むステロイド系抗炎症薬の通称で、抗炎症作用や免疫抑制作用などを期待して用いられる薬剤である。多くの場合、低用量~中用量のステロイドを吸入することで炎症を抑えられ、長期的に症状をコントロールすることが可能だ。しかし、ぜんそく患者の5~10%程度はステロイドへの耐性(ステロイド抵抗性)を獲得してしまい、高用量の吸入投与を必要とする重症ぜんそくとなり、時には死に至るケースもあるという状況だ。

これまで、重症ぜんそくのメカニズムについては、気道で作られるサイトカイン(細胞間でやり取りされる多様な生理活性を持つタンパク質の1種)の1種で、免疫細胞によって精算・分泌される「インターロイキン(IL)-33」(33番目に命名されたIL)が体内で増加すること、IL-33やIL-33受容体の遺伝子の変異が重症ぜんそくの発症に関係していることは確認済みで、これまでのところIL-33が重要な役割を果たしていると考えられている。しかし、どのようにステロイド抵抗性を獲得するのか、そのメカニズムの詳細はわかっていなかった。

小安グループディレクターらが2010年に発見したのが、新しい免疫細胞「ナチュラルヘルパー細胞(NH細胞)」だ。NH細胞は、腹腔の脂肪組織、肺や気道の上皮、消化器や肝臓など、従来の免疫組織とは異なる場所に存在し、IL-33の刺激を受けると、炎症を起こすタンパク質(IL-5やIL-13)を放出し、免疫系を活性化するという特性を持つ。そこで研究チームは今回、重症ぜんそくに見られるステロイド抵抗性とNH細胞との関連について調べることにしたのである。

まず、ステロイドがどのようにNH細胞に反応するかが調べられた。マウスの肺のNH細胞を増加させて気道に炎症を起こさせるためにIL-33を点鼻。そこにステロイドが投与されたところ、NH細胞が死滅し炎症が抑えられることが判明した。つまり、ステロイドはNH細胞を殺すことによって炎症を起こすタンパク質の分泌を抑え、気道の炎症を抑制することが確認できたのである。

次に、重症ぜんそくの状態でのステロイド反応性が調べられた。マウスは、アレルギーを誘導することで知られる卵白アルブミンとIL-33を点鼻されると、重症ぜんそくの症状を示す。そのマウスにステロイドが投与されたが、NH細胞は死滅せず、炎症を抑えることができなかったのである。これにより、ステロイド抵抗性には、NH細胞が関わっていることが確かめられたというわけだ。

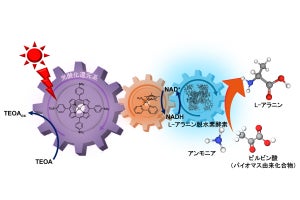

これらの結果から研究チームは、本来ステロイドに反応して死滅するNH細胞が、ステロイド抵抗性を示すのは何らかの免疫物質が作用しているのではないかと考察。そこで次に、NH細胞の培養液に15種類のサイトカインを加えた形で調査が行われた。すると、「TSLP(Thymic stromal lymphoprotein)」が存在すると、ステロイドを加えてもNH細胞が死なず、ステロイド抵抗性を獲得することがわかったのである。

TSLPは、IL-33と同様、気道や肺で作られるタンパク質で、重症ぜんそく患者ではその遺伝子が活性化することが知られている。TSLPは最初は胸腺という臓器で作られ、Tリンパ球の成熟を促すタンパク質として見つかったが、その後の研究から胸腺以外にも皮膚や腸管において、外界と接する「上皮細胞」などによって作られることが解明された。末梢においては、免疫細胞の1種の「樹状細胞」にも働きかけることが知られている。

続いて、ステロイド抵抗性へのTSLPの関与を確認するため、TSLPとIL-33を同時にマウスに点鼻して気道や肺に炎症が誘導された。すると、そのマウスにステロイドを投与しても、顕著な効果がないことがわかり、肺の炎症も抑制されなかったのである。この結果から、TSLPがIL-33と共にNH細胞に作用したために、NH細胞がステロイド抵抗性を獲得したことが判明した。

さらに、TSLPがどのようにNH細胞に作用し、ステロイド抵抗性を獲得するかが調べられた。その結果、NH細胞内のStat5という転写因子が重要な働きをしていることがわかった。そこで培養実験で、ステロイド抵抗性を獲得したNH細胞にピモジド [6]という Stat5阻害薬を添加したところ、NH細胞が死滅して、ステロイド抵抗性が消失した(画像1)。実際にステロイド抵抗性を獲得した重症ぜんそくのマウスにピモジドを投与したところ、肺のNH細胞の数が減少し(画像2)、炎症を強く抑えられたことから(画像3)、ステロイドの効果が回復したことがわかった。

これらのことから、重症ぜんそくのマウスでは気道のIL-33とTSLPがともにNH細胞に作用することで、ステロイド抵抗性を獲得することが解明。さらに、「Stat(Signal Transducers and Activator of Transcription)5阻害薬」の「ピモジド」を投与することで、ステロイド反応性を回復させることも確認された(画像4)。

なおStat5とは、サイトカイン刺激を受けた細胞内でリン酸化され、リン酸化されることで細胞核へ移行し、さまざまな遺伝子の発現に関わるタンパク質ファミリーの1種。TSLP受容体刺激で活性化されると共に、IL-2やIL-7などの受容体刺激によっても活性化される。またピモジドは、抗精神病薬として開発されたブチロフェン(butyrophenone)系の薬剤であり、抗精神病薬として臨床で使用されている。Stat5阻害活性があることは、既存の市販薬の作用機作を改めて検討する「drug repositioning program」によって示された。

今回用いたピモジドは、すでに認可薬として用いられている薬剤のため、基本は安全性が確かめられている点が大きな魅力だ。今後、ヒトの重症ぜんそくにおける効果、重症ぜんそくのための薬剤として用いた際の安全性などについて研究を進めることで、臨床において問題となっているステロイド抵抗性のコントロールに応用できると期待できるとしている。