岡山大学(岡山大)は10月23日、農業生物資源研究所(NIAS)との共同研究により、日本のオオムギ品種「早木曽(はやきそ)2号」が有する「早生性」(早期に出穂・開花すること)の原因遺伝子が、光受容体遺伝子の1種である「HvPhyC」であることを明らかにしたと発表した。

成果は、岡山大大学院 環境生命科学研究科 植物遺伝育種学分野の加藤鎌司教授、同・西田英隆助教に、岡山大資源植物科学研究所およびNIASの研究員らの共同研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、9月6日付けで米植物科学誌「Plant Physiology」に掲載された。

1日の日照時間が一定時間より長くなってから花芽を作る「長日植物」とされるオオムギは一般に秋に播種し、春分を過ぎて日長が長くなる4月上旬頃に出穂・開花し、初夏に収穫される。もちろん、栽培時期は地域によって異なり、各地域の栽培環境や作付け体系において適期に出穂・開花する品種が選抜・育種されてきた。

このように環境適応・安定生産に不可欠な重要特性である出穂期の調節に関しては、これまで多くの研究者たちにより、日長反応経路に関わる2つの遺伝子「Ppd-H1」と「Ppd-H2」が明らかにされている。一方、日本においては、水稲の田植えや梅雨の前に収穫する必要があることから、早生品種が選抜・育成されてきたが、これらの早生性はこれら2遺伝子では説明できず、新規遺伝子の解明が求められていた。

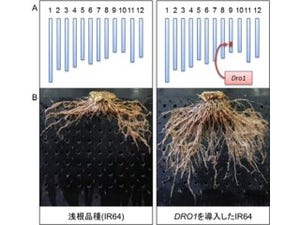

加藤教授らの研究チームは今回、日本の早生品種である早木曽2号(画像)が出穂期を1週間ほど早める早生遺伝子を持つことを解明。その候補遺伝子としては、5H染色体長腕の「Vrn-H1」、「HvPhyC」、「HvCK2α」のいずれかであることが考察された。そして、この3つの内のHvPhyCが、最も有力な候補遺伝子であることを分離分析により究明したのである。

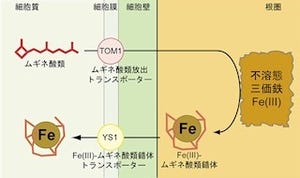

HvPhyCの遺伝子配列を解読した結果、早木曽2号ではHvPhyCの「エクソン」(DNA中のタンパク質にするのに必要な情報)にアミノ酸置換を伴う「一塩基多型(SNP)」(同種の生物の個体差に関係する遺伝情報のわずかな差異)があり、しかもこの変異が光刺激の受容というHvPhyCの機能にとって重要な「GAFドメイン」において起こっていたのである。

さらに、早木曽2号が持つ変異型のHvPhyCが「フロリゲン」遺伝子「HvFT1」の発現を高めることも確認された。フロリゲンとは、植物において花芽形成を誘導するシグナル物質であり、花成ホルモンともいう。シロイヌナズナやイネにおける研究により、「FT(FLOWERING LOCUS T)」遺伝子の産物がフロリゲンであると考えられている。

これらの結果から、HvPhyCにおける突然変異の1種の「塩基置換」によって早生遺伝子が生じ、早生オオムギ品種が誕生したと結論付けられた。また、同早生遺伝子を持つオオムギ品種が日本に限定されることから、HvPhyCの突然変異が日本において生じた、つまり日本発の早生遺伝子であることも推察されたのである。

なお、HvPhyCが日本のオオムギ品種の早晩性を決める鍵遺伝子であることと、対立遺伝子間で塩基配列が異なることを利用して、各個体が持つ対立遺伝子を簡単に同定させられる「DNAマーカー解析」により、HvPhyCの早生・晩生対立遺伝子を容易に識別できることが明らかになったことで、日本はもちろんのこと、世界のオオムギ育種において出穂・開花期を1週間ほど早める、あるいは遅らせるのに有効な新たな育種技術が開発された形だ。

また、HvPhyCが「播性」を決定するVrn-H1と密接に連鎖することから、早生性と秋播性(暖冬年において幼穂形成の早期化を抑制できる性質)をセットで選抜することが可能である。ちなみに、ムギ類では一般に花芽(幼穂)形成のために一定期間の低温を必要とするが、必要とする低温期間は品種によって異なり、その分類を播性という。播性I~VIがあり、最も長い低温期間を必要とするのが播性VIで、播性I~IIIが春播型(性)、IV~VIが秋播型(性)だ。

今回の成果は、地球環境変動下でも安定生産が可能なオオムギ品種の育成にも役立つものであり、研究チームでは農業・食品産業技術総合研究機構作物研究所と「ゲノム情報を利用した気候変動に対応できる大麦多収系統の開発」に関する共同研究を実施中である。また基礎研究面では、オオムギだけでなくコムギも含めたムギ類における出穂期決定の分子メカニズムの解明を可能にする重要な知見と考えているとした。