理化学研究所(理研)は10月22日、有機薄膜太陽電池内の界面構造を制御することで、太陽電池の電流と電圧のトレードオフの関係を回避し、電流の低下を抑制しながら電圧を向上することに成功したと発表した。

同成果は、同所 創発物性科学研究センターの伹馬敬介チームリーダーらによるもの。詳細はドイツ科学雑誌「Advanced Energy Materials」のオンライン速報版に近日掲載される予定。

半導体ポリマーを用いた塗布型有機薄膜太陽電池は、軽量かつ柔軟という特徴を持つのに加え、安価な印刷プロセスで大量に作製できることから、次世代太陽電池として注目されている。しかし、その実用化に向けては、現在10%程度のエネルギー変換効率のさらなる向上が課題となっており、太陽光の照射下でより高い電流および電圧を出力できる有機半導体材料が求められているが、これまでの研究では、一般的に電圧を高くする材料設計では電流が低くなり、逆に高い電流値を狙った材料では電圧が低くなるという、トレードオフ関係が見られ、変換効率の向上が難しかった。

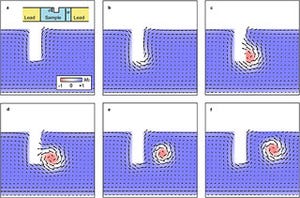

これを解決するには、有機半導体自身の分子軌道のエネルギー(エネルギー準位)に加え、2つの有機半導体の界面での電荷の損失過程などが密接に関与しているのではないかと考えられてきた。しかし、その詳しいメカニズムは不明であり、このトレードオフの関係がどこまで回避できるのかも明らかになっていなかった。さらに、現在高い効率を示す半導体ポリマーと電子受容性の有機半導体であるフラーレン化合物の混合溶液から作成するバルクヘテロ接合型構造では、有機半導体同士の詳しい界面構造が不明であり、界面構造と太陽電池性能の関係を研究することは困難だった。

研究グループでは、2011年に、2層型ポリマー薄膜太陽電池の界面構造を精密制御する手法を開発しており、界面に薄い電気双極子層を挟むことで、電圧を大幅に向上することを見い出している。しかし、同技術においても、電圧が向上しても電流値は減少してしまい、両者を同時に改善し、効率を向上させることはできなかった。

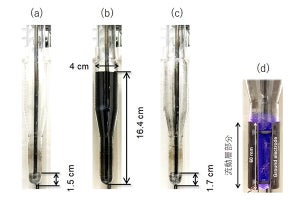

今回、この2層型有機薄膜太陽電池の界面構造を精密制御するという同様の手法を用いて、異なる材料で有機半導体界面構造を改変した。具体的には、絶縁性のポリマー薄膜を界面に挿入し、さらに光励起のエネルギー移動が可能な有機色素を絶縁層に少量添加(ドープ)した。この構造で、有機薄膜太陽電池を作成し、界面構造による変化を比較した。

|

|

|

|

図1 今回の研究で用いた有機材料の構造 |

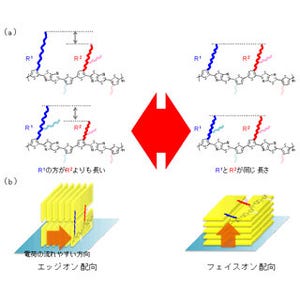

図2 2層型有機薄膜太陽電池の電流-電圧特性曲線。色素を添加(ドープ)した絶縁層をドナー/アクセプター界面に挟むことによって、電流の損失なく電圧が増加していることがわかる |

その結果、絶縁層の挿入のみでは開放電圧が0.5Vから0.6Vに向上したが、短絡電流密度は半分近くにまで低下し、変換効率も0.4%から0.31%に低下した。これに対し、少量の色素を絶縁層中に存在させた場合では、開放電圧を同じように0.6Vに向上させながら、電流値の低下を抑えることに成功した。その結果、変換効率も0.53%に向上した。

詳しい分析の結果、観測された開放電圧の向上は絶縁層の界面における電荷移動状態のエネルギーの向上、電荷の再結合の抑制という2つのプラスの効果、および光による電荷発生の抑制というマイナスの効果のバランスによって決まることが明らかになった。これは、絶縁層への色素のドーピングによって界面への励起エネルギーの移動が起こり、光による電荷発生の抑制が減少したために電流値が回復したものと考えられる。ここで有機色素は、天然の光合成系で見られるような、光エネルギーを外部から捕集して電荷移動を行うといった働きをしている。また、界面での密度が低いことで、ほとんど再結合に寄与していないと考えられるとした。

このように、今回の結果は、有機界面構造を精密に制御することで電圧と電流を両方同時に向上させることができることを実験的に明示したものであり、重要な意味を持っているとコメントしている。

2層型太陽電池では有機界面の面積が小さいために、現在の変換効率は0.5%程度と低くとどまっている。今後は、変換効率向上に向けて、薄膜中のナノ構造制御を駆使し、今回の研究に類似の構造を用いて、10%程度の現状最大の変換効率を示すバルクヘテロ接合型の有機薄膜太陽電池を構築することが必要となる。研究グループでは、そのような構造を分子自己組織化によって構築することを目指し、現在のバルクヘテロ接合型太陽電池と同程度の電流値が達成できることを実証する計画。これが達成できれば、将来的には、高い効率を示す材料の有機薄膜太陽電池の界面に応用することで、これまでのトレードオフ関係を打破して、既存の有機薄膜太陽電池の効率の限界を超えることが可能になると期待される。また、今回の成果は、原理的には、どのような有機薄膜太陽電池でも電圧が0.1V程度上がることになるため、はじめの電圧にもよるが、全体的には1.1~1.2倍程度の効率向上が成し得ると考えられるとした。