岡山大学は10月8日、慢性炎症由来の一酸化窒素(NO)がヒト大腸腺腫細胞から大腸がん細胞へ進展する際の原因となることを突き止め、過剰なNOの放出を抑える薬剤を投与することで慢性炎症による大腸がんの発生を未然に防ぐことができる可能性が示されたと発表した。

同成果は、同大大学院医歯薬学総合研究科消化器外科学の田澤大 助教とがん研究会がん研究所の河口徳一 特任研究助手、鳥取大学医学部病態生化学分野の岡田太 教授らによるもの。詳細は米国科学雑誌「Experimental Cell Research」に掲載された。

NOは、体内では血管内皮細胞や神経細胞、炎症細胞などから作られる分子で、主に恒常性を維持するためのシグナル分子として働いているほか、炎症細胞から作られるNOの場合、体内に侵入した細菌やウイルスを攻撃して感染から体を守る働きもしている。しかし、慢性的な炎症が持続する組織では、NOが長期間に渡って過剰に作られてしまうため、正常細胞にもNOが作用してしまい、その結果、正常細胞の遺伝子やタンパク質の機能を失わせたり、細胞内シグナル伝達が異常になる確率が高まり、最終的に発がんなどの疾患発症につながると考えられてきた。

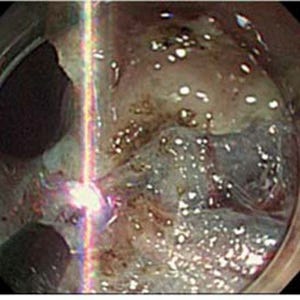

今回、研究グループは、この因果関係の解明に向け、河口特任研究助手が1991年に樹立した大腸腺腫細胞株(家族性大腸腺腫症患者由来)の提供を受け、腺腫細胞を慢性炎症の環境に置くだけで大腸がんへ進展する動物モデルを作製。同モデルにNOを阻害する薬剤(アミノグアニジン)を投与したところ、腺腫細胞から大腸がんへ進展するまでの期間が延長することが確認されたほか、腺腫細胞にNOを持続的に暴露し続けると大腸がん細胞へ進展することも確認したという。

また、同大腸がん細胞は、悪性がん細胞の大元と考えられているがん幹細胞にみられるスフェロイド形成能(三次元増殖能)を獲得していることが判明したことから、慢性炎症局所で長期間、過剰に放出されるNOを適度な量に下げることで、炎症によって生じるがんを防ぐことができる可能性が示されたとする。

今回の研究成果を活用することで、炎症局所のNO生成抑制を標的とした薬剤の開発が可能になることが期待されると研究グループはコメント。また、NOによる大腸がんの発生メカニズムを解析することで、最近注目されているがんの元となるがん幹細胞や悪性化がん細胞の発生の糸口を探ることができるようになることが期待できるようになると述べている。