理化学研究所(理研)は10月3日、独自技術をさらに発展させて「非増幅deepCAGE」法を開発し、薬剤の作用を遺伝子発現量の変化(プロモータ活性の変化)として網羅的・定量的にとらえることに成功したと発表した。

成果は、理研 ライフサイエンス技術基盤研究センター 機能性ゲノム解析部門の鈴木治和グループディレクター、同・社会知創成事業予防医療・診断技術開発プログラムの川路英哉コーディネーターらの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、日本時間9月26日付けで科学雑誌「CPT Pharmacometrics and Systems Pharmacology」に掲載された。

新薬の開発では、候補薬物の作用を細胞レベルでモニターし、それらの薬効や安全性を評価することが基本的な作業だ。特に、薬剤投与の前後で細胞に発現している遺伝子をゲノム全域にわたってとらえ、薬剤の作用を遺伝子発現量の変化として定量的にとらえる手法が注目されている。

これまでは、「マイクロアレイ」法を用いた解析が盛んに行われてきた。マイクロアレイとは既知の遺伝子の1本鎖DNA断片を高密度にスライドガラスなどに並べて貼り付けたもののことで、それに組織や細胞から抽出したメッセンジャーRNA(mRNA)を逆転写反応で合成したDNAをハイブリダイゼーションさせることで、特定の遺伝子の発現量を検出する方法のことをマイクロアレイ法という。

ただしマイクロアレイ法は、測定試料(細胞から抽出したRNAから合成したDNA)と、あらかじめデザインされたDNAプローブとの「ハイブリダイゼーション」により遺伝子発現の有無やその発現量などの情報を検出するが、測定するRNAの種類、測定感度、測定値の定量性の範囲などにおいて制約があった。そのため、ゲノム全域において遺伝子発現変化の十分な定量的解析ができなかったのである。

なおハイブリダイゼーションについての説明は以下の通りだ。DNAやRNAを構成する5種類の塩基は、「アデニン(A)」に対して「チミン(T)」(RNAの場合は「ウラシル(U)」)が、「グアニン(G)」に対して「シトシン(C)」が水素結合する性質を持つ。ある1本鎖のDNAやRNAに対して、これら対応する塩基とその並びを入れ替えた配列を持つ1本鎖を「相補鎖」と呼ぶ。相補鎖同士は溶液中で2本鎖を形成する性質を持ち、この反応のことをハイブリダイゼーションというのである。

そして理研が独自に開発したのが、「CAGE(Cap Analysis of Gene Expression)法」だ。その特徴は、mRNAの末端にある塩基配列の「CAGEタグ」を調べて、1塩基の精度でゲノム上に存在するmRNAの転写が始まる「転写開始点」を網羅的に同定することにより、その直上流に存在するプロモータを同定し、さらに、その位置からスタートする転写物の発現量(プロモータ活性)も測定できることだ。なおプロモータとは、遺伝子の転写開始に必要なゲノム上の特定領域やその塩基配列を指す。

CAGE法は、理研が主催し、哺乳動物(マウス)の遺伝子を網羅的に機能注釈することを主眼とする世界15カ国51の研究機関が参加する国際科学コンソーシアム「FANTOM(Functional ANnoTation Of Mammalian cDNA)」でのゲノム全域の解析に用いられた。さらにFANTOMではCAGE技術を次世代シーケンサーと組み合わせることで「deepCAGE法」を開発し、血球系細胞の分化過程におけるプロモータレベルでの転写制御ネットワーク解析に成功したのである。

なお、どの遺伝子からどれくらいの量の転写が起きるかは、転写因子と呼ばれるタンパク質とプロモータの結合によって制御されている仕組みだ。遺伝子の転写開始点はプロモータのすぐ下流にあるため、細胞から抽出したmRNAの5'末端の塩基配列を定量的に解析することで、特定のプロモータによる転写産物の量を知ることができる。そのことをプロモータ活性という。なお同じ遺伝子でも、プロモータ活性は細胞の種類や状態によって異なる。

これまで研究チームはCAGE法を用いて、ヒトやマウスの正常組織、培養細胞のプロモータ活性解析を行ってきたが、薬剤作用に関する詳細なプロモータ活性解析は未着手だった。その理由として、(1)100万個以上のCAGEタグが必要なこと、(2)シーケンス用サンプルを調製する際に、DNAを増幅するための「ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)」を用いるため、わずかなプロモータ活性の変化を厳密にとらえるのが技術的に困難なこと、などが挙げられる。

しかし、(1)については、次世代シーケンサーの登場により、deepCAGE法を用いて数100万のCAGEタグを短時間、かつ低コストで得られるようになった。また(2)についても、PCRを用いない「非増幅deepCAGEライブラリー調製法」の開発に成功し、上記の制約がなくなったのである。非増幅deepCAGE法は、deepCAGE法をさらに発展させた技術だ。特定の細胞で発現しているほぼすべての遺伝子のプロモータ活性を、網羅的かつ定量的に検出することが可能である。そこで研究チームは今回、薬剤作用がもたらす微弱な遺伝子発現の変化を網羅的・定量的にとらえるため、詳細なプロモータ活性解析に挑んだのである。

今回の研究では、ヒト乳がん由来の細胞株である「MCF-7細胞」をモデルとし、「U0126」、「ワルトマニン」、「ゲフィチニブ」という3種類の抗がん剤をそれぞれ投与した時のがん細胞のプロモータ活性の変化が調べられた。3つの薬剤は、がん細胞の増殖に関わる情報伝達経路の阻害剤である。

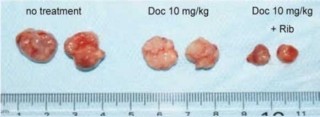

U0126とワルトマニンは、それぞれ情報伝達経路の「Ras-ERK」および「PI3K-Akt」を阻害。一方ゲフィチニブは、レセプターキナーゼを「EGFR」標的として阻害する。その結果、EGFR下流の主要な情報伝達経路であるRas-ERKおよびPI3K-Akt情報伝達経路も阻害する(画像1)。各薬剤は阻害効果が現れる濃度レベルで、できる限り低い濃度が用いられた。

画像1は、研究で用いられた抗がん剤の標的となる情報伝達経路。増殖因子であるEGFが細胞膜上の受容体(EGFR)に結合すると、EGFRの細胞内にあるキナーゼ(リン酸化酵素)部分が活性化する。EGFRの下流では、ERKとAktの2つのリン酸化酵素が別々の経路を介して活性化される。ゲフィチニブ(Gefitinib)、U0126、ワルトマニン(Wortmannin)のそれぞれの薬剤が阻害する標的分子をT字バーで示す。

非増幅deepCAGE法によるゲノム全域のプロモータ活性解析の結果、研究チームはMCF-7細胞から1万個あまりのプロモータを同定することに成功した。これらのプロモータ活性を3回の独立した実験で測定したが、その結果実験間での再現性が極めて高いことがわかったのである。

そこで、薬剤を投与しなかった細胞と抗がん剤を投与した細胞を比較し、統計的に有意なプロモータ活性の変化が見られた遺伝子を同定。具体的には、U0126では139種、ワルトマニンでは168種、ゲフィチニブは157種のプロモータ活性に変化が見られた(画像2)。この中には、すでに論文報告されているErbB3などのがん遺伝子も含まれており、今回の実験結果が正しいことが示されたのである。

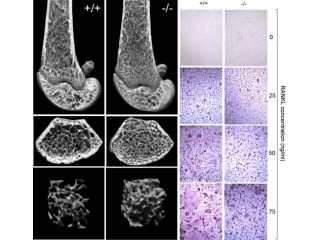

次に、異なる情報伝達経路に標的分子を持つU0126とワルトマニンの薬剤作用の違いを、非増幅deepCAGE法で検出できるかが検討された。それぞれを投与した細胞のプロモータ活性の変動が比較解析され、すると阻害する情報伝達経路に応じたプロモータ活性変動の相違が明瞭に観察されたのである。一方、同じ試料をマイクロアレイ法で解析した結果では、この相違をうまくとらえることができなかった(画像3)。

さらに、ゲフィチニブ投与によるEGFRの阻害効果が、EGFRの下流に存在する2つの主要な情報伝達経路(Ras-ERK、PI3K-Akt)の阻害剤であるU0126とワルトマニンそれぞれの阻害効果で説明できるかの検討が行われた。その結果、ゲフィチニブ投与時の阻害プロファイルは、U0126とワルトマニンそれぞれの阻害プロファイルによって表せることがわかった(画像4・5)。

今回の成果は新薬開発だけでなく、これまで未知であった既存薬剤の標的タンパク質や作用機序を解析するために、広く利用できることから、新薬開発への応用が期待できるという。また、臨床現場における薬効配合剤や複数薬剤投与の評価への応用が可能であり、今後の薬理学に貢献するライフサイエンス技術として期待できるとしている。