国立天文台は10月4日、日本人研究者を多数含む国際研究チームがアルマ(ALMA)望遠鏡(アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計:Atacama Large Millimeter/submillimeter Array)を用いた観測により、生まれたばかりの若い星のまわりに温かく巨大な分子雲を発見したと発表した。

成果は、電気通信大学(電通大)の酒井剛氏、東京大学の坂井南美氏、同・山本智氏、米イェール大学のJ.B.Foster氏、米ボストン大学のP.Sanhueza氏、同・J.M.Jackson氏、米ケック天文台のM.Kassis氏、神戸大学の古家健次氏、同・相川祐理氏、国立天文台の廣田朋也氏らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、天文学専門誌9月20日付けで「Astrophysical Journal Letters」に掲載された。

恒星は、宇宙を漂う-260℃ほどの極低温のガスや固体微粒子の集まり、つまり分子雲(主成分が水素分子であることからそう呼ばれる)が重力によって集積することで生まれる。こうした星の材料が特に高密度に集まった領域を「(赤外線)暗黒星雲」という。有名なところではオリオン座のM42オリオン大星雲の近くにある「暗黒馬頭星雲」や、メキシコのソンブレロ帽に見えることから「ソンブレロ銀河」と呼ばれているM104銀河のそのつばに見える部分などだ。

この暗黒星雲はそこは星団が生まれてくる現場だと考えられている。そして、星が誕生する際はその大部分が星団の一員として生まれてくると考えられているため(我々の太陽も一緒に誕生したと推測されている兄弟星が複数存在する)、赤外線暗黒星雲を詳しく探ることは、夜空に輝く星の多くがどのようにして生まれてくるのかを調べることに繋がるというわけだ。そして暗黒星雲は可視光線を通さないことから、その分子雲の内部を調べるのには透過力の強い赤外線がよく使われる。しかし、分子雲の密度が高くなってくると、赤外線ですら中を見通すことができないようになり、赤外線で観測しても暗黒星雲に見える。これが赤外線暗黒星雲というわけだ。

このような星雲の中で生まれたばかりの原始星の周囲には、その星の母体となったガスや固体微粒子がマユのように分布しており、星が発する光によって徐々に温められていく。原始星を取り囲むこのような温かいガスのマユを、「ホットコア」と呼ぶ(ただし温かいとはいっても、-260℃に比べればという話であって、実際には-160℃程度)。ホットコアの中では、固体微粒子や氷の中に閉じ込められていたさまざまな分子が蒸発して、豊かな化学組成を作り出す。この中には、メタノール(CH3OH)や「シアン化エチル(CH3CH2CN)」、「ギ酸メチル(HCOOCH3)」などの有機分子も多く含まれているのである。

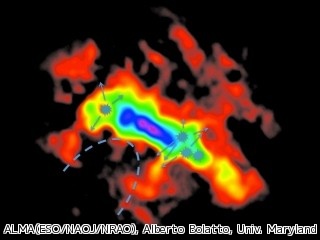

電通大の酒井氏を中心とする国際研究チームは、わし座の方向にある赤外線暗黒星雲「G34.43+00.24MM3」(以下MM3)の観測を、アルマ望遠鏡で用いて行った。その結果、MM3の中にメタノール分子の電波を強く放つ、これまで知られていなかった若い天体を発見したというわけだ。メタノール分子が出す電波を詳しく分析したところ、メタノールを含むガスの温度がおよそマイナス140℃と推測された。つまり、MM3の中にはホットコアがあり、その内部には原始星が埋もれていることが明らかになったのである。

さらに、研究チームはそのホットコアのサイズも調査。すると、800×300天文単位(1天文単位:太陽~地球間の平均距離で、約1億5000万km)という大きな広がりを持っていることが確認された。太陽程度の質量を持つほかの原始星の周囲で見つかっている典型的なホットコアのサイズは数10天文単位程度であることから、今回発見されたホットコアがいかに大きいものかがわかるはずだ。酒井氏は「アルマ望遠鏡が誇る高い感度と解像度によって、わずか数時間の観測でこれまで知られていなかった天体を発見することができました。星団形成領域での星形成を理解する上で重要な発見です」とコメントしている。

研究チームはさらに「硫化炭素」や「一酸化ケイ素」が放つ電波も観測し、MM3の原始星から噴出するガス(分子流)の分布をこれまでにないほど鮮明に描き出すことにも成功した。このガスが噴き出す速度は秒速28km、その広がりは4400天文単位におよぶ。この分子流の広がりと速度から計算すると、MM3の原始星がガスを噴き出し始めたのは、天文学的時間スケールで見ると、ほんのわずか前の740年前であることがわかった。日本では鎌倉時代のことである。

原始星が分子流を伴っていること自体は一般的なことだが、これほど若い分子流はたいへん珍しいものだという。ちなみにどれぐらい若いのかというと、ヒトに置き換えるとわかりやすい。MM3の原始星が太陽と同等のG型恒星として100億年の一生があると仮定し、それを人間の一生(ここでは80年とする)に当てはめると、なんとたったの3分ちょっと(寿命が100万年しかないようなO型やH型などの大型恒星だったら生まれて21日強で、逆にG型よりも小型のM型などだったら、さらに生まれて間もない状態になる)。

厳密には740年前きっかりにMM3の原子星が誕生したというわけではないだろうが(分子雲が凝集してきてどの時点から恒星といえるのか、その境目も難しいところ)、大ざっぱな表現として、ヒトならまだ生まれてから3分しか経ってない(へその緒を切って、産湯につかったり、お母さんに抱っこさせて上げたりとかしているころ)というわけだ。また逆をいえば、MM3の原始星はそれほど非常に若いにも関わらず、説明しがたい巨大なホットコアを持っている天体であることになる(画像1・2)。

|

|

|

|

画像1(左):今回発見された原始星周囲の想像図。原始星をマユのように温かいガスが取り巻き、極方向に分子流が噴き出している。(c) 国立天文台。画像2:MM3の赤外線観測画像(左、NASA MSX衛星による画像)とアルマ望遠鏡による原始星周囲の観測画像(右、赤色等高線はメタノールの電波強度、カラーはギ酸メチルの電波強度を表している)。(c) 酒井剛/電気通信大学/国立天文台 |

|

次に、これほどホットコアが大きい理由を研究チームは検証。短期間で星の周囲の広大な領域を温めることができたということは、MM3の原始星は一般的な原始星よりも多くのエネルギーを発しているということになるという。成熟した星である太陽の内部では、水素がヘリウムになる核融合反応によって大量のエネルギーが生み出されているが、原始星内部ではまだ核融合反応は起きていない。その代わりに、原始星に降り積もってくる大量のガスの重力エネルギーが光のエネルギーに変換されて光っているというメカニズムである。つまりMM3の原始星では、何らかの原因によって通常の原始星の場合よりも大量のガスが一気に降り積もってきていることが推測されるという。あるいは、ホットコアの中に原始星が複数含まれていて、そのために温度の高い領域が大きく広がっている可能性もあるとする。

今回の観測では、ホットコアの内部までは観測できておらず、大きなホットコアができあがった真相はまだわかっていない。酒井氏は「アルマ望遠鏡の解像度がさらに向上すれば、星に降り積もるガスの様子をより詳細に調べることができ、星形成の多様性の謎に迫れるはずです」と今後の、アルマ望遠鏡が完成した暁の最高性能での観測に期待を述べている。