理化学研究所(理研)は9月20日、核磁気共鳴(NMR)法を用いて植物の細胞壁を構成する「リグノセルロース」の構造を評価する新手法を構築したことを発表した。

成果は、理研 環境資源科学研究センター 環境代謝分析研究チームの菊地淳チームリーダー、同・小松功典大学院生リサーチ・アソシエイトらの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、9月8日付けで米科学誌「Analytical Chemistry」オンライン版に掲載された。

トウモロコシやサトウキビを栽培し、その可食部からエタノールなどの有用物質を生産する「バイオリファイナリー」はすでに実用化済みだ。一方、近年、植物の幹、茎、葉など食用に適さないバイオマス資源から有用物質を生産する「次世代バイオリファイナリー」への転換が待望されている。その実現には、植物の細胞壁を構成する天然高分子混合物のリグノセルロースの構造を解明することが必要だ。

しかし、リグノセルロースは、主に多糖である「セルロース」、「ヘミセルロース」と芳香族の高分子化合物である「リグニン」が混合し、高次構造を形成した難溶性の高分子混合物であり、その構造を解析する手法は確立していない。ちなみにセルロースとヘミセルロースは加水分解により単糖に分解し、グルコース(ぶとう糖)などとして利用可能だ。一方、リグニンは芳香環の付加価値から、ファインケミカルなどの工業的利用が期待されている。

リグノセルロースの構造を理解するには、各成分に分離することなく混合物のまま解析することが必要だ。それは、セルロース、ヘミセルロース、リグニンはそれぞれ異なる物性を持つが、リグノセルロース全体としての物性は、各成分が混ざり合った高分子混合物として現れるからである。

既存の手法では、基本的に各成分を単離・精製して解析する形だ。一方、近年盛んな「オミックス」研究では、各成分を単離・精製することなく網羅的に解析する。オミックスとは遺伝子の総体であるゲノム、転写産物の総体である「トランスクリプトーム」、タンパク質の総体である「プロテオーム」、代謝産物の総体である「メタボローム」、表現形質の総体である「フェノーム」という各階層を、網羅的に調べる生物学の研究分野のことだ。

オミックス研究の中でも、例えば、メタボロームを学問として扱う「メタボロミクス」研究では質量分析法やNMR法を用いて代謝物を網羅的に解析する。ただし、リグノセルロースなどの高分子混合物は分子量が大きく、また難溶性であることから解析が困難だった。しかしNMR法にはX線解析とは異なり、結晶化の必要がなく、また溶液から固体まで幅広い状態の試料を解析できるといった利点がある。従って、NMR法は結晶性のセルロースや非結晶性のヘミセルロース、リグニンから構成されるリグノセルロースの構造をそのまま計測するのに適しているというわけだ。そこで研究チームは、溶液NMR法と固体NMR法において多次元NMRスペクトルを計測し、リグノセルロースを各成分に分離することなく混合物のまま解析し、構造情報や物性情報を得ようと試みたのである。

なおNMR法は静磁場に置かれた原子核の共鳴を観測し、分子の構造や運動状態などの性質を調べる分光方法だ。溶媒に分子を溶解させて計測する溶液NMR法や、固体状態の分子を計測する固体NMR法などがあり、幅広い状態の試料を計測することが可能である。

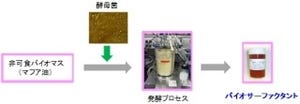

またNMR法では、磁場をかけた試料の中で検出可能な原子核、1H(水素)、13C(炭素)、15N(窒素)などの空間的な距離(配座)を求めることで、試料の3次元構造を解析する仕組みだ。そこで研究チームは今回、次元NMR法を用いて炭素の安定同位体「13C」で標識したリグノセルロースを多解析することにした(画像1)。

なお、同じ元素原子番号でも中性子数が違うことで質量数の違う原子を同位体といい、その中で安定して存在するもののことを安定同位体という(時間と共に放射性崩壊を起こすものを放射性同位体)。NMRで利用される13Cは自然界において、炭素の同位体の内で1.1%の割合を占める。

13Cで標識するメリットとしては、13Cの間で磁化の受け渡しができる点が挙げられる。これによって、「化学シフト」のスペクトルを取得するだけでなく、核スピンを操作し核間で磁化を受け渡すことで、原子の結合情報も得ることが可能だ。リグノセルロースを含め有機物の多くは炭素原子が分子の骨格を形成しているため、13C間で磁化を受け渡していくことで、分子の骨格をイメージすることができるのである。

なお化学シフトとは、同じ原子核でも原子核が置かれた磁場環境の違い(化学結合状態など)によって共鳴周波数がわずかに異なり、その周波数の違いのことをいう。分子を構成する原子核それぞれに独自性を与え、また化学シフトは磁場環境の違いを反映した物理量であり、豊富な構造情報を持つ。

そして、多次元NMR法によるリグノセルロースの解析の模式図が画像1だ。その中で右上は、今回新しく開発された固体NMR法「DDF-INADEQUATE」による解析結果。リグノセルロースをセルロース、ヘミセルロース、リグニンに単離することなく、それぞれのシグナルが検出された。左下は溶液NMR法による解析結果。3次元NMR法を適用することで119のシグナルが同定された。右下は固体NMR法と溶液NMR法で得た情報を合わせた結果。セルロースとヘミセルロースの配座の違いが検出されている。

続いて、固体NMR法でリグノセルロースの計測が行われた。しかし、従来の固体NMR法は、溶液NMR法に比べ分解能が低いため、各成分のシグナル(スペクトル中の共鳴周波数のピーク)が重なってしまう。この問題を解決するため開発されたのが、DDF-INADEQUATEというわけだ。これにより、リグノセルロースを各成分に単離することなく、それぞれのシグナルを検出することができたのである。この計測では、リグノセルロースに特徴的な、結晶性のセルロースと非結晶性のヘミセルロースという物性の違い、つまり分子のやわらかさの違いが積極的に利用された形だ。

次に、有機溶媒に溶解させたリグノセルロースが溶液NMR法によって計測され、「3次元NMR法」を適用することで、119のシグナルを同定することに成功。さらに溶液NMR法で得たスペクトルの化学シフトの微細なずれが解析された。その結果、リグニンの立体異性体に基づく化学シフトの変動とリグニンの架橋構造の違いによる化学シフトの変動の検出に成功し、リグノセルロースの詳細な構造情報が得られたというわけだ。これらの化学シフト情報は、リグノセルロースを使った「バイオリファイナリー」(バイオマスなどの生体資源を出発原料として、エタノールなどの有用化合物などを製造するプラントや技術)の研究に有用な情報となるという。

NMR法によって得られる化学シフトは、配座の違いによって変動する。従って、溶液NMR法と固体NMR法における化学シフトの差は、溶液状態と固体状態の配座の違いを反映していると考えられるという。そこで研究チームは、今回の実験で得た溶液NMR法で得た化学シフトと、過去に発表した固体NMR法の化学シフトとの比較を行った。その結果、セルロースの化学シフトの差がヘミセルロースの化学シフトに比べて大きいことがわかったのである。

このことは、固体状態では、セルロースが結晶構造に由来する配座を取っていることを反映しているという。一方、ヘミセルロースの大部分が固体状態でも溶液状態と同様にランダムな配座を取っていることもわかった。この配座の違いは構成成分の物性の違いを反映しているため、今後のバイオマス利用に非常に有用な知見としている。またこの結果は、多次元NMR法と固体NMR法を組み合わせることで、リグノセルロースの構造解析がさらに進むことを示しているとした。

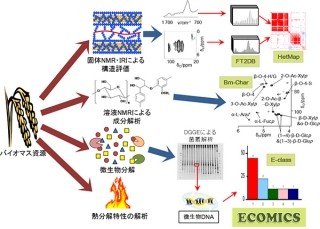

バイオリファイナリーでは、多種多様な化成品を生産することを目標としている。そのためには、原料であり反応の基質であるリグノセルロースの構造情報が非常に重要だ。今回の実験で得られた化学シフトは、世界共通の物理量であり、その知見をデータベース化するとバイオマス・プロファイリングに有用だという。

そこで研究チームが開設したのが「ECOMICS」というウェブサイトで、そのコンテンツの1つ「Bm-Char」では、リグノセルロースの化学シフト情報をデータベース化して公開している。このデータベースをさらに充実させることにより、リグノセルロース系バイオマスを原料とした次世代バイオリファイナリーが推進されることが期待できるとした。

一方、高分子化合物であるという側面からリグノセルロースの物性を解析することも重要な課題である。研究チームが構築したNMRによる解析法は、リグノセルロースのような高分子混合物の構造と物性の相関を明らかにするために有力な方法だといえよう。

現在のバイオリファイナリーでは、低分子化合物から有用な化合物を生産しているが、高分子混合物解析手法をさらに進展させることで構造と物性の理解が深まれば、バイオマスを低分子化することなく高分子化合物のまま利用することも夢ではないとしている(画像2)。