京都大学(京大)は9月23日、弘前大学、名古屋大学(名大)、群馬県立小児医療センター、東京大学医科学研究所(東大医科研)との共同研究により、次世代遺伝子解析装置を用いて、ダウン症候群に合併する血液疾患「一過性異常骨髄増殖症(TAM)」および「急性巨核芽球性白血病(DS-AMKL)」の網羅的遺伝子解析を行い、同症に見られる遺伝子異常の全体像を解明したと発表した。

成果は、京大 医学研究科の小川誠司教授、弘前大 医学系研究科 小児科学の伊藤悦朗教授、名大 医学研究科小児科学の小島勢二教授、群馬県立小児医療センターの林泰秀院長、東大医科研の宮野悟教授らの国際共同研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、9月22日付けで英科学誌「Nature Genetics」電子版に掲載された。

ダウン症は21番染色体の「過剰(トリソミー)」が原因で起こるヒトで最も多い染色体異常で、近年高齢出産の増加に伴い増加傾向にある。ダウン症は白血病発症リスクが非ダウン症に比較して10~20倍とされ、さらにDS-AMKLに限ると、そのリスクは400~500倍もあるという。

このダウン症に見られるDS-AMKLは、発症までの過程が特異であることから注目されている。まず、新生児の5~10%にTAMが発症し、この疾患の「芽球」(未発達の血液細胞)は白血病のものと区別がつかず、約20%は早期死亡に至ってしまう。しかし、その多くが自然寛解(治癒)することから、一過性白血病とも呼ばれている。

ただし、TAMを寛解してもその20~30%は生後3年以内にDS-AMKLを発症してしまう。非ダウン症のDS-AMKL(non-DS-AMKL)に比べ、DS-AMKLは比較的治療成績のよい疾患群と考えられているが、10~20%は予後不良の経過をたどるとされる。

また、ダウン症は抗がん剤の副作用が出やすいという特徴も持つ。このため、身体への負担が少なくより効果的な治療法の開発が求められている。ダウン症候群は、TAMから真の白血病であるDS-AMKLに進行する過程を観察することができるため、白血病の多段階発症の仕組みを研究するための興味深い疾患群だという。

一方、TAMやDS-AMKLを初めとして「がん」は「ゲノム」の異常(遺伝子変異)によって起こる病気であると考えられており、実際にこれまですべてのTAMとDS-AMKL症例では、血球系転写因子「GATA1」の遺伝子変異があることが知られていた。しかし、TAMの発症にはGATA1変異で十分なのか、TAMからDS-AMKLへの進展には付加的遺伝子異常が必要なのか、もし必要ならどのような付加的遺伝子変異が起こっているのか、などの問題が残されていたのである。

がん細胞において生じている遺伝子異常は、症例によっても大きく異なるため、TAMあるいはDS-AMKLにおける遺伝子変異のプロファイルを明らかとするためには、多数の症例を対象として、網羅的にゲノムの塩基配列を解読することが重要だ。

そこで研究チームは今回、次世代シークエンサーを用いて、15例のTAM症例と14例のDS-AMKL症例について、ゲノムの内タンパク質をコードする領域(エクソン)の全塩基配列を徹底的に解読することにより(全エクソンシーケンス)、その遺伝子変異の網羅的解析を実施した。今回の研究には、次世代シークエンサーによる塩基配列情報の収集と、スーパーコンピュータによる高速度のデータ解析が中心的な役割を担っている。

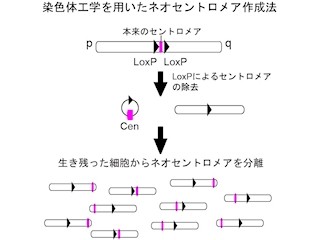

全サンプルで確認されたGATA1変異を含め、全エクソームシーケンスで同定された1症例当たりの体細胞遺伝子変異(がん細胞だけに起こっている変異)数は、TAMでは1.7個と少なく、これはほかのさまざまな腫瘍と比較して、はるかに少数だったのである。一方、DS-AMKLでは5.8個と、より有意に多く変異が認められた(画像1)。

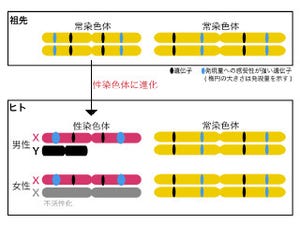

また、TAMではGATA1変異以外に繰り返し(高頻度に)認められる遺伝子変異は検出されず、TAMはダウン症候群の特徴である21トリソミーとGATA1遺伝子の変異によって起こっている疾患であることが示唆されたのである。さらにDS-AMKLでは、GATA1以外の8個の遺伝子(RAD21、STAG2、NRAS、CTCF、DCAF7、EZH2、KANSL1、TP53)に繰り返し(高頻度の)変異が認められた(画像2)。

|

|

|

|

画像1(左):29例のTAM、AMKLの全エクソンシーケンスによって同定された変異の個数。画像2(右):14症例のDS-AMKLで複数の変異が認められた遺伝子。TP53遺伝子以外はこれまでAMKLで変異の報告がない遺伝子であった。赤字はコヒーシン複合体を構成する遺伝子(RAD21、STAG2) |

|

この結果を受けて、41例のTAM、49例のDS-AMKL、19例のnon-DS-AMKL(非ダウン症児に合併するAMKL)について、これらの遺伝子や白血病で高頻度に変異が見られるほかの遺伝子群に対する詳細な検索が行われた。

その結果、TAMではGATA1以外の遺伝子変異はきわめて稀だが、DS-AMKLではコヒーシン複合体(RAD21、STAG2、NIPBL、SMC1A、SMC3)(53%)、CTCF(20%)、EZH2などのエピゲノムの制御因子(45%)、およびRAS/チロシンキナーゼ(以下TK)などのシグナル伝達系分子(47%)をコードする遺伝子群に高頻度に変異が存在することが明らかになったのである。特に、コヒーシン複合体(画像3)に見られた遺伝子変異は変異が見られた症例では遺伝子変異は完全に相互排他的であり、DS-AMKLの発症に重要な役割を果たしていることが推定された(画像4)。

なおエピゲノムとは、DNAの塩基配列情報の変化を伴わずに遺伝子の発現を調整する機構のことをいう。発生・細胞の分化、発がんにおいても重要なメカニズムと考えられており、DNAのメチル化や脱メチル化による遺伝子発現の制御がその代表だ。

画像3は、コヒーシンの構造と機能。コヒーシンについてもう少し詳しく説明すると、はSMC1、SMC3、RAD21とSTAGタンパクからなるタンパク複合体だ。細胞が分裂する時にリング上の構造を取って染色体を束ね、DNA合成後、姉妹染色体が2つの娘細胞に正確に分配されるのに重要な役割を果たしている。この過程で、コヒーシンの染色体への結合に不可欠なのがNIPBLだ。また、コヒーシンはDNA修復や転写調整にも関与していることがわかっており、さらにその変異により「コルネリア・デ・ランゲ症候群」という遺伝病が生じることが知られている。

画像3は、コヒーシン複合体/CTCFの遺伝子異常。コヒーシンの5つの遺伝子に見つかった変異は、変異が見られた症例では完全に重複なく「排他的」に生じていることが確認された。この結果は、コヒーシンを構成するどの分子が障害されても、共通の機序でTAMから真の白血病であるDS-AMKLに進展することを示唆しているという。また、CTCFはジンクフィンガー型タンパク質で、コヒーシンと一緒に遺伝子発現の制御に関わっている。CTCFの変異を含めるとDS-AMKLの65%に変異が検出された。

一方、non-DS-AMKLでは、コヒーシン、EZH2、GATA1などの変異はDS-AMKLより少なく、逆にnon-DS-AMKLでよく認められるCBFA2T3/GLIS2やOTT/MALキメラ遺伝子は、TAMとDS-AMKLには1例も検出されなかった。この結果により、DS-AMKLとnon-DS-AMKLは遺伝学的に異なった疾患群であることが改めて確認されたというわけだ。

次世代シークエンサーを用いて、変異部分の遺伝子配列を何1000回も読みこむことで、DS-AMKLの症例で、すでに知られていたGATA1遺伝子変異とほかの経路の遺伝子変異(コヒーシン、CTCF、EZH2、TKおよびRAS)の遺伝子変異を持っている腫瘍細胞の割合が計算され、同時に比較も行われた。

その結果、GATA1変異を有する腫瘍細胞の割合はコヒーシン/CTCFあるいはEZH2変異を有する腫瘍細胞の割合と同程度だったが、TK/RAS変異を有する腫瘍細胞の割合は低いことがわかったのである。これは、コヒーシン/CTCFおよびEZH2の変異は、DS-AMKL発症早期に獲得された、DS-AMKL発症に関わる重要な遺伝子であり、TK/RAS変異はその後の腫瘍の進展に関与していることを示唆するという(画像5)。

画像5は、DS-AMKLの多段階発症のモデル。ダウン症のDS-AMKLの発症過程において、最初に21トリソミーを持った造血幹細胞にGATA1変異が起こってTAMが発症する。その後、いったんは寛解したTAMの腫瘍細胞にコヒーシンとCTCFの変異およびエピゲノムの制御因子などの遺伝子変異が起こって白血病(DS-AMKL)へ進展し、さらにRAS伝達系やチロシンキナーゼの変異が生じて白血病が進行する仕組みだ。

今回の成果により、TAMおよびDS-AMKLの発症メカニズムの解明が大きく前進したという。新規の遺伝子異常が判明したことで、これらの遺伝子を標的にした新たな治療法の開発が期待できるとする。また、さらに多くのDS-AMKLの解析をすることにより、再発する可能性の高いハイリスクの患者を予測できるようになることが期待されるという。その上、今回の成果はダウン症に限らず、すべての白血病における発症機構の解明と治療法の開発に役立つことが期待されるとしている。