理化学研究所(理研)、日本大学(日大)、京都大学、筑波大学の4者は9月14日、スーパーコンピュータを用いた大規模数値シミュレーションと多粒子系の量子論である「量子多体理論」を用いて、中性子星の内部構造を表す「状態方程式」を初めて理論的に導き出したと共同で発表した。

成果は、理研 仁科加速器研究センター 初田量子ハドロン物理学研究室の井上貴史客員研究員(日本大学生物資源科学部 准教授)、同・土井琢身研究員、京大 基礎物理学研究所の青木慎也教授、筑波大数理物質系の石井理修准教授らの共同研究チーム「HAL(Hadrons to Atomic nuclei from Lattice) QCD Collaboration」が、筑波大計算科学研究センターのスーパーコンピュータ「T2K-Tsukuba」を用いて得たもの。研究の詳細な内容は、日本時間9月14日付けで米物理学会の学術誌「Physical Review Letters」オンライン版に掲載され、印刷版にも掲載される予定だ。

中性子星は、太陽質量の8~30倍位までの大質量の恒星が、進化の最終段階で起こす超新星爆発の後に生まれる。太陽と同程度の重さを持ちながら半径がわずか10kmほどしかないため、中心密度が1立方cmあたり1兆kgという、非常識な超高密度状態が特徴だ。ただしそれほど特殊というわけでもなく、銀河系内だけでもすでに2000個ほどが発見されている。

その表面は原子核や電子からなり、内部に進むにつれて原子核が融けて中性子などの一様な物質となると考えられているが、内部構造の詳細は実は今もって謎に包まれている。また、2010年に太陽の約2倍の質量という、中性子星としてはとても重い星が新たに発見されたことから、内部構造に関するこれまでの理論の変更を迫られる可能性も出てきた。

中性子星の研究は、日本の「KAGRA(大型低重力波望遠鏡)」をはじめとする世界の数箇所で建設中の重力波望遠鏡が数年後に稼働し、2つの中性子星の合体から放射される重力波を検出できた時にその内部構造の理解が大きく進むと期待されている。

そして現時点で確認されている物質の最小構成要素は、素粒子の1種であるクォークだ(画像1)。6種類のフレーバー(アップ、ダウン、ストレンジ、チャーム、ボトム、トップ)と3種類のカラー(赤、青、緑)を持っており、陽子はアップクォーク2つとダウンクォーク1つで、中性子はアップクォーク1つとダウンクォーク2つで構成されている。

このクォークの運動を支配する理論として、2008年にノーベル物理学賞を受賞した南部陽一郎博士が原型を提唱したのが「量子色力学」だ。クォークおよびクォーク間の相互作用を媒介する「グルーオン」を支配する基本理論だ。その量子色力学の基本方程式を解いて、物質質量の99.98%を担う原子核の性質や、究極の高密度天体である中性子星の性質を明らかにすることは、現代物理学における長年の課題とされている。

しかし、「現在でも核力の詳細を基本方程式から導くことはできない。核子自体がもう素粒子とは見なされないから、いわば複雑な高分子の性質をシュレーディンガー方程式から出発して決定せよというようなもので、むしろこれは無理な話である」と南部博士が自著「クォーク」で述べているように、量子色力学から原子核や中性子星を解明するための道のりは困難を極めてきた。

複雑な量子色力学の計算を可能にする1つの方法として、1982年にノーベル物理学賞を受賞した米国のケネス・ウィルソン博士が提唱した「格子ゲージ理論」がある。これは、量子色力学を離散的な4次元時空格子上に構築するもので、モンテカルロ法などを用いたスーパーコンピュータによる大規模数値シミュレーションにより、陽子や中性子の質量の精密計算が可能になった。研究チームに所属するは筑波大学の石井准教授らも、2007年に、格子ゲージ理論を用いて陽子や中性子の間に働く核力の性質を解明する方法を考案している。

しかし、核子が多数集まった中性子星を直接計算することは、いかに高速のスーパーコンピュータが開発されても、現在知られている数値計算アルゴリズムを用いる限り不可能で、「負符号問題」と呼ばれている。負符号問題は、被積分関数が激しく振動するような大自由度積分を、数値的に実行する時に現れる一般的困難で、被積分関数の正負が互いに打ち消し合うために起きてしまうのだ。

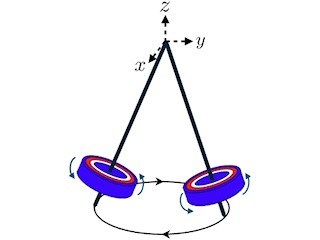

しかし研究チームは今回、格子ゲージ理論に基づく核力の計算結果を基に、負符号問題を回避しつつ中性子星の構造を研究する新たな道筋を構築(画像2)。これは、以下の3段階のステップを踏んで行われた。

まず、研究チームが蓄積してきたクォークに働く強い力の数値データが、T2K-Tsukubaを用いた大規模数値シミュレーションで統合され、クォークの質量を仮想的に変化させると核力がどのように変わるかが求められた。格子ゲージ理論では、クォークの質量を計算機上で変えることが可能なので、実験では得られない豊富な情報を数値シミュレーションから引き出すことが可能だ。

次に、得られた核力に陽子や中性子の集合体を扱う「ブルックナー理論」を適用して、原子核や中性子星内部のエネルギーや圧力が求められた。ブルックナー理論とは強く相互作用する量子多体系を扱う理論で、短距離で強い反発力を持つ陽子や中性子の集合体に対する状態方程式の導出に有用な方法である。なお状態方程式とは巨視的な物質を特徴付ける状態量(温度、体積、圧力、内部エネルギーなど)の間の関係式のことをいい、気体の状態方程式(PV=nRT)はその1例。

このエネルギーと圧力の関係は状態方程式と呼ばれ、体積変化や温度変化に対して物質がどのように応答するかの情報を与えてくれるものだ。例えば、物質を圧縮した時の圧力上昇が大きい場合、物質は石のように硬くて押しにくいので、その状態方程式は「硬い」と呼ばれ、圧力上昇が小さい場合、ゴムまりのように柔らかくてつぶしやすいので、その状態方程式は「柔らかい」と呼ばれる。これまで、量子色力学に基づいて導かれた状態方程式はなく、研究チームはそのような状態方程式を導き出すことに、今回初めて成功した。得られた状態方程式は、クォーク質量を小さくすると硬くなる性質を持つことが判明したのである。

最後に、得られた状態方程式とアインシュタインの一般相対性理論を用いて、中性子星の構造が計算された。中性子星内部では、強い重力場により物質が圧縮されているが、状態方程式が硬いとつぶれにくいので、半径・質量ともに大きな中性子星になる。

研究チームは、量子色力学から求めた状態方程式に基づき、数値シミュレーション上でクォーク質量を仮想的に変化させた時、中性子星の質量と半径の関係や、強い重力場でブラックホールになる寸前の中性子星の性質などが、どのように変わるかを求めることに成功。

画像3に示されている曲線は、これ以上重くなるとブラックホールに崩壊してしまう中性子星の質量(中性子星の最大質量)と半径を表したもので、線の上側はブラックホールになってしまう領域、下側は中性子星が存在できる領域だ。クォークの質量を小さくすると、状態方程式が硬くなり、最大質量が上昇していく。現実の値より10倍以上大きいクォーク質量で行われた今回の計算結果を、実際に観測されているクォーク質量に外挿すると(画像3の点線)、2010年に観測された中性子星の質量と矛盾しないことがわかる。

今回の研究により、クォークを支配する量子色力学から出発して中性子星の謎に迫る理論的道筋がついた形だ。今後は、現実のクォーク質量での計算、2つの核子に働く2体核力だけでなく3つの核子に働く3体核力の導入、陽子や中性子以外の核子の仲間である「ハイペロン」(アップ、ダウンだけでなく、ストレンジクォークを含むバリオン(クォーク3つからなる粒子)の総称)の導入などを行うことで、中性子星に関する理論的予言をより精密にすることが必要だという。

このためには、スーパーコンピュータ「京」が大きな力を発揮すると期待されている。このような理論的予言を、今後行われるX線や電波による中性子星の観測や、重力波を用いた中性子星合体現象の観測データと突き合わせることで、超高密度な物質の究極構造の解明が期待できるとした。

|

理研の初田量子物理学研究室の初田哲男主任研究員による、今回の成果の説明 |