国立天文台は9月2日、2013年4月に行われたアルマ(ALMA)望遠鏡(アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計:Atacama Large Millimeter/submillimeter Array)による惑星状星雲「NGC6302」を対象とした試験観測で、同天文台が開発したサブミリ波(バンド8)受信機を用いた初めての電波画像取得に成功し、中心星の周囲に広がる炭素原子が放つ492GHzの電波(画像1~3)をとらえたことを発表した。

成果は、国立天文台 先端技術センター バンド8受信機開発チームの関本裕太郎准教授らによるもの。

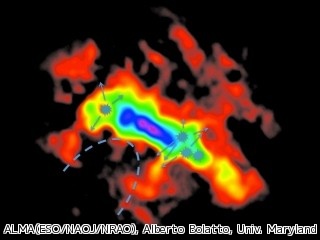

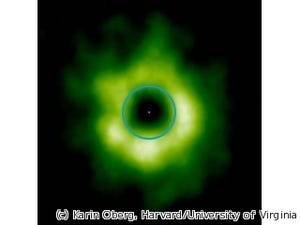

今回観測対象に選ばれたNGC6302は、太陽の数倍の質量を持つ星が一生を終え、ガスを噴き出してできた惑星状星雲と呼ばれる天体だ。可視光での観測では、星から蝶の羽のような形に噴き出した高温のガスが輝いているのがわかる。バンド8受信機(画像4)を用いたアルマ望遠鏡試験観測は、その星雲の中心部に狙いを定めて行われた。その結果、炭素原子が狭い範囲に集中して分布していることが観測されたというわけだ。

過去の観測からは、この星雲の中心部にある星の周囲に、ガスと固体微粒子(ダスト)でできた円盤が取り巻いていることが指摘されており、今回観測された炭素原子の分布もそれによく似ているという。今後、炭素原子の分布を詳しく調べることで、この星雲内でのさまざまな分子の合成反応を解き明かすヒントが得られる可能性があるとしている。

中性炭素原子が放つ電波の観測は、これまでもっぱら単一のパラボラアンテナからなる電波望遠鏡で行われてきた。このため解像度は15秒角程度(1秒角は1度の60分の1の「1分角」のさらに60分の1、つまり15秒角は240分の1度)にとどまっていたが、今回のアルマ望遠鏡試験観測では3秒角(1200分の1度)という高い解像度が達成された形だ。

今後、バンド8受信機がすべてのアンテナに搭載されれば、さらに400倍程度(計算上は48万分の1度)の非常に高い解像度の向上が見込まれるため、世界中の天文学者がバンド8受信機を使った高解像度の炭素原子観測に期待を寄せているとした。

バンド8受信機開発チームを率いる関本准教授は、「多くの関係者の長い年月の努力によって、アルマで炭素原子線の観測が始まったことに、深く感謝します。アルマの今後の観測によって、星間物質の進化過程が明らかになることを期待しています」とコメントしている。