産業技術総合研究所(産総研)は8月21日、インフルエンザウイルスA型、B型だけでなく、従来の簡易検査方法(イムノクロマトグラフィ)では判定不可能な亜型の識別も可能な小型高感度センサを開発したことを発表した。

近年、従来の型とは異なる新型のインフルエンザの出現し(H5N1やH7N9などの鳥インフルエンザ、2009年に流行したH1N1型など)、免疫のない人間社会に爆発的に感染が拡大し世界的な問題となるなど、対策が急務となっている。流行を抑えるためには、早期発見による治療薬(オセルタミビルやザナミビルなど)の投与が重要となるため、医療機関ではその診断手法としてセルロース膜上を被検体が試薬を溶解しながらゆっくりと流れる性質(毛細管現象)を応用した免疫測定法「イムノクロマトグラフィ」が用いられているが、感度が低いために陽性と診断できるのは、罹患してから1.5日以上経過してからとなり、感染初期には偽陰性と診断されるケースが多く、そのまま登校・出社し、感染を拡大させてしまうという危険性があった。

また、治療薬は罹患後2日以内に投与しないと効果がないため、陽性と診断されてから治療薬の投与が有効な期間は罹患後1.5日~2日という狭い期間となるため、より高感度に検出することによる、さらに前段階での診断の実現が求められていた。

産総研はこれまで、感染症対策に向けたセンサ開発として、光センシング技術を用いた高感度ウイルス検出の開発に取り組んできており、中でも新しい検出原理による導波モードセンサを考案し、表面プラズモン共鳴法(SPR)に比べて高感度であることを実証してきた。今回の研究は、同センサを新型インフルエンザの迅速検出に向け、小型化、高感度化を目指して行った成果になるという。

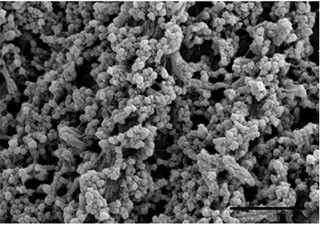

具体的に同センサは、検出チップ表面の状態変化を反射された光の角度や強度変化、波長変化といった光学特性でモニタするというもので、開発当初はSPR法で一般的に用いられるクレッチマン配置と呼ばれる光学配置により、表面反応を角度と反射率の関係でモニタしていたが、計算や実験結果からSPR法に比べて導波モードセンサの方がスペクトル幅が1/25程度狭いことが判明。スペクトル幅が狭くなれば、より微かなスペクトルの変化を検知することが可能となるほか、導波モードセンサは、金ナノ粒子などの可視光領域に光吸収を持つ物質の吸着を鋭敏に捉えることができるという特性があるため、インフルエンザウイルスの表面を構成する主成分であり赤血球凝集素に対する抗体を金ナノ粒子で標識化し、ウイルス表面を金ナノ粒子で包み込んだ後に、導波モードセンサ検出面に付着させることにより、高感度での検出を実現したという。

また、金ナノ粒子標識した異なる種類のシアル酸を用いることにより、ヒトインフルエンザウイルスと鳥インフルエンザウイルスの簡易識別にも成功したとする。

|

|

|

|

導波モードセンサの測定部分の概要。右はセンサチップの断面透過型電子顕微鏡像 |

導波モードセンサの動作原理図。図中ではクレッチマン配置と呼ばれる、古くからSPR法にて用いられている光学配置を使用。光源から発した光はチップ表面で反射され、検出器にて反射光強度が観測される。チップ表面に対象物質が付着すると、反射特性に変化が生じ、検出されることとなる |

さらに、センサチップとして信越化学工業のSilicon on Quartz(SoQ)を基板とし、熱酸化法によって単結晶シリコン膜表層をシリカガラス膜にすることで、シリカガラス膜中で導波モードが励起される機構を採用するなど、光学系などを改良することで、当初のシステムサイズ(1m×2m)から、30cm×20cm×10cm程度と大幅に小型化を図ることに成功したという。

|

|

|

|

開発した技術を用いた小型高感度センサ(導波モードセンサの製品プロトタイプ) |

導波モードセンサの光学系。4点での測定が可能の例。センサチップ上面上を化学修飾しておく。狙った物質と結合するとスペクトルが変化することで、検出ができる |

実際に、小型化されたセンサを用いてインフルエンザウイルス亜型の識別方法について検出実験を行った結果(検出対象はヒトインフルエンザウイルスA型の1つであるH3N2と鳥インフルエンザの1つであるH5N1の赤血球凝集素を採用。ウイルスの識別に、2,6シアル酸および2,3シアル酸でコーティングした金ナノ粒子を標識として用いた)、ヒトインフルエンザH3N2ウイルスは2,6シアル酸表面と反応しスペクトルが変化した、2,3シアル酸表面と反応しないためスペクトルが変化しないこと、ならびに鳥インフルエンザH5N1の赤血球凝集素は2,6シアル酸表面と反応しないためスペクトルは変化しないが、2,3シアル酸表面とは反応しスペクトルが変化することが確認され、ヒトインフルエンザH3N2ウイルスと鳥インフルエンザH5N1の赤血球凝集素の簡易識別が可能であることが示されたという。

また、A型のインフルエンザウイルスH3N2 Udornを用いた検出感度試験として、感染力の指標であるplaque forming unit(pfu)を用いて比較を行った結果(導波モードセンサでの検出試験では、ウイルスと金ナノ粒子標識された抗体を混ぜて10分放置した後、センサ上に滴下して30分後の信号を測定)、導波モードセンサの検出限界は8×102pfu/mlとなるデータが得られたほか、混合液滴下10分後の測定でも、8×103pfu/mlの検出感度を達成したとのことで、イムノクロマトグラフィでの同試料の検出限界に比べ、2桁少ないウイルス数での検出が可能であることが示されたという。さらに、直接吸着法ELISA、サンドイッチ法ELISAのH3N2ウイルスの検出限界はそれぞれ、5×104、1×102pfu/mlであることが確認され、いずれの手法に比べても高い感度、もしくは簡便性を達成していることが確認されたという。

なお研究グループでは今後、実環境におけるインフルエンザウイルスの検出と同定に適用するために、主要なインフルエンザウイルスの種類について実用検出感度を得るための改良を進めていく計画とするほか、他のウイルス、微量不純物の検出などへの展開を図っていく予定としている。