早稲田大学(早大)は8月20日、光合成をおこなう細菌(バクテリア)「シアノバクテリア」を用いた体内時計の時刻調節(位相応答)の仕組みの研究から、時計遺伝子がコードする時計タンパク質同士が相互作用しあって基本的な振動を生み出すメカニズム(生化学振動子)と、時計タンパク質の量の周期的な変化をもたらす「転写・翻訳フィードバック・ループ」のカップリングが、概日時計の時刻合わせに影響していることを明らかにしたと発表した。

同成果は同大理工学術院 電気・情報生命工学科の岩崎秀雄教授らによるもの。詳細は、米国総合科学誌「米国科学アカデミー紀要(Proceedings of National Academy of Sciences, USA:PNAS)」に掲載された。

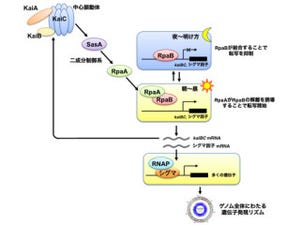

生物が持つ体内時計(概日時計)が24時間周期の時刻情報を生み出すためには、体内時計を構成する時計遺伝子の発現リズムと時計タンパク質のリズミックな変化(転写・翻訳フィードバック・ループ)が重要であると考えられてきたが、研究グループでは2005年に概日リズムが観察される最も単純な生物種である単細胞性シアノバクテリアの1種で、生育に光合成が必要な「シネココッカス」を用い、転写・翻訳フィードバック・モデルを反証している。

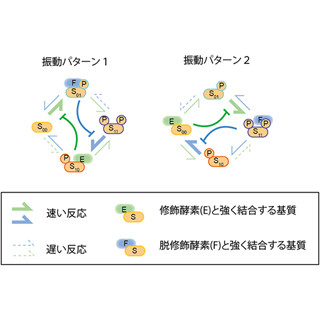

その研究は、シネココッカスは、連続明条件下では活発に増殖し、時計遺伝子(kaiABC)を含む多くの遺伝子の転写・翻訳が概日リズムを呈すが、暗条件下では代謝活性が落ち、時計遺伝子群の転写が停止し、mRNAも数時間以内に消失、時計タンパク質の翻訳も停止してしまうものの、すでに細胞内に存在するKaiCタンパク質は安定化し、そのリン酸化リズムが24時間周期で安定に継続することを明らかにしたもので、KaiA、 KaiB、 KaiCタンパク質を特定の濃度比でATPと混合するだけで、24時間周期のKaiCのリン酸化リズムが試験管内で再構成できることも示しており、シアノバクテリアの概日振動の発生は、基本的に翻訳後修飾のレベルで生じることを証明するものであり、この結果から時計遺伝子の転写・翻訳フィードバック・モデルの見直しが必要となっていた。

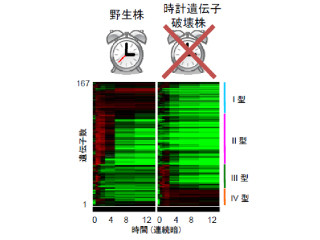

今回の研究では、転写・翻訳フィードバックが、明条件下で時計タンパク質KaiCの蓄積量を周期的に増減させることで、KaiCリン酸化リズムの振幅に影響を与えるKaiC:KaiA蓄積比が周期的に変動することを受け、さまざまな時間に分けて細胞に光をあてた後に暗条件に移したところ、光を12時間あてた後に暗期に移すと、KaiC蓄積量が高いまま維持されるが、光を24時間あてた後に暗期に移すと、KaiC蓄積量は低いままの状態となり、さらにそのまま暗期を続けると、KaiCのリン酸化リズムの振幅が大きく低下することを確認したという。

この結果について、研究グループは、KaiCとKaiAの量比が2つの条件で異なっているためだとしている。その後、さまざまな時間帯で細胞を明期に戻す実験を行ったところ、明期12時間目から暗期に移した場合では、時計の時刻(位相)は明期に移してもほとんど変化しなかったが、光に24時間あててから暗期に移した場合では、時計の時刻は再び明期に戻す時間でリセットされ、大きく時刻が変化することが確認されたという。

この結果は、KaiCを中核とする生化学的な時計(振動子)の振幅が、転写翻訳フィードバック・ループを介した制御により連続明条件下で変動しており、暗期に移す時刻に応じて、暗期中の時計の振幅が変化しているためで、もし暗期中の振幅が十分高ければ、その後再び光を照射した際の位相の変化はあまり起こらないが、暗期中の時計の振幅が小さければ、光を再照射した際に大きく位相が変化する、と解釈できると研究グループは説明する。

|

|

|

KaiCを中核とする生化学的な時計(リン酸化振動)の振幅は、転写翻訳フィードバック・ループを介した制御により連続明条件下で変動しているため、暗期中の振幅が十分高ければ、その後再び光を照射した際の位相の変化はあまり起こらないが、暗期中の時計の振幅が小さければ、光を再照射した際に大きく位相が変化する |

実際に、KaiAの発現量比を徐々に人工的に高めていったところ、リン酸化振動の振幅が低下していったが、その場合、明期12時間後から暗期に移した場合でもその後で光条件下に戻した際に、大きな時刻変化が観察されたという。

これらの結果は、シアノバクテリアの時計の光同調では、翻訳後修飾レベルで生じる生化学的なKaiCリン酸化反応のリズムと、その振動状態を周期的に変化させる転写・翻訳フィードバック・ループが密接に関連していることを示すものとなると研究グループは述べる。また、近年、高等動植物においても、転写・翻訳を停めても一部の概日時計が持続することが報告されるようになってきており、それらではシアノバクテリアのケースと異なり、その分子的な実体はまだ明らかになっていないが、今回のメカニズムが、そうした高等生物においても存在する可能性が考えられることから、今後は、シアノバクテリアを用いてより詳細な同調機構の研究を展開するとともに、より高等な生物における共通の同調機構の解明を目指していければとコメントしている。