北海道大学(北大)と京都大学(京大)は8月14日、開花を制御する2つの主要な遺伝子の働きを調べることによって、複雑な野外環境で開花の始まりと終わりを予測する手法を開発し、それを用いたところ、温暖化に伴って植物の開花期間は短くなり、約5℃の温度上昇で開花しなくなることを予測したと共同で発表した。

成果は、北大大学院 地球環境科学研究院の佐竹暁子 准教授らの共同研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、日本時間8月14日付けで「Nature Communications」に掲載された。

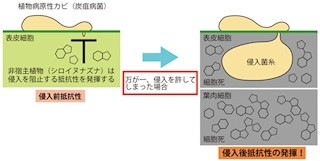

越冬の後、春に開花する植物では、長期間の低温を経験して初めて「花芽(花になる芽のこと)」形成が誘導される。このことは「春化」と呼ばれ、春まきと秋まき小麦の違いに代表されるように古くから知られていた現象だ。

近年、春化の分子メカニズムが解明されたことによって、植物の温度応答の仕組みが分子レベルで次々とわかってきたにも関わらず、自然環境で見られる複雑な温度変化の下で植物がどのように季節の移り変わりに応答し適切な時期に開花できるのかは、未解明のままだった。一方で、サクラを含め多くの植物の開花時期は、積算温度の算出といった経験的手法に基づいて予測されており、その分子メカニズムを考慮した予測モデルはなかった。

今回の研究では、春化に依存して開花時期が決まるアブラナ科植物「ハクサンハタザオ」を用いて、室内実験・数理モデル・野外実験という異なるアプローチを統合し、遺伝子発現量に立脚した開花時期予測モデルの開発に成功した形だ。まず温度操作実験を行い、さまざまな温度環境下で長期間開花遺伝子の発現量が追跡され、得られたデータを用いて、開花遺伝子制御の数理モデルが構築された。そのパラメータを推定することで、野外の複雑な変動温度環境の下でも遺伝子発現量の季節変化を精度よく予測することができるようになったのである。

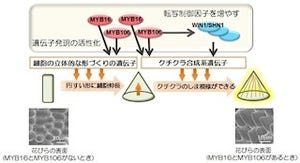

新しく開発されたモデルは、春化において重要な開花調節遺伝子「FLC」と「フロリゲン」として知られる遺伝子「FT」という、たった2つの遺伝子で構成された非常にシンプルな作りであるにも関わらず、複雑な自然条件で観察された遺伝子発現量の季節変化と、開花の開始および終了時期を精度よく再現することに成功した(画像)。

将来の地球温暖化によって開花時期に生じる変化の予測も行われ、温暖化と共にFLCの発現量は冬にはより緩やかに減少し、春にはより早く上昇。そのため、FLCによって抑制されるFTの発現量はより早期に低下し、その結果として開花の終了時期が早期化する。つまり、開花の開始および終了時期の双方が温暖化と共に早期化することが示されたが、開花終了時期の前進が開始時期よりも早く進むため、開花期間が温暖化と共に短縮され、最終的には約5℃の温度上昇によって開花すらしなくなることが予測されるという。

ブロッコリーや大麦など、ヒトに身近な作物は類似した開花遺伝子の制御関係が保存されているため、今回の研究で開発された手法を直接応用することが可能だとする。このことは、地球温暖化に対して、自然生態系だけでなく、農業生態系がどのように応答するかを予測する技術を提供できることを意味しており、生物多様性の維持や安定した食料生産に貢献するグリーンイノベーションに幅広く役立てることができるとした。