理化学研究所(理研)は8月12日、次世代の超伝導ワイヤとして期待されるレアアース系の「次世代高温超伝導ワイヤ」の絶縁部分の厚さを従来の10分の1となる4μmにすることに成功したと発表した。

同成果は、理研ライフサイエンス技術基盤研究センター 構造・合成生物学部門 NMR施設の前田秀明 施設長、柳澤吉紀 基礎科学特別研究員、高橋雅人 上級研究員らと、千葉大学大学院工学研究科の中込秀樹 教授らによるもの。詳細は、科学雑誌「Physica C」オンライン版に近日掲載される予定。

現在、一般的な超伝導応用装置・機器は、冷却のために高価な液体ヘリウム(-272.20℃)を用いているため、より安価な液体窒素(-195.8℃)や冷凍機による冷却で代替できる高温超伝導の実用化が求められている。

高温超伝導材料を用いたワイヤはビスマス系ワイヤが先行して開発されてきたが、イットリウムなどのレアアース系ワイヤが高い電流密度と強靭な機械的強度を持ち、他の線材以上に高磁場かつ小型の超伝導コイルを実現することが可能であるため、次世代高温超伝導ワイヤとして注目されるようになってきており、これまでにも幅4~5mm、厚さ100~150μm程度のものが開発されている。

しかし、ワイヤにポリマーテープを巻きつけるこれまでの絶縁法では、絶縁部分の厚さが両側で100μm程度とワイヤと同じくらいの厚さとなり、絶縁部分がワイヤの断面のうち半分以上を占めてしまい、超伝導コイルの断面あたりで流せる電流密度が小さくなり、十分な電流が流れる超伝導コイルを作るためには、大型化する必要があった。

この絶縁部分の厚さを1桁以上薄くできれば、高温超伝導コイルの小型化を図ることが可能となるため、極薄の絶縁を作り出す技術の実現が求められているが、ワイヤの角部では絶縁皮膜の厚さが不十分になりワイヤの表面が露出してしまうため、角部を持ったテープ形状のワイヤに、極薄の絶縁皮膜を均一な厚さで形成することは困難とされていた。

今回の研究では、帯電させたポリイミドの粒子をワイヤの表面に固着させる「ポリイミド電着法」を用いることで、ワイヤの角部も含めて、薄く均一な絶縁皮膜を形成することを試みた。

この結果、レアアース系の次世代高温超伝導ワイヤの絶縁部分の厚みを従来の1/101以下となる4μm(片側)にすることに成功したという。

また、同法は、超伝導コイルを作るのに必要とされる数kmの長さのワイヤにも施すことが可能なほか、これまでのポリマーテープを巻きつける方法に比べて、テープの切れや偏りの心配がないため、より簡単に超伝導コイルを製作することが可能なため、開発されたワイヤの断面積における絶縁部分の比率は従来のワイヤの50%程度から10%以下と、大幅に小さくすることに成功したという。

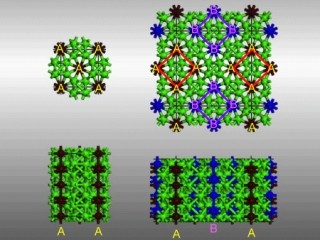

このため、超伝導コイルの電流密度は従来より2倍程度大きくできるため、コイルの小型化が可能となるという。例えば、内径10cmで中心部に10Tの磁場を発生させる超伝導コイルをレアアース系の次世代高温超伝導ワイヤで製作することを想定した場合、今回開発された絶縁ワイヤ(絶縁部分の厚み4μm)の場合、従来の絶縁ワイヤ(絶縁部分の厚み50μm)に比べ、必要な線材量は5分の1以下になると考えられるという。

|

|

|

今回開発した次世代高温超伝導ワイヤを用いたコイルの想定。従来の絶縁を施した次世代高温超伝導ワイヤと今回開発した極薄絶縁を施した次世代高温超伝導ワイヤを用いて、それぞれ10Tの磁場を発生させるコイルの設計した場合のワイヤ使用量、ワイヤ重量、ワイヤコストの差。従来に比べてコストダウンが可能 |

このほか、従来のレアアース系の次世代高温超伝導ワイヤによる超伝導コイルには、コイル製作時に生じる超伝導特性の劣化という課題もあるが、今回開発されたワイヤの絶縁部分のポリイミド皮膜には、ポリイミドの分子鎖にシロキサンという特別な構造を導入し、冷却による剥離を防止する機能を持たせることにより、エポキシ含浸・硬化の工程を経てもコイルの超伝導特性の劣化が生じないという、優れた特性を実現したという。

なお、研究グループは今回の成果を活用することで、これまで実現できなかった超高磁場のNMRやMRI、超伝導リニアモーターにおける超伝導磁石の軽量化など、基礎科学、医療、工学分野における高温超伝導機器の実用化に向け大きな進展が期待できるとしている。