筑波大学と京都大学は8月9日、その機能異常がパーキンソン病やうつ病など多くの精神疾患にも深く関わる「ドーパミン産生神経細胞」が、動物のモチベーションを調節するなど、動機付け機能に関わるグループと、作業記憶などの認知機能を担うグループに分かれていることを明らかにしたと発表した。

成果は、筑波大 医学医療系の松本正幸教授、京大 霊長類研究所の高田昌彦教授らの共同研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、米国東部時間9月4日付けで「Neuron」印刷版に掲載されるに先立ち、米国東部時間8月8日に同誌電子版に掲載された。

ドーパミン産生神経細胞は大きな報酬が予測された時などに活動を上昇させ、つまり多くのドーパミンを脳内に放出し、動物のモチベーションを上げる働きがある。その機能に異常が生じると、パーキンソン病やうつ病などで見られる意欲障害が生じると考えられてきた。

実際、ドーパミン産生神経細胞が脳内で枯渇するとパーキンソン病を発症し、ドーパミン神経系の機能異常はうつ病や統合失調症、注意欠陥多動性障害など、多くの精神疾患にも深く関わっているとされる。さらに、ドーパミン神経系の機能異常が原因となる疾患では意欲障害に加えて、多くの場合において認知機能障害も併発することも知られていた。

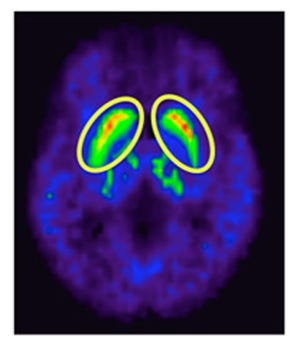

今回の実験で研究チームは、サルに「遅延見本合わせ課題」と呼ばれる作業記憶を必要とする行動課題を行わせた。具体的には、モニター上に提示された線分の角度をサルに記憶させ、その後に提示される複数の線分の中から記憶した角度のものを選ばせ、サルが正解の線分を選べたら報酬としてリンゴジュースが与えられるというものだ(画像1)。

このような課題を行っているサルのドーパミン産生神経細胞からその活動を記録すると、記憶すべき線分が提示された時に活動の上昇が見られたのに対し、記憶する必要のない線分を提示しても活動上昇は見られなかった。

作業記憶に関わると考えられるこのような活動上昇は、大脳基底核を構成する「黒質緻密部」の背外側部に分布するドーパミン産生神経細胞だけで見られ、それ以外の領域(黒質緻密部の腹内側部や腹側被蓋野)に分布するドーパミン産生神経細胞では、これまで報告されてきた報酬に関わる活動上昇だけが見られており、それらに関して研究チームは「興味深いこと」としている。

以上の結果から、ドーパミン産生神経細胞は、作業記憶などの認知機能を狙うグループと、動機付け機能に関わるグループに分かれていることがわかったというわけだ。今回の研究成果は、ドーパミン神経系の異常によって意欲障害と認知機能障害が併発するメカニズムを示唆するものであり、それぞれの障害の治療ターゲットを特定するために寄与できると期待されるとしている。