兵庫医科大学は8月6日、遺伝子改変マウスを用いてインターロイキン33(IL-33)を皮膚に特異的に発現させることで、特殊な2型自然リンパ球の活性化を誘導し、アトピー性皮膚炎の特徴を再現することに成功したことを発表した。

同成果は同大の山西清文 主任教授(皮膚科学)、今井康友 同講師、安田好文 講師(免疫学・医動物学)、善本知広 研究所教授(先端医学研究所・アレルギー疾患研究部門)、中西憲司 学長・主任教授(免疫学・医動物学)、三重大学大学院皮膚科学 水谷仁教授らによるもの。詳細は、「Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America(米国アカデミー紀要:PNAS)」に掲載された。

慢性的に繰り返す皮膚炎と激しい"かゆみ"を主症状とするアトピー性皮膚炎の患者は人口の約10~20%ほどいると言われており、大きな社会問題となっているが、その原因については、多くの学説が提唱されているものの、未だ確定的なものはないのが実情であり、その治療も対症療法の域を出ておらず、根本的な治療の実現に向けた原因物質の特定と、その物質がどういったメカニズムで発症させるのかについての解明が求められていた。

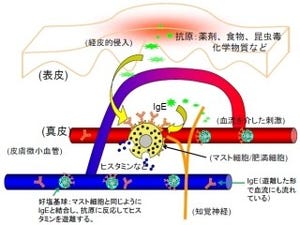

IL-33は、リンパ球、肥満細胞、好塩基球、好酸球など、アレルギーを起こす免疫細胞を活性化するタンパクであり、花粉症や喘息、アレルギー性鼻炎などの発症を誘導あるいは症状を悪化させる作用を持つことが、これまでの研究から明らかとなっているほか、アトピー性皮膚炎の皮膚でも多く産生されていることが知られているものの、その病態にどのように関わっているのかについては不明のままであった。

今回、研究グループは皮膚におけるIL-33の役割を調べることを目的に、ケラチン14プロモーターの制御下にIL-33遺伝子を発現する遺伝子改変マウスを作成。

長鎖の結果、同マウスでは皮膚のIL-33発現は野生型マウスに比較して約10倍に増加し、6~8週齢以降にアトピー性皮膚炎の自然発症が認められたという。

また、皮膚炎は、顔面、頚部、耳介、足背、尾部など、外界からの刺激を受けやすい部位に生じ、激しい"かゆみ"を伴っていることも確認されたほか、皮膚組織では表皮の肥厚と、真皮内に好酸球などの炎症細胞浸潤、肥満細胞の増加、RANTES、Eotaxin 1などのケモカインの増加がみられ、血中IgE、ヒスタミン濃度が高値であることも確認されたという。

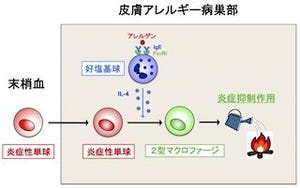

さらに、IL-5を産生し好酸球を動員する2型自然リンパ球が皮膚、リンパ節、血液で増加しており、抗IL-5抗体の投与で皮膚炎の症状が軽快することも確認されたという。

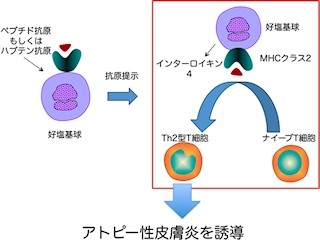

これらの結果を受けて研究グループでは、アトピー性皮膚炎の病態として、皮膚で増加したIL-33が肥満細胞を活性化するとともに、2型自然リンパ球の活性化を促して好酸球増多をもたらし、アトピー性皮膚炎を発症するという新しいメカニズムを提唱するに至ったと説明する。

なお、研究グループでは今後、今回の成果から、IL-33の産生と細胞外への遊離・活性化機構、これを制御する調節分子の解明、2型自然リンパ球の誘導・制御機構の研究などが可能となり、アトピー性皮膚炎の克服に向けた新しい研究の進展につながることが期待されるとしている。