東京大学(東大)は8月2日、細胞が伝達している情報量をシャノンの情報理論の概念を用いて解析し、細胞の情報伝達が堅牢(ロバスト)であることを見出したと発表した。

同成果は、同大大学院 工学系研究科の宇田新介特任助教、黒田真也教授らによるもの。詳細は米国科学振興協会の雑誌「Science」に掲載された。

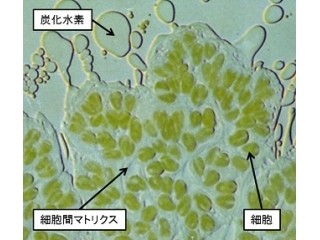

細胞が組織の一部としてうまく機能するためには、細胞外部の様々な環境変化に適応したり、細胞同士で協調する必要がある。そのためには、細胞自体が外部環境や他の細胞についての情報を持つ必要がある。細胞は、そのような情報を、主にシグナル伝達と呼ばれるタンパク質による生化学反応からなるネットワークを用いて伝達しているが、これまでのシグナル伝達の研究は、ネットワークを構成する生化学的な分子は何なのかをテーマとしたものが大半だった。

しかし、分子すべてが明らかになっても細胞がどのくらいの情報量をどのように伝達しているのかは依然不明のままである。これを解析するためには、細胞内の分子の信号を定量的に大量に測定できる計測手法の開発が求められる。そこで、研究グループは2010年に、先行研究としてQIC(Quantitative Image Cytometry) と呼ばれる定量的大量計測手法を開発した。今回、このQICを用いて"細胞がどのくらいの情報量をどのように伝達しているのか?"を解明するため、シャノンの情報理論を用いて細胞が伝達している情報量を調べた。シャノンの情報理論は、携帯電話やインターネットにおける情報伝達などにおいても、理論的な解析に用いられている理論である。

シャノンの情報理論を用いれば、信号の送り手と受け手の間で伝達される情報量は、相互情報量という尺度を用いて表すことができる。情報量は、情報を2進数で表記したときの長さで測られることが一般的で、単位にはビットが使われている。研究グループは、シャノンによって定義された相互情報量を用い、細胞のシグナル伝達において伝達される情報量を調べた。

相互情報量を調べるには、大量の細胞のシグナルの強さを1細胞ずつ正確に測定する必要があるが、従来の測定方法では、そのような測定は困難だった。これに対し、研究グループは、定量的免疫染色法という方法を新たに開発し、自動化装置と画像処理技術の併用により、大量の細胞からのシグナルの強さを1細胞ずつ正確に測定することを実現した。この結果、細胞のシグナル伝達における相互情報量を、実際に調べることに成功したという。

研究グループは、細胞の運命決定機構のモデル細胞としてよく用いられるPC12細胞を用いて、細胞分化を誘導する成長因子としてNGF(Nerve Growth Factor)やPACAP(Pituitary Adenylate Cyclase-Activating Peptide)、薬理刺激物質であるPMA(Phorbol 12-Myristate 13-Acetate)からなる合計3種類の刺激をそれぞれ用いて、早期応答遺伝子(IEG)産物(c-FOSとEGR1(early growth response protein 1))への情報伝達を調べた。その結果、伝達される情報量はいずれの場合も刺激の種類によらず平均的に約1ビットであることがわかった。

しかし、成長因子と早期応答遺伝子産物までの経路には、ERK(Extracellular Signal-Regulated Kinase)分子やCREB(3'-5'-Cyclic adenosine Monophosphate Response Element-Binding Protein)分子があることが以前より知られており、伝達される情報量が同じであっても、情報伝達を担う経路には様々な経路が考えられる。研究グループが、伝達される情報量を経路ごとの寄与に分ける方法を考え、経路ごとの寄与を調べた結果、早期応答遺伝子産物まで伝達される情報量が刺激の種類によらず同じ1ビット程度であっても、刺激の種類によって主に情報を伝達している分子がそれぞれ、ERK分子、CREB分子、それら以外の分子と異なることがわかった。

刺激の種類によって情報伝達の経路が異なった結果を踏まえ、研究グループは、情報伝達の経路に阻害剤を与えた条件下で、情報伝達がどのような影響を受けるのかを調べた。用いた阻害剤は3種類で、それぞれERK分子、CREB分子、それら以外の分子の上流を阻害するものである。いずれの阻害剤によっても分子の信号強度は減少したが、早期応答遺伝子産物へと伝達される情報量は1ビットに保たれていた。一般に多くの場合、信号強度のみが下がればそれに伴い情報量も減少するが、信号強度の減少にもかかわらず情報量が1ビットに保たれることは、細胞のシグナル伝達における情報伝達が、堅牢な仕組みを持っていると言える。このことは、細胞の情報伝達が外乱などの環境変化があっても、堅牢に情報伝達を行えることを意味する。また、情報伝達が堅牢となる仕組みとして、阻害剤により、ある経路が阻害されても阻害されていない経路が情報量を増やして合計の情報量を補償することがわかった。例えば、ERK分子の上流を阻害した場合、ERK分子が早期応答遺伝子産物へと伝達する情報量は減少するが、一方でCREB分子など他の分子によって伝達される情報量が増加することによって情報量を一定に保っていることがわかった。

NGFの刺激によって、細胞は神経細胞へと分化することがすでに知られており、分化に伴い神経突起を伸ばす。このことは、NGFの刺激が細胞を分化へと誘導する情報を持っていると見なせる。研究グループは、NGFの刺激から突起の伸長までの情報伝達を調べた結果、同様に、情報伝達が堅牢に行われていることを発見した。

このように、細胞には、情報を堅牢に伝達する仕組みがあることがわかった。当然、堅牢性は正しい情報の伝達には好ましい性質と言えるが、誤った情報が伝達する場合には堅牢性は好ましくない。例えば、がん細胞においては、増殖に関する信号が異常に亢進することが知られているが、そのような間違った情報伝達を阻害するために薬剤を投与するなどの措置が行われてきた。その場合、薬剤によって異常な信号を弱めることができても、誤った情報の伝達が堅牢であれば、細胞を正しい制御に戻す効果はほとんどないということも考えられる。また、逆に、誤った情報伝達において堅牢性の低い箇所を見つけることができれば、少ない薬剤で大きな効果を得ることも考えられる。このことから、情報伝達における堅牢性などの性質を考慮した上で、薬剤の効果を検証することが必要になってくる。このように、今回の研究のような情報伝達を調べる手法は、様々な細胞種やシグナル伝達の系に適用することで、効率的な薬剤の投与やターゲットを見つけることに役立つことが期待される。

また、生物特有の自律的な補償の概念を人工の通信システムに応用することで、しなやかさを持った堅牢な通信システムを構築することも考えられる。例えば、インターネットの通信網などは、現在でも一部の経路が断絶しても代替経路を用いて情報伝達を行える仕組みになっているが、今回の研究で明らかにした生物特有の自律的な補償機構を既存の通信システムに応用することで、通信システムの堅牢性などの改善が見込まれることも考えられる。

今回、このような結果を得られたが、補償がなされる詳細な仕組みはまだあまりよくわからない部分が多い。そこで今後は、補償がなされる詳細な仕組みを数理的に解き明かすことに取り組むとコメントしている。