日本原子力研究開発機構(JAEA)と高エネルギー加速器研究機構(KEK)、J-PARCセンターは7月22日、代表的なセラミックコンデンサ材料であるチタン酸バリウム(BaTiO3)に混入した微量の水素不純物が絶縁劣化を引き起こすメカニズムを明らかにしたと発表した。

同成果は、JAEA 先端基礎研究センター、KEK 物質構造科学研究所、J-PARCセンターの研究グループによるもの。詳細は、米国の科学雑誌「Applied Physics Letters」に掲載される予定。

積層セラミックコンデンサは、欠かすことのできない電子部品の1つであり、PCやスマートフォンなどの身近な電子機器に数多く使用されている。現在、積層セラミックコンデンサの年間生産量は世界で1兆個以上にのぼり、特に日系企業が高いシェアを獲得している。しかし、近年では他のアジア圏諸国による追い上げが激しく、この分野における日本の優位性を保ち続けるためには、技術革新が必要とされている。

チタン酸バリウム(BaTiO3)は、この積層セラミックコンデンサの主原料となる誘電材料として知られている。チタン酸バリウムの電気的性質は、微量の不純物や格子欠陥によって大きく変化するため、そのメカニズムを理解し、コントロールすることは、積層セラミックコンデンサの機能・信頼性に直結する重要な課題となっている。現在主流の積層セラミックコンデンサは、内部電極にニッケルを用いているが、ニッケル電極は酸化しやすいため、内部電極と誘電材料を一体化させるための焼成過程では、低濃度の水素を含んだガスの中で行われることとなる。

しかし、これはニッケル電極の酸化を抑制する上で有効だが、チタン酸バリウム結晶中に微量の水素不純物を取り込んだり、酸素欠損を生じたりするリスクもはらんでおり、これまでの研究から、同処理により絶縁劣化などの悪影響が生じることが判明しており、原因となる格子欠陥の同定とメカニズムの解明が求められていた。

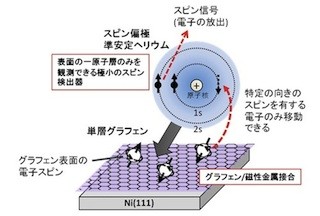

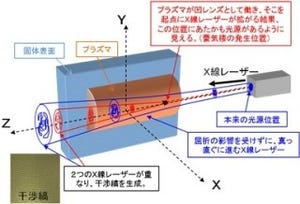

今回の研究では、積層セラミックコンデンサの焼成過程で生じ得る格子欠陥の中でも、特に結晶格子の間に入り込んだ不純物水素原子に着目し、その影響を選択的に調べるために素粒子の正ミュオンを用いて実験を実施。正ミュオンはプラス1価の電荷を持つことから、軽い陽子とみなすことができ、電子を1つ束縛した状態をミュオニウムと呼び、水素原子とよく似た電子構造を持つことが知られているため、微量の正ミュオンをチタン酸バリウムの結晶に打ち込むことで、微量の水素不純物が混入した状態を模擬することができるようになる。正ミュオンを用いる利点は検出感度の高さにあり、ごく微量の正ミュオンに対しても、容易にその状態を調べることができる。

具体的には、ミュオンビームをチタン酸バリウムの純良単結晶に打ち込み、ミュオンスピン回転・緩和法によって、正ミュオン周辺の局所的な電子状態を調査したほか、室温付近では熱によって物質本来の姿が隠されてしまうため、チタン酸バリウム単結晶を-270℃の極低温まで冷却して測定を実施。この結果、-190℃以下において正ミュオンの周辺に電子が束縛されていることを示す信号が観測され、束縛された電子の軌道は図2のようになっていることが判明したという。この広がりは、孤立したミュオニウムに比べて数十倍大きく、チタン酸バリウム結晶中における電子の束縛が弱いことを示唆していると研究グループでは説明する。

また、電子を束縛した正ミュオンの割合と電子を放出した正ミュオンの割合の温度変化を見ると、温度上昇に伴い、弱く束縛されていた電子が熱エネルギーを得ることで結晶中を動きまわれる状態になることも判明。これにより、電子を束縛した正ミュオンの割合が減少し、電子を手放した正ミュオンの割合が増加するという温度依存性があることが示され、チタン酸バリウム中の正ミュオンは、孤立したミュオニウムの1/1000程度の小さなエネルギーで電子を束縛していることが示された。

束縛エネルギーは室温における熱エネルギーよりも小さいため、電子デバイスを動作させる温度範囲ではほとんどの正ミュオンが電子を放出した状態にあり、その放出された電子が結晶中を動きまわることができるため、電気伝導に関与し、チタン酸バリウムの絶縁性を低下させることとなる。そのため、実際の水素不純物も、これと同様のメカニズムにより電子を放出し、コンデンサ用途には望ましくない絶縁性の低下を招くことが考えられるという。

なお研究グループでは、今回の得られた知見に基づいて、チタン酸バリウム系セラミックコンデンサの製造過程から水素混入の可能性を排除することにより、コンデンサの性能向上が期待されるとコメントしている。