国立天文台は7月19日、アメリカの研究者を中心とする研究チームが、アルマ望遠鏡を用いて若い星を取り巻くガスと固体間微粒子の円盤を観測し、惑星の形成やその化学組成の起源を考える上で重要な役割を持つ一酸化炭素の「スノーライン」を画像としてとらえることに成功したと発表した。

成果は、ハーバード・スミソニアン天体物理学研究センターのチュンファ・チー氏らの共同研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、7月18日付けで米科学誌「Science」の電子速報版「Science Express」に掲載された。

スノーラインとは、地球上では標高が高くなって温度が下がり、空気中の水分が凍ってしまう境界のことをいうが、恒星系でも同じことがいえる。中心星からの距離がある程度以上離れると温度が下がり、物質が凍りつき始める境界が存在し、そのことをスノーラインと呼ぶのだ。

また、生まれたばかりの恒星の周囲には多種多様な分子を含んだガスや固体微粒子からなる「原始惑星系円盤」が広がっている。その円盤に含まれる物質によって凍り出す温度は異なるし、恒星自体の温度によっても凍り始める距離が異なることから、恒星の周囲のスノーラインの位置は物質ごと星ごとに異なるというわけだ。

星から最も近い位置で凍り始めるのが水で、その外側には順に二酸化炭素、メタン、一酸化炭素のスノーラインが存在すると考えられている。このような物質が凍ると、原始惑星系円盤に含まれる固体微粒子の上に霜が降るように降り積もっていく。こうした固体微粒子が集積することで、惑星や彗星が作られるのである。

今回、ALMA望遠鏡を使った観測でスノーラインをとらえた恒星は、地球から175光年の距離にあるうみへび座TW星だ。一酸化炭素のスノーラインが始めて写し出された。研究チームは、うみへび座TW星は我々の太陽系が誕生して数100万年しか経っていない頃の様子によく似ていると考えられるという。

「アルマ望遠鏡により、若い星の周囲のスノーラインを写し出すことに初めて成功しました。これは我々の太陽系の若かりし頃を知る大きな手掛かりになるので、私たちはとても興奮しています」と語るのはチー氏。「アルマ望遠鏡を使うことで、これまで謎に包まれていた原始惑星系円盤の外側の領域を調べることが可能になりました。我々が住む太陽系も、生まれてから1000万歳に満たない頃にはこんな姿をしていたはずです」と続けた。

画像1が、うみへび座TW星のアルマ望遠鏡観測画像だ。ただし、中心部にうみへび座TW星があるものの、アルマ望遠鏡による観測では見えていない。今回の観測では、星を取り巻く原始惑星系円盤の中に含まれるN2H+分子が放つ電波をとらえた。青い円は太陽系における海王星の軌道の大きさを示している。

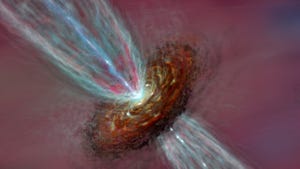

また画像2が、うみへび座TW星の想像図だ。星を取り巻く原始惑星系円盤の内側(4.5~30天文単位)では水の氷が固体微粒子を包んでおり(青色で描画)、30天文単位より外側では一酸化炭素の氷が固体微粒子を包んでいる(緑色で描画)。青から緑に変わるところが、一酸化炭素のスノーラインというわけだ。

|

|

|

|

画像1。うみへび座TW星のアルマ望遠鏡観測画像。(c) Karin Oberg, Harvard/University of Virginia |

画像2。うみへび座TW星の想像図。(c) B. Saxton & A. Angelich/NRAO/AUI/NSF/ALMA(ESO/NAOJ/NRAO) |

これまで、スノーラインはスペクトルの解析から間接的に存在が示されていただけで、その様子が直接写し出されたことはなかった。なので、スノーラインの正確な位置はこれまで明らかにされていなかった。スノーラインの観測が難しかった理由の1つは、それが原始惑星系円盤の中央面(赤道面)の狭い範囲でしか形成されないからだ。

この平面の上下の部分には中心の星からの光が当たるので、ガスが高い温度に保たれ、凍りつくことがない。円盤の中央面では、大量のガスや固体微粒子が星の光を遮ることで温度が下がり、一酸化炭素やほかのガスが凍り始める。しかし、その上下にある温かいガスが邪魔をして、ガスが凍っている中央面を見ることは難しかったというわけだ。

研究チームの一員であるハーバード大/バージニア大学のカリン・ウーベル氏は、その様子を「濃い霧の中で、ごくわずかな晴れ間を探すようなものだ。」と表現している。

研究チームは、一酸化炭素の霧を見通すために、原始惑星系円盤内にわずかに含まれるN2H+という分子が出す電波を観測した。N2H+は一酸化炭素分子と化学反応を起こしやすいため、一酸化炭素が豊富にあるガスの中ではN2H+が存在できない。

一方で一酸化炭素が固体微粒子表面上に凍りついてしまえば、ガス中のN2H+と化学反応を起こすことはない。つまり、N2H+からの電波が観測されるということは、そこでは一酸化炭素が凍りついているということになる。N2H+は波長数mmの電波(ミリ波)を放射するので、アルマ望遠鏡のよい観測対象になるのだ。

アルマ望遠鏡による観測では、その高い感度と解像度のおかげで、N2H+の分布がきれいに描き出された。そして、中心星から約30天文単位(1天文単位は地球と太陽の平均距離、約1億5000万km)のところに内側の端があることがわかったのである。

「この方法で、うみへび座TW星を取り巻く原始惑星系円盤に含まれる一酸化炭素の氷の「ネガフィルム」を取得することができました。これによって、理論研究で予測されていた一酸化炭素のスノーラインをはっきり見ることができました」とウーベル氏は述べている。

スノーラインは、冒頭で述べたように惑星の形成にとても重要な役割を果たしていると考えられている。スノーラインより外側では、星間微粒子の周りにさまざまな物質が氷となって付着し、粘着性が上がる。そうすると、星間微粒子同士が衝突しても壊れることがなく、むしろ合体してより大きな微粒子に成長していくことが可能になる。こうして惑星の材料が豊富に供給されることになり、惑星形成のスピードが上がるというわけだ。スノーラインより内側と外側では惑星の材料の量が異なるので、形成される惑星のタイプも変わってくると考えられている。

例えば、水のスノーラインより内側では氷が存在しないため、固体微粒子だけが合体成長して地球のような岩石惑星ができると考えられる。一方で一酸化炭素のスノーラインよりも外側では、さまざまな物質の氷が大量に取り込まれるため、天王星や海王星のような巨大氷惑星が作られることが考えられるという。

太陽程度の質量の場合は、水のスノーラインは火星軌道と木星軌道の間に、一酸化炭素のスノーラインは海王星軌道の辺りに存在し、一酸化炭素のスノーラインは彗星や冥王星のような氷が主成分の小天体が作られ始める位置とも一致している。

またウーベル氏は、一酸化炭素のスノーラインは別の意味でも重要だという。一酸化炭素の氷はメタノールを合成する際に欠かせない物質であり、メタノールは生命誕生の素になるような複雑な有機分子が合成される材料になる。一酸化炭素のスノーラインより遠くで形成された彗星や小惑星が、より内側で作られつつある地球のような惑星に衝突すれば、こうした有機分子が惑星に持ち込まれて生命誕生のきっかけになるのかも知れないとした。

今回の成果は、アルマ望遠鏡の現在稼働している一部の装置を使った初期科学観測で得られたものだ。性能が向上するアルマ望遠鏡の本格観測により、いろいろな物質のスノーラインを明らかにし、惑星の形成と進化をさらに詳しく調べることができるだろうと研究チームは期待を寄せている。