大阪大学(阪大)は7月10日、大腸がんのリンパ節に早くから存在する微小転移が、第2病期大腸がん患者の術後の再発率を規定することを関連施設で前向き臨床試験によって明らかにしたと発表した。

成果は、阪大大学院 医学系研究科外科学講座 消化器外科学Iの森正樹教授、同・山本浩文准教授らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、7月18日に開催された第68回日本消化器外科学会総会シンポジウム1「消化器癌治療における日本からのエビデンスの発信―Oncologic ResectionやRCTの結果からみえてきたもの―」で公表された。

大腸がんは手術でがんを取り去っても一定の割合で転移・再発を来してしまう。そのため、がんと同時に切除したリンパ節に転移巣ができている場合には第3病期と位置付けられ、術後抗がん剤治療を追加し再発を予防している。一方で、リンパ節転移のない第2病期でも15-20%ほどの患者は手術後に転移・再発してしまう。通常、第2病期では予防的な抗がん剤治療は行われず、患者は不安な状態のまま5年間経過を観察することになる。一方、第3病期では約30%に再発が見られ、全員の患者に抗がん剤治療が適用される形だ。

リンパ節の転移診断は顕微鏡でリンパ節の最大割面を1-2枚観察して、がんの巣が見つかるかどうかで判断する。しかし、病理検査でリンパ節に転移巣が見つからなくても、より小さな転移の芽が生じていることも考えられるという。実際、詳しく調べると、がん細胞を染色法で検出する方法では小さな転移巣(微小転移)が見つかっている。

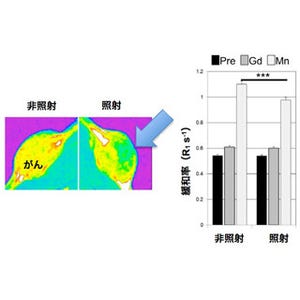

そこで研究チームは、第2病期で手術を受けた約300例の大腸がん患者のリンパ節を分子生物学的検査の「RT-PCR法」(画像1)によって調べ、微小がんの程度を定量測定し、5年以上転移・再発の有無を経過観察した後に、微小転移量との関係を調べた。その結果、リンパ節にがんのないグループ、がんの多いグループ、その中間のグループで、リンパ節中のがん細胞量に応じて転移・再発が増加してくることが判明したのである(画像2)。

|

|

|

|

画像1。病理検査では最大割面を観察してがんの転移を診断する。微小転移は多切片を免疫染色や、リンパ節をすりつぶすRT-PCR法によって検出できる。RT-PCR法では転移細胞の量を測定することもできる |

画像2。微小がん細胞量と転移・再発率。リンパ節中のがん細胞量の少ない場合、5年以内の再発率は6.6%であるが、がん細胞量が多い場合、27.4%に達する |

この研究の結果、第2病期であってもリンパ節中のがん細胞が多い人は再発のリスクが高いことが、初めて信頼性の高い前向き臨床研究で明らかとなった。第3病期に準じて予防対策を講じるなど、備えを考慮するための目安となることが期待されるとしている。

またアメリカの臨床腫瘍学会(ASCO)では、10年前から第2病期大腸がんに対する再発危険群の同定のための臨床研究が必要と謳っていたが、これまでに臨床応用可能なレベルの成果は達成されていなかった。人手や手間の問題や、不安定なRNAを扱う試験精度の困難さからほかでは実現しない臨床試験を、今回は阪大と関連施設が10年の歳月をかけて成し遂げた形だ。術後、抗がん剤なしで再発の心配に悩まされる大腸がん患者にとっては朗報となるだろうとしている。

さらに、阪大大学院 医学系研究科外科学講座 消化器外科学Iでは、この臨床研究の結果を踏まえ、大腸がん手術を受ける患者に対して微小転移のルーチン検査を計画しており、近く開始する予定とした。