日本原子力研究開発機構(JAEA)と千葉大学、高エネルギー加速器研究機構(KEK)は7月16日、グラフェンと磁性金属(ニッケル)薄膜の接合体について、界面の近傍で生じる電子スピンの特異な配列状態を発見したと発表した。 同成果は、JAEA 先端基礎研究センターの松本吉弘任期付研究員、境誠司グループリーダー、千葉大学 大学院融合科学研究科の小出明広氏、藤川高志教授、KEK 物質構造科学研究所の雨宮健太教授らによるもの。詳細は、英国王立化学会誌「Journal of Materials Chemistry C」に掲載される。

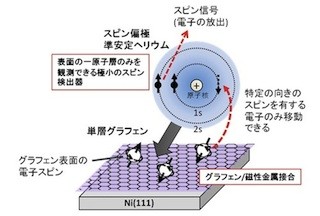

グラフェンは、長時間、長距離にわたり、電子スピンの向きを保持したまま電子を輸送できるなどの性質を有することから、次世代スピントロニクスの基盤材料の1つとして有望視されているが、実際に素子として用いるためには、スピン偏極した電子を効率よくグラフェン中に移動できるスピン注入源の開発が重要とされており、その有力なスピン注入源の1つとして、磁性金属をグラフェンの表面に直に接合させた電極構造が注目されている。

しかし同構造の場合、グラフェンへのスピン注入は、磁性金属とグラフェンの接合面(界面)を介して行われるものの、磁性金属からグラフェンに電子を注入する際に界面で電子のスピン偏極が減少し、スピン情報が失われてしまうことが問題とされており、グラフェンにスピン偏極した電子を効率良く注入できる注入源の実現が強く望まれるようになっている。

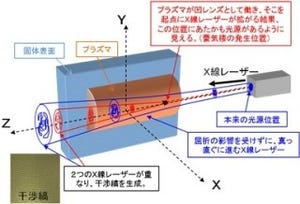

そこで研究グループは、グラフェンと磁性金属の接合体について、界面における電子スピン状態を調べ、スピン注入の効率化に関する研究を実施。具体的には、グラフェンと磁性金属の電子スピン状態を原子層スケールの分解能で検出できる手法として、雨宮教授らが開発した深さ分解X線磁気円二色性分光法に着目し、磁性金属(ニッケル)薄膜の表面を単原子層のグラフェンで被覆した接合体を作製し、同分光法によりグラフェンからニッケル薄膜に至る領域の電子スピン状態を解析したという。

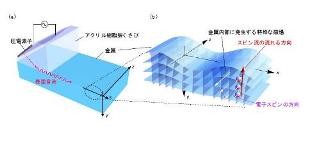

磁性金属薄膜は、一般に電子のスピンの向きが面内方向に配列する性質があるため、グラフェンに用いるスピン注入源も、この性質によって面内方向にスピンの偏極した電子を注入する方法が考えられていたが、今回の研究の結果、磁性金属薄膜とグラフェンの界面近傍では、電子のスピンが面直方向に配列しやすいことが分かったという。

この結果から、磁性金属薄膜のスピン注入源から面内方向にスピン偏極した電子を注入しようとしても、電子スピンの配列が面直方向に向きやすい界面近傍の影響により、グラフェンに実際に注入される電子のスピンの向きが乱されてしまうと考えられると研究グループでは説明するほか、スピン注入源を設計する上で、界面に特有な電子スピンの配列状態を考慮することの重要性を示すものだとコメントしている。

そのため今後は、今回の成果を踏まえながら、グラフェンスピン素子の研究・開発を行うことにより、スピン注入の効率化など素子特性の向上に繋げることが期待できるとしている。