京都大学は7月8日、ナノサイズの量子光・電子デバイスへの応用が期待されるカーボンナノチューブ(CNT)を、従来より効率良く光らせる新たなメカニズムを見出したと発表した。

同成果は、同大 エネルギー理工学研究所の宮内雄平特任准教授(科学技術振興機構 さきがけ研究員)、松田一成教授、東京大学からなる研究チームによるもの。詳細は英国科学雑誌「Nature Photonics」に掲載された。

CNTは、光通信に使われている近赤外光領域(通信帯域)の波長で、電極をつなげて光らせることができることから、将来のナノメートルサイズの微小な量子光機能素子としての応用が期待されている。しかし、CNTの発光効率は、細長い細線状の形(1次元性)に固有する原因によって、通常約1%程度と低く制限されており、応用に向けて効率の向上が求められていた。

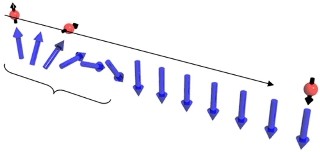

CNTが光を吸収すると、光のエネルギーが電子のエネルギーに変換され、2nm程度の空間的広がりを持つ励起状態のかたまり(励起子)が形成され、一定の割合で発光し、消滅すると考えられてきた。しかし、近年の研究から、ほとんどの励起子は量子細線であるCNT上を動きまわり、端や欠陥などの不完全な点に衝突してしまうことで発光せずに消えてしまうことが判明し、応用レベルの高い発光効率を実現するのは原理的に困難とされていた。そこで今回、研究グループでは、CNT量子細線上に、励起子と欠陥などの不完全な点との衝突を防ぐ避難所となるような特異点(量子ドット)を用意し、そこに励起子を閉じ込めてから光らせるという手法を考案した。

その結果、励起子がCNT量子細線上に作られた量子ドットに閉じ込められると明るく発光することが確認された。発光する量子ドットは、CNTの壁にオゾン(O3)分子を作用させる方法で、酸素原子を人工的に埋め込むことで作製したという。同方法は以前から知られていたが、今回の研究では、CNT1本当たり1個程度の希薄な割合に制御して量子ドットを作ることに成功した。

さらに、高い発光効率の要因の調査として時間分解発光測定と温度依存発光測定を実施したところ、励起子が量子ドットに閉じこもり欠陥と衝突せずに済むことで、発光せずに消えてしまう確率が約1/6に減少したこと、ならびに量子ドットの中で、励起子が光に変換される確率が約3倍に増えたことによる相乗効果に由来することが判明した。特に、後者は、励起子が量子ドットに閉じ込められることで、その次元性(運動の自由度)と空間的広がりそのものが変化し、1次元量子細線としてのCNT固有の限界を超えて、発光の効率が高められたことを示すものだと研究グループではコメントしている。

今回の成果について研究グループでは、CNTの光応用に向けて課題だった、低い発光効率の壁を打ち破るブレイクスルーになるものと期待されるとしており、それにより、将来的には、光ファイバ向け光機能素子を作るために必要であったレアアースやレアメタルのような希少元素を用いることなく、炭素を使って、ナノサイズの省エネルギーかつ高効率な近赤外光源などの新しい光機能素子が作れるようになることが期待されると説明しており、今後は、今回の成果を基礎として、CNT上により明るく光る量子ドット状態を作るにはどうすればよいのか、原子レベルでの設計を行い、理想的な量子ドットの構造とその作製法を見出したいとしている。